○利根町財務規則

平成元年3月31日

規則第11号

利根町財務規則(昭和52年利根町規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条~第14条)

第2節 予算の執行(第15条~第24条)

第3章 収入

第1節 調定(第25条~第29条)

第2節 納入の通知(第30条~第35条)

第3節 収納(第36条~第39条)

第4節 還付及び充当(第40条~第43条)

第5節 収入の整理(第44条~第49条)

第6節 徴収又は収納の委託(第50条~第51条の2)

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類(第52条~第55条)

第4章 支出

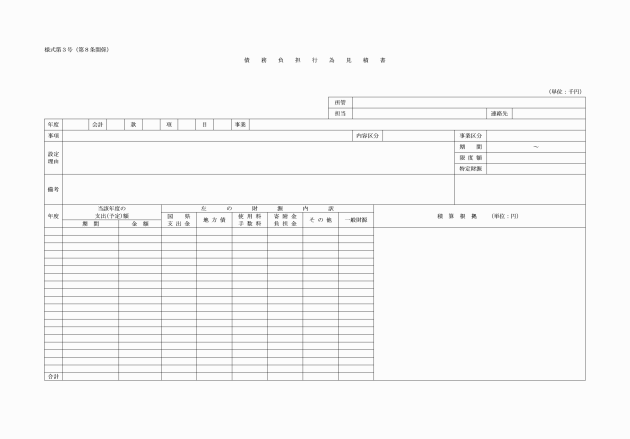

第1節 支出負担行為(第56条~第64条)

第2節 支出命令(第65条~第67条)

第3節 支払の方法(第68条~第76条)

第4節 支出の特例(第77条~第91条)

第5節 小切手の振出し等(第92条~第105条)

第6節 支出の整理及び帳票の記載(第106条~第112条)

第7節 支出証拠書類(第113条~第115条)

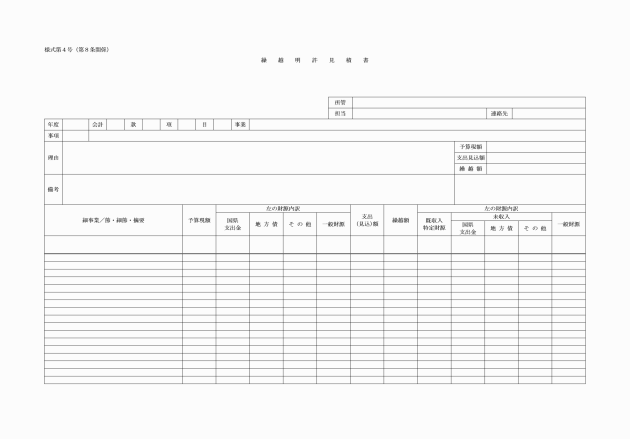

第5章 決算(第116条~第118条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第119条~第129条)

第2節 指名競争入札(第130条~第133条)

第3節 随意契約(第134条~第136条)

第4節 せり売り(第137条)

第5節 契約の締結(第138条~第142条)

第6節 契約の履行(第143条~第156条)

第7章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第157条~第165条)

第2節 収納金の取扱い(第166条~第176条)

第3節 支出金の取扱い(第177条~第189条)

第4節 帳簿等(第190条・第191条)

第5節 計算報告(第192条)

第6節 雑則(第193条~第195条)

第8章 現金,有価証券等(第196条~第206条)

第9章 財産

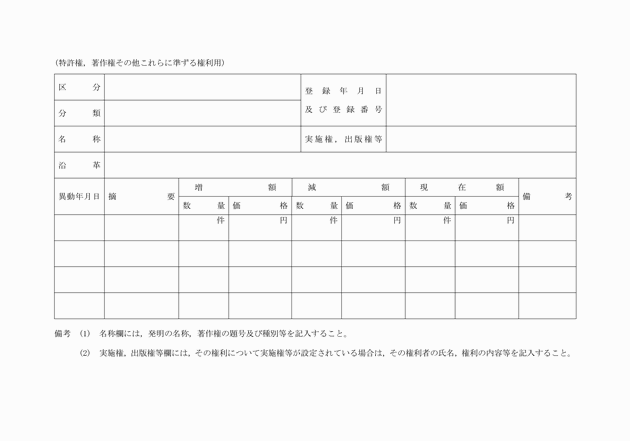

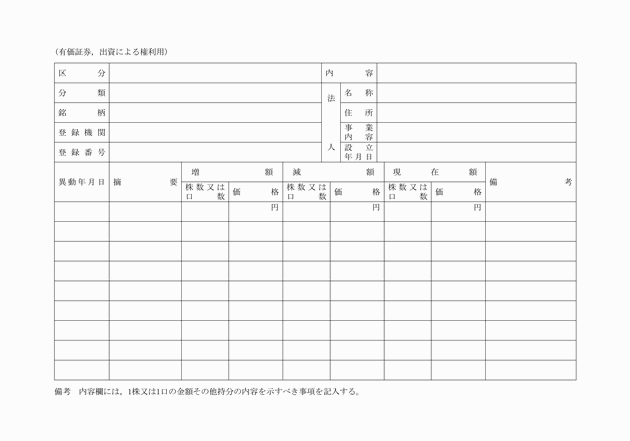

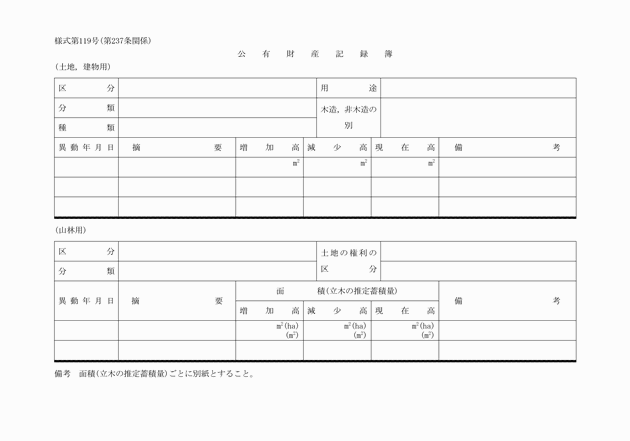

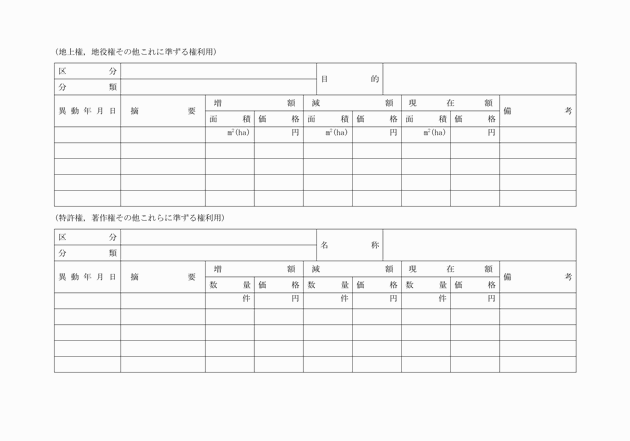

第1節 公有財産(第207条~第241条)

第2節 物品(第242条~第258条)

第3節 債権(第259条~第274条)

第4節 基金(第275条~第280条)

第10章 借受不動産,検査,賠償責任等(第281条~第289条)

第11章 雑則(第290条~第297条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき法令,条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか,町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 各課等の長,利根町課等設置条例(平成3年利根町条例第8号)第1条に定める課等の長,会計課長,教育長,選挙管理委員会書記長,町長が指名する農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

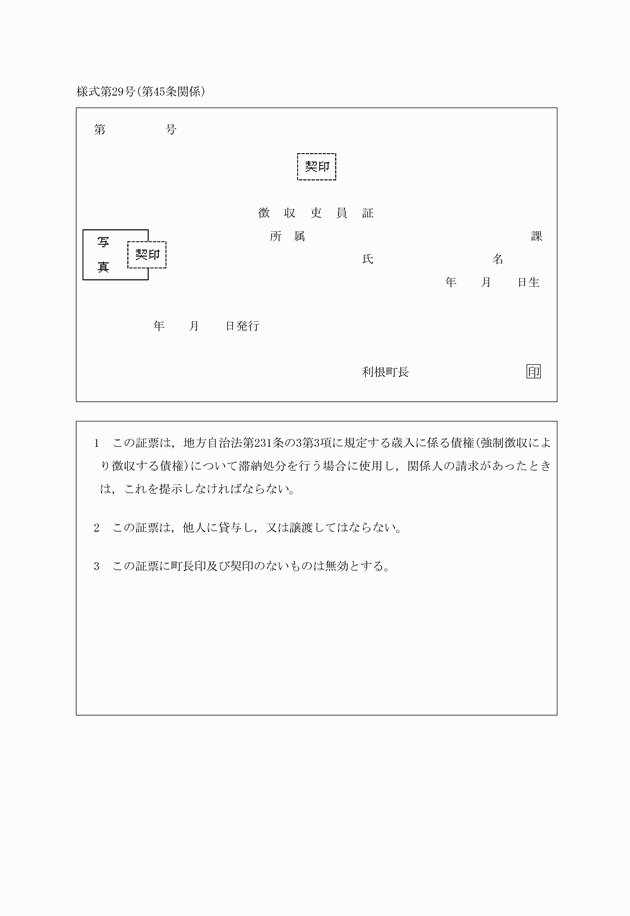

(2) 徴収吏員 町長の委任を受けて地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。

(3) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 予算執行者 町長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により,支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 契約担当者 町長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により,収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受け払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び第3条の2の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ,別表第1に定める者をいう。

(8) 電子決裁 町長又は利根町事務決裁規程(平成18年利根町訓令第6号)の規定により代決し,又は専決することができる者が,財務会計システムの電子決裁機能を用い,電磁的記録により決裁し,合議し,及び回議することをいう。

第3条 削除

(専決)

第3条の2 財務に関する事務については,別に定める利根町事務決裁規程(平成18年利根町訓令第6号)及び教育委員会事務局処務規程(平成3年利根町教育委員会訓令第2号)に従い,専決処分を行うものとする。

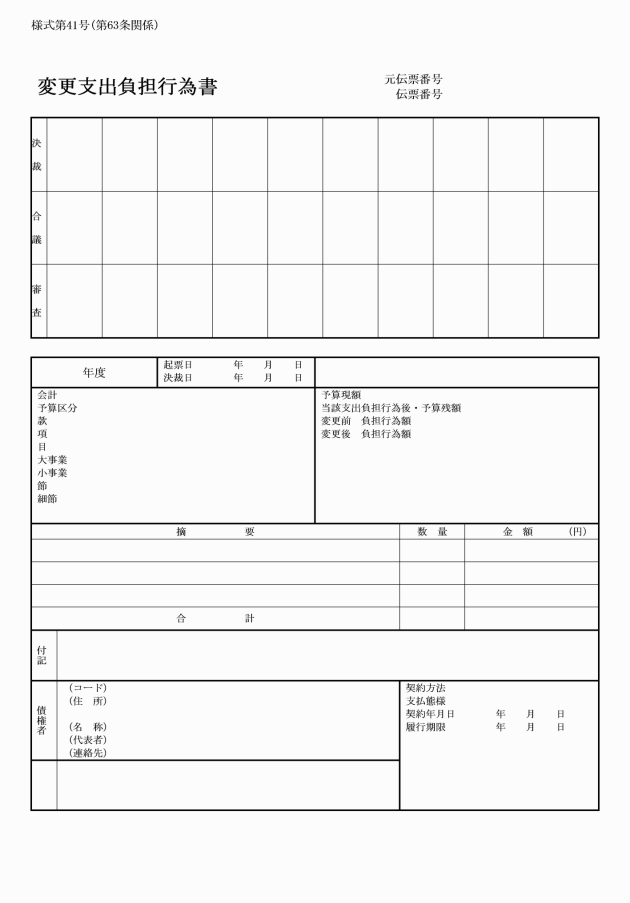

(電子決裁)

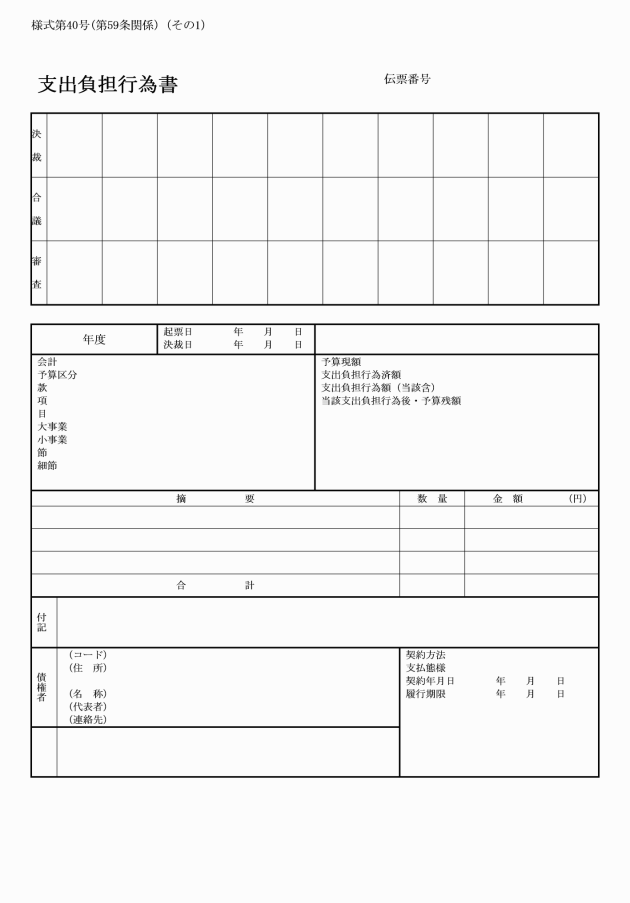

第3条の3 財務会計に関する帳票のうち,次の各号に掲げるものの決裁は,電子決裁により行うことができる。

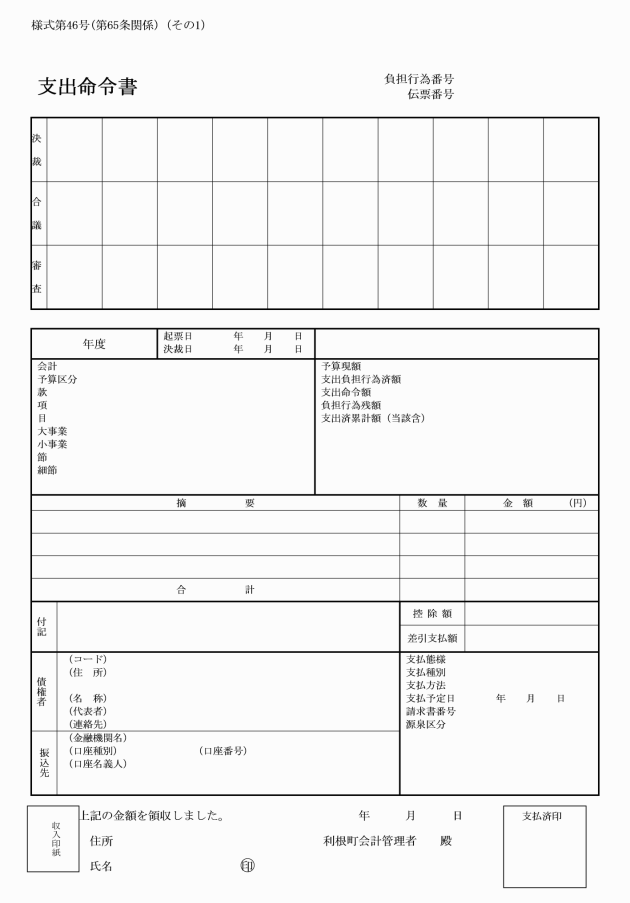

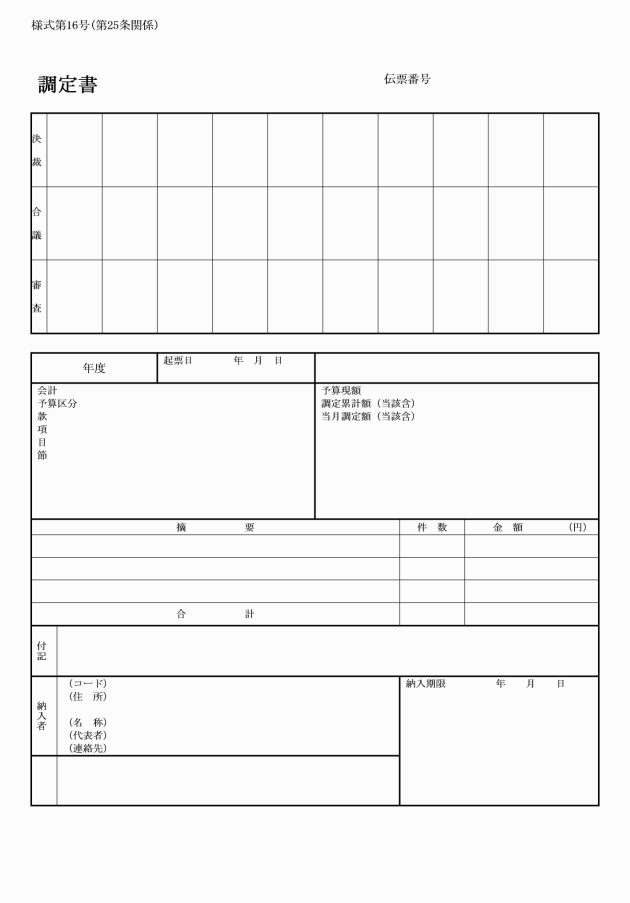

(1) 調定書

(2) 支出負担行為書

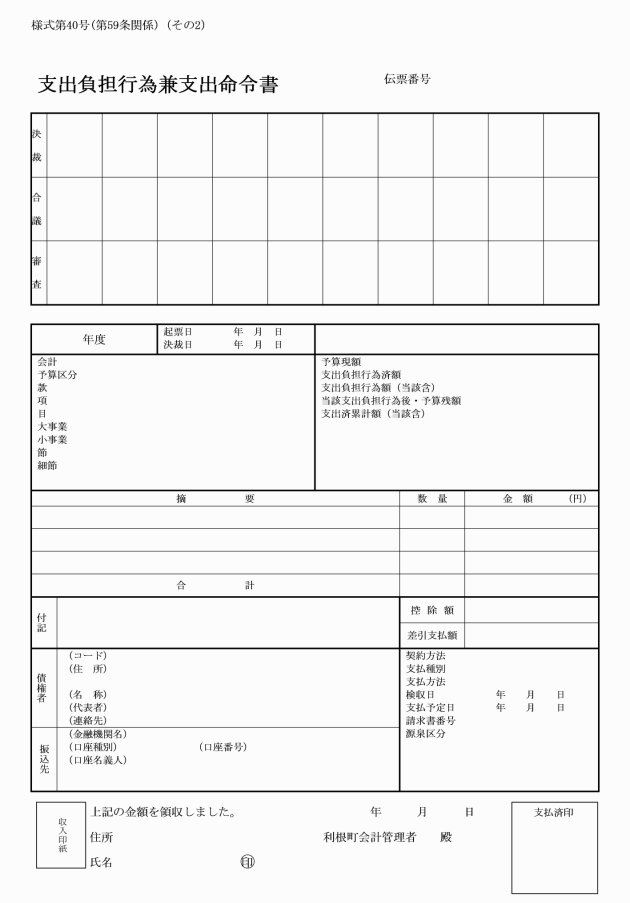

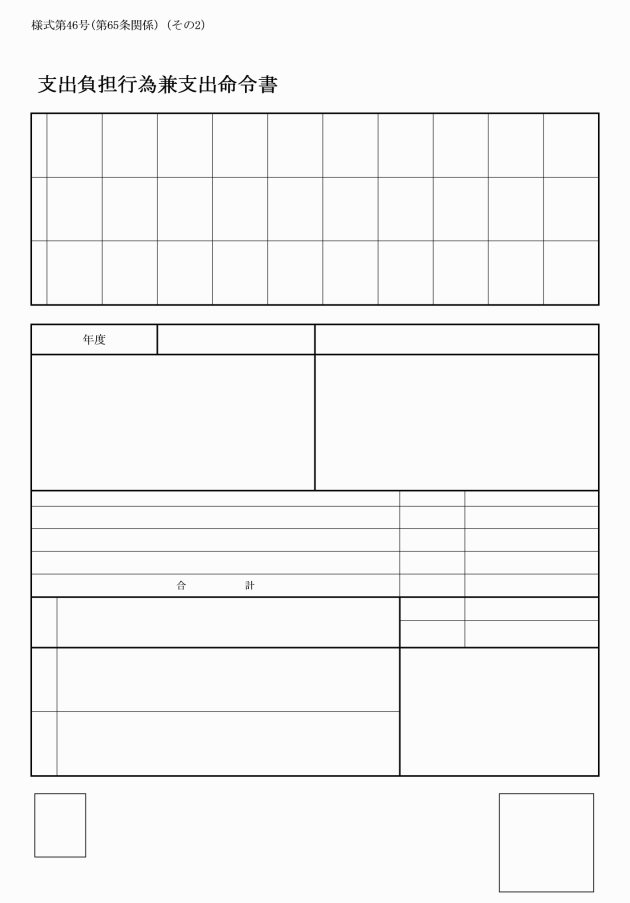

(3) 支出負担行為兼支出命令書

(4) 支出命令書

(5) 公金振替命令書

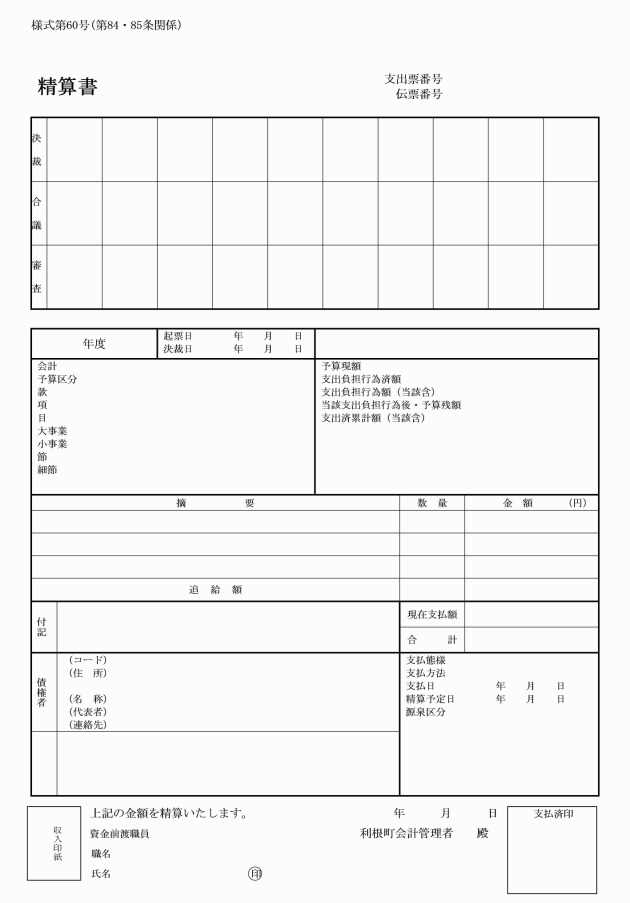

(6) 精算書

(7) 戻入命令書

(8) その他会計管理者が必要と認めた帳票

2 前項の電子決裁による帳票については,電磁的記録による帳票を原本とする。

(出納員及び会計職員)

第4条 出納員及び会計職員の種別,設置個所及び所掌事務は,別表第2のとおりとする。

2 町長は,会計管理者に,別表第2に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

(出納員等の任免)

第5条 出納員及び現金取扱員は,別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,別に出納員及び現金取扱員を命ずることがある。

3 前2項の規定により,町長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て,又は命ずる必要があるときは,当該期間中当該職員は,町長の事務部局の職員その他の職員に併任されているものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は,出納員を除き,その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

(予算執行職員等の責任)

第6条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は,法令等,契約及びこの規則に準拠しかつ,予算で定めるところに従い,それぞれ職分に応じ歳入を確保し,歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 財政課長は,町長の命を受けて翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し,必要な事項(以下「予算編成方針」という。)を定めて,毎年12月15日までに各課等の長に通知しなければならない。

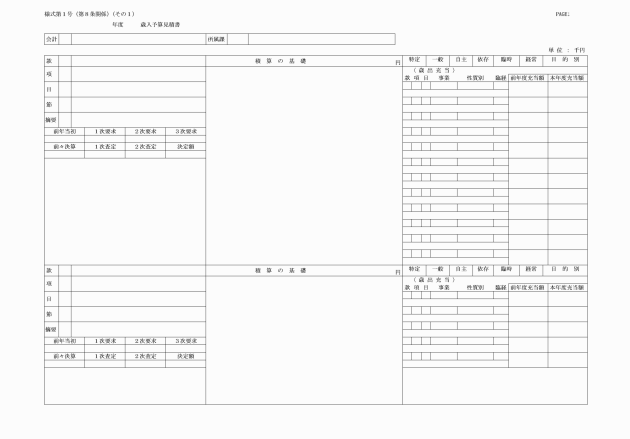

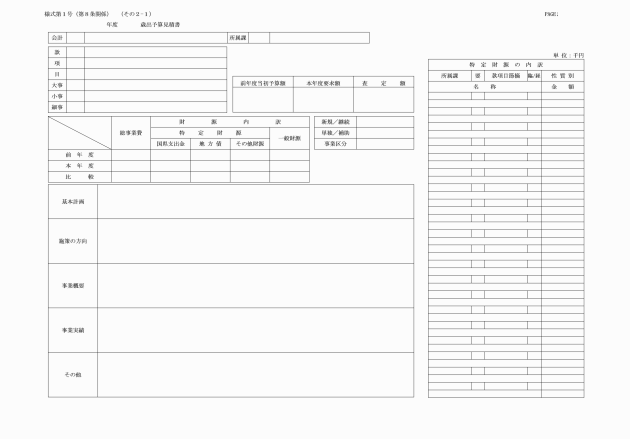

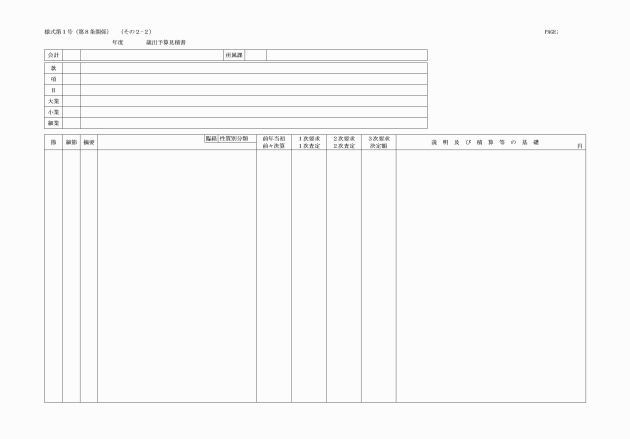

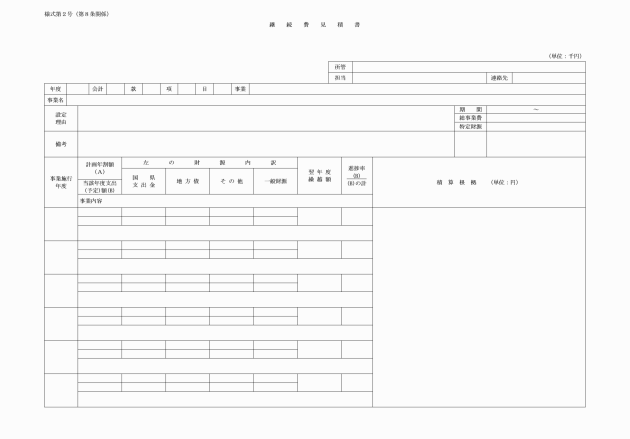

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 債務負担行為見積書

(4) 繰越明許費見積書

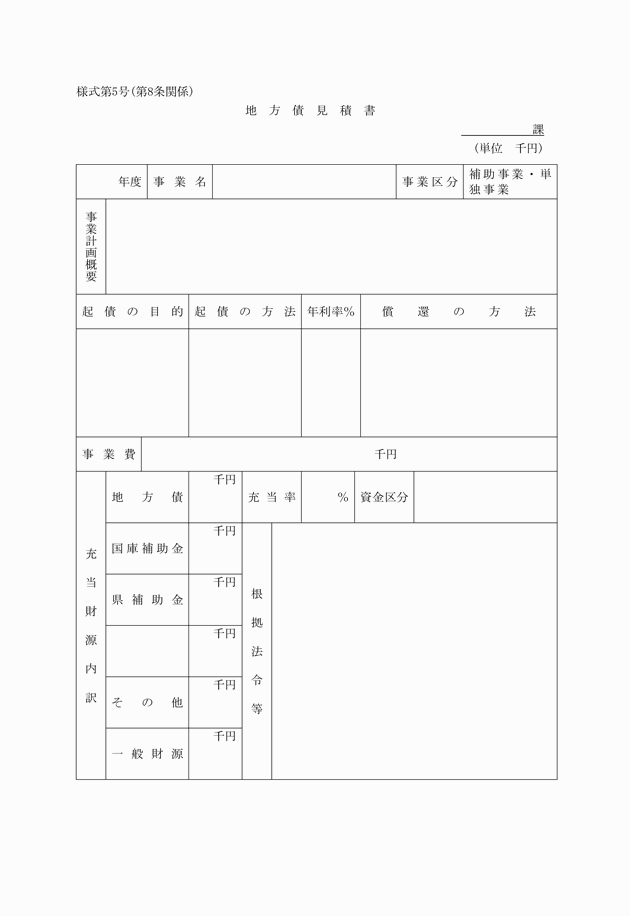

(5) 地方債見積書

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書

3 財政課長は,必要に応じ,前2項に規定する書類のほか,別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算科目)

第9条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか,歳入歳出予算について,その経理を明確にするため,節をさらに区分して細節を設けることができる。

(予算の調整及び査定)

第10条 財政課長は,第8条の規定により予算見積書の提出を受けたときは,これを調査し,必要な調整を行い,意見を付して町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による調査又は調整をするときは,各課等の長に対し,必要な書類の提出又は説明を求めることができる。

(予算案の作成)

第11条 財政課長は,前条の規定による町長の査定が終了したときは,直ちにこれを整理して,予算案及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し町長の決裁を受けなければならない。

(予算を伴う議案等の提出)

第13条 各課等の長は,条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので,予算を伴うものがあるときは,別に指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(議決予算等の通知)

第14条 財政課長は,予算が成立したとき,又は町長が予算について法第179条第1項又は同法第180条の規定に基づき専決処分をしたときは,直ちにその予算の内容を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(歳入予算収入計画,事業実施計画及び資金計画)

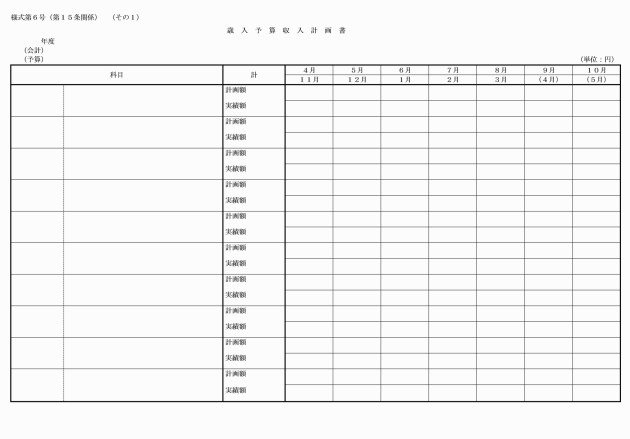

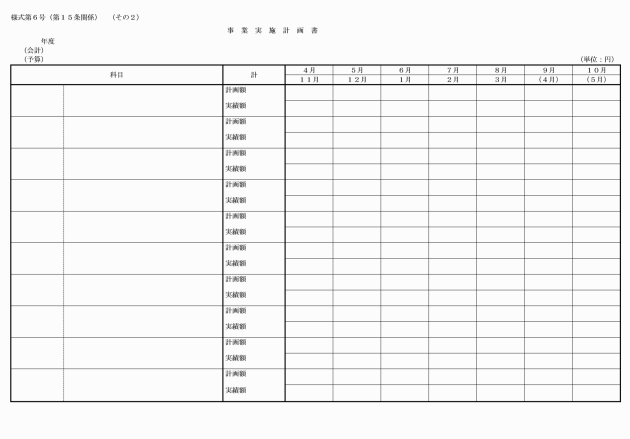

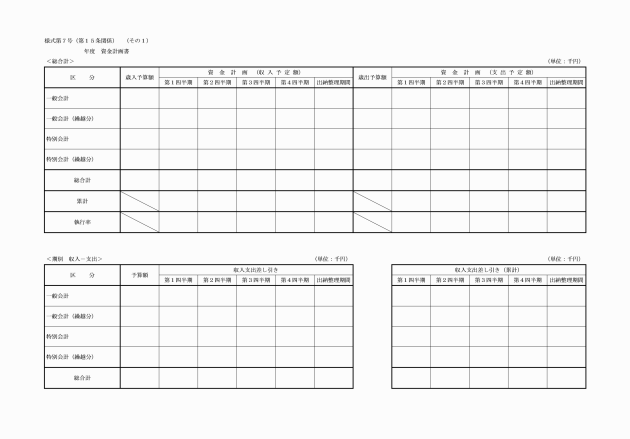

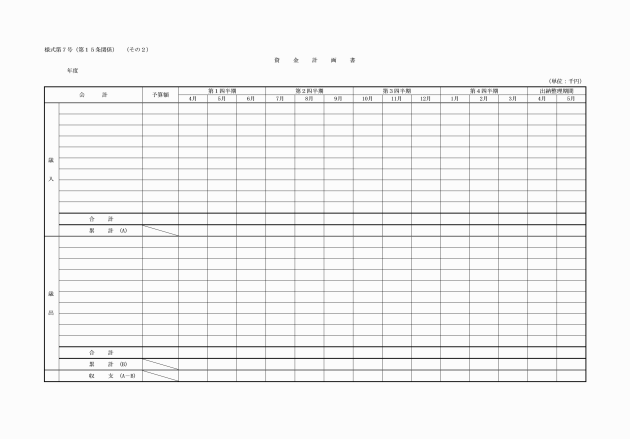

第15条 各課等の長は,その所掌に係る歳入歳出その他の予算について,歳入予算収入計画及び事業実施計画案を作成し,別に指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,歳入予算収入計画及び事業実施計画案の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を加え町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は,前項の規定により決定された歳入予算収入計画,事業実施計画及びその他の状況を勘案し,資金計画を作成し,会計管理者に送付しなければならない。

4 財政課長は,歳入予算収入計画及び事業実施計画が決定されたときは,直ちにこれを各課等の長に通知しなければならない。

5 前各項の規定は,予算の補正,事業計画の変更その他の事由により歳入予算収入計画,事業実施計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

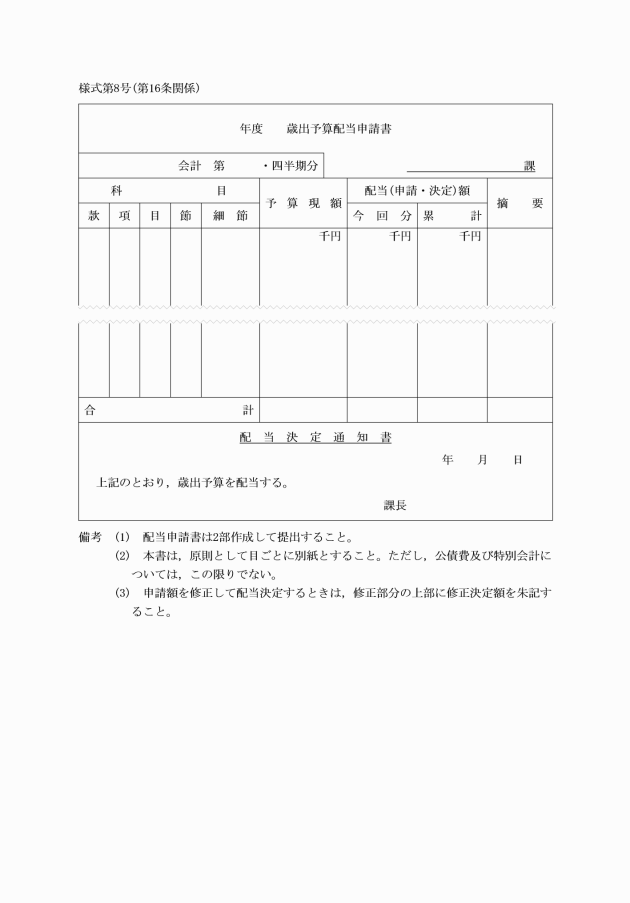

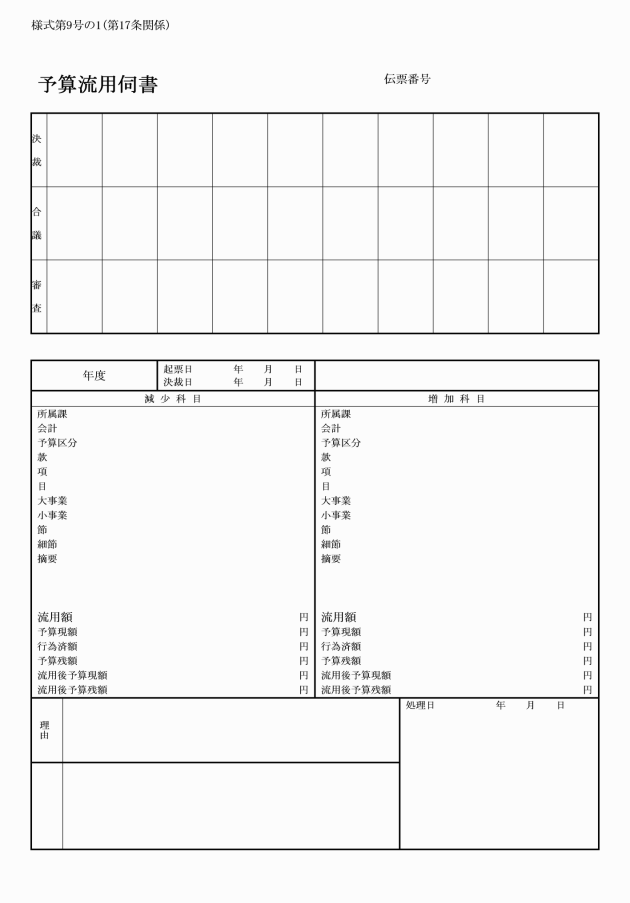

(歳出予算の流用)

第17条 各課等の長は,やむを得ない理由により予算において定めた各項間の経費の金額又は各目間若しくは各節間の経費の金額を流用しようとするときは,その事由を記載した書類及び予算流用伺書を作成し,財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により予算の予算流用伺書の提出を受けたときは,これを審査し,必要な調整を加えて予算流用を決定しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費の流用は,これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費の他の経費への流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

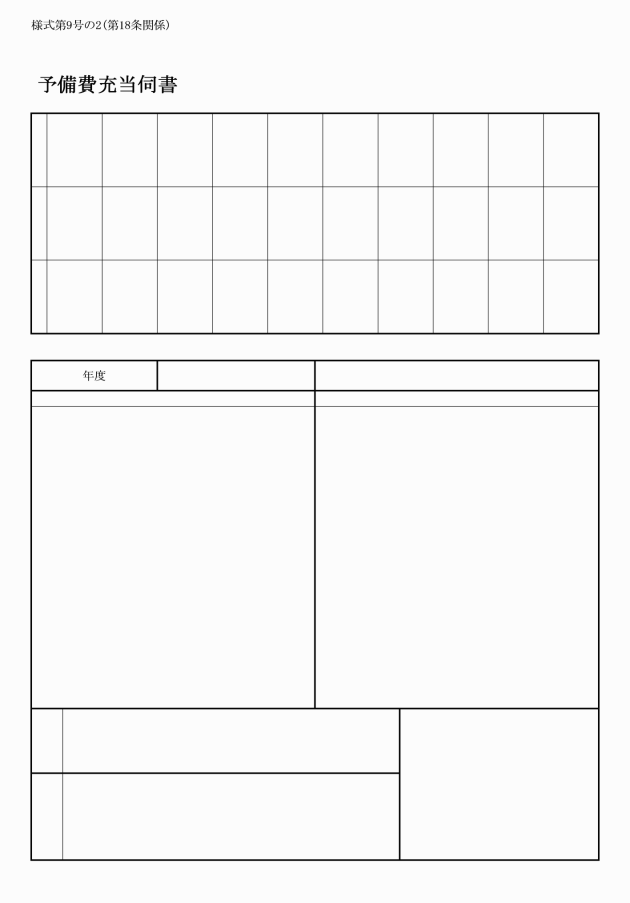

(予備費の充用)

第18条 各課等の長は,予備費の充用を必要とするときは,その事由,金額及び積算の基礎を明示した予備費充当伺書を財政課長に提出しなければならない。

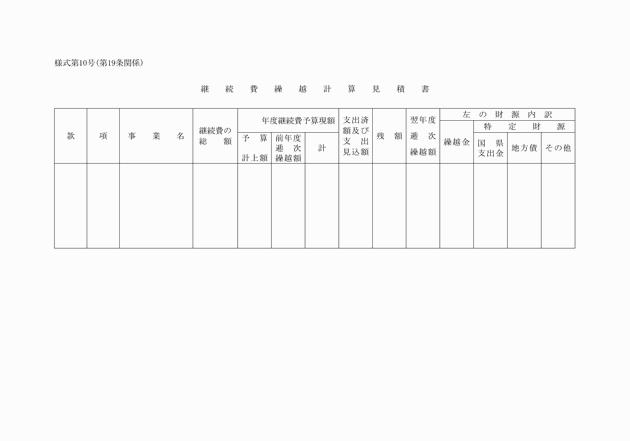

(継続費)

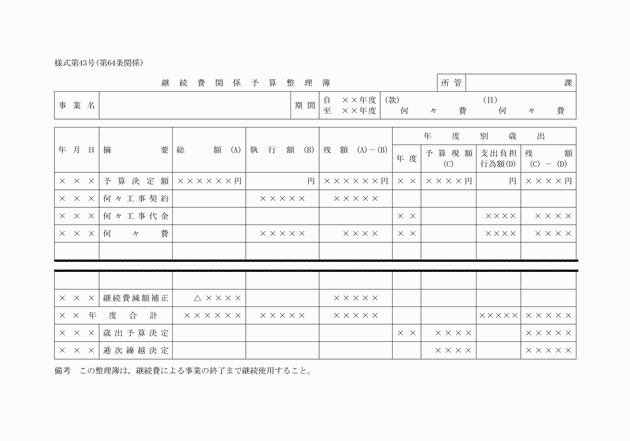

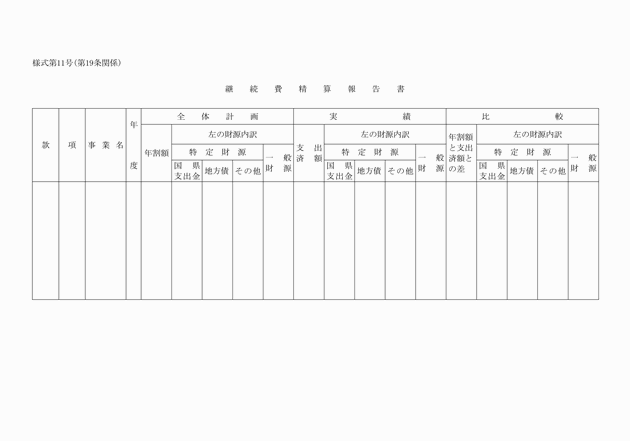

第19条 各課等の長は,継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは,継続費繰越計算見積書を作成し,財政課長を経て町長の決裁を受け,毎年度3月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,継続費を逓次に繰り越したときは,令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成し,会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は,その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には,その繰り越された年度)が終了したときは,継続費精算報告書を作成し,当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は,前項の規定による報告書が提出されたときは,これを整理し,令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(繰越明許費等)

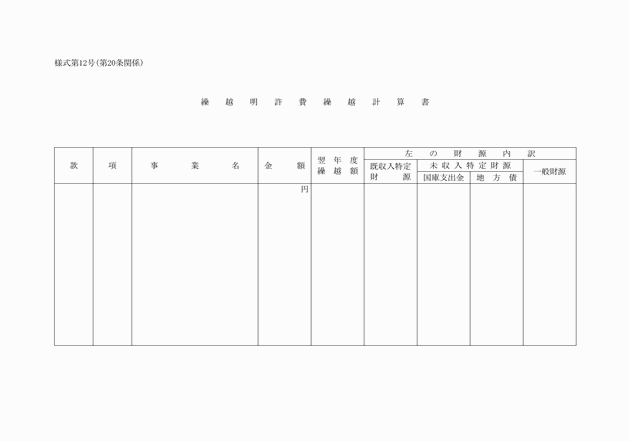

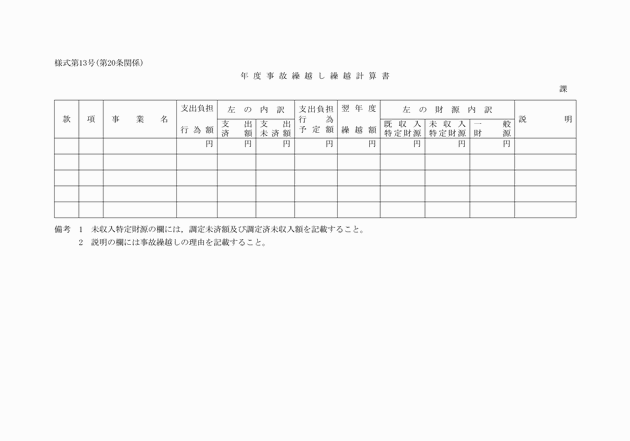

第20条 各課等の長は,繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは,繰越明許費繰越計算見積書を作成し,財政課長を経て,町長の決裁を受け,毎年度3月31日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰り越したときは,令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに作成し,会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

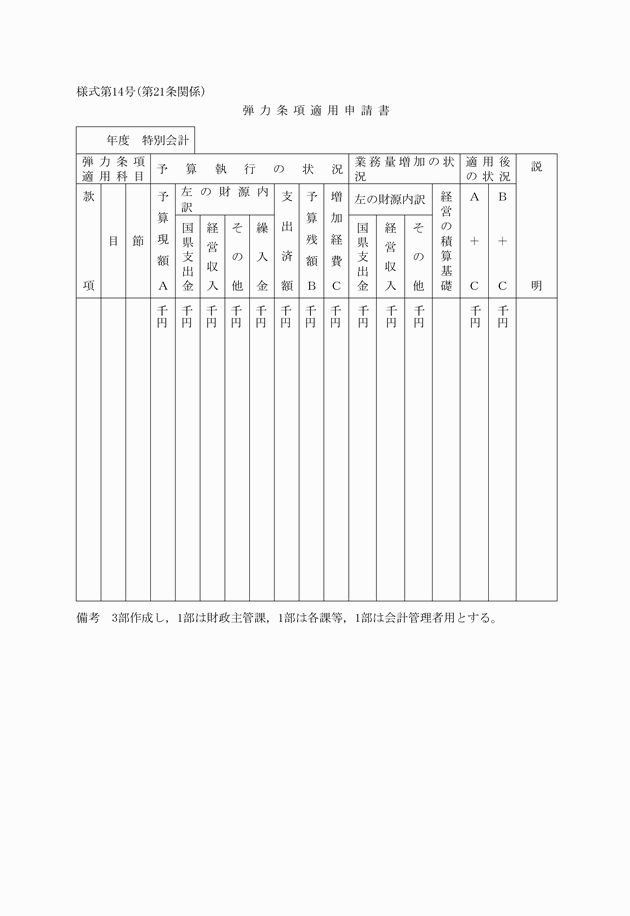

第21条 各課等の長は,その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により弾力条項適用申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を加えて町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は,前項の決定があったときは,直ちに当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

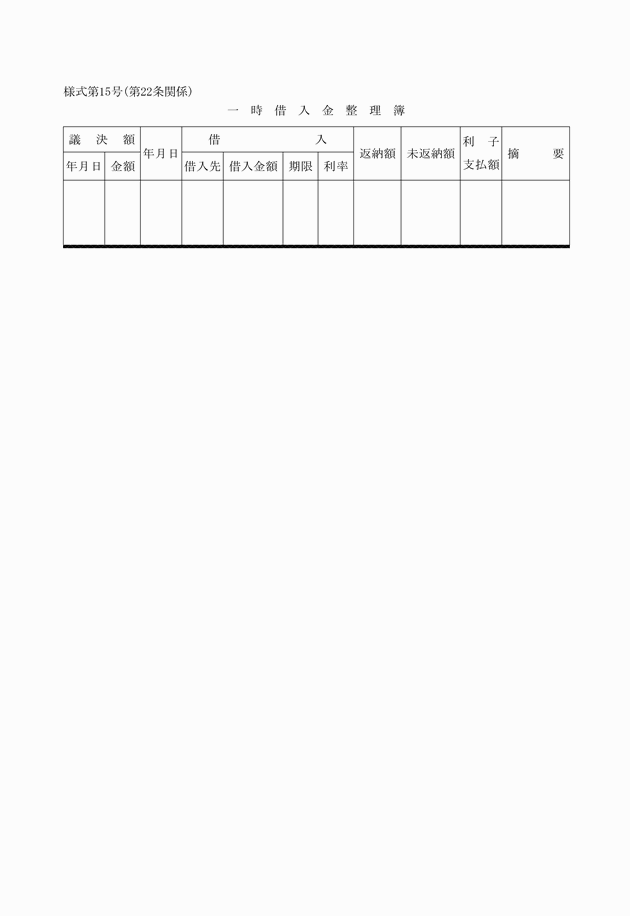

(一時借入金)

第22条 会計管理者は歳出金の支払に充てるため,一時借入金の借入れを必要と認めるときは,その旨及び借入必要額を財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは,借入額,借入先,借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ,町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 財政課長は,前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは,直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政課長は,一時借入金整理簿を備え,一時借入金の状況を記録しなければならない。

第23条 削除

第24条 削除

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第25条 歳入徴収者は,歳入を収入しようとするときは,当該歳入について令第154条第1項に規定するところにより,これを調査し,その内容が適正であると認めるときは,歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定書により決議しなければならない。この場合において,歳入科目が同一であって,同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは,その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議は,調定書によって行わなければならない。

(1) 第30条第2項各号に掲げる収入

(2) 第36条第3項各号に掲げる収入

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず,一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は最初に到来する納期限の15日前までにその収入の金額についてしなければならない。ただし,個人の町民税の特別徴収分及び国民健康保険税の調定については,この限りでない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし,又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において,出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納付」という。)があったときは,調定するまでの間,当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

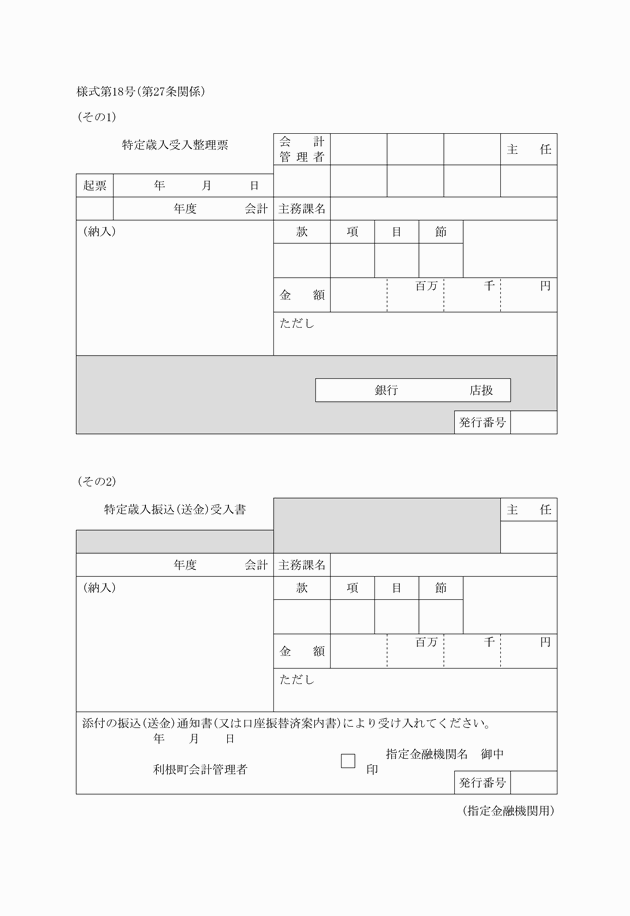

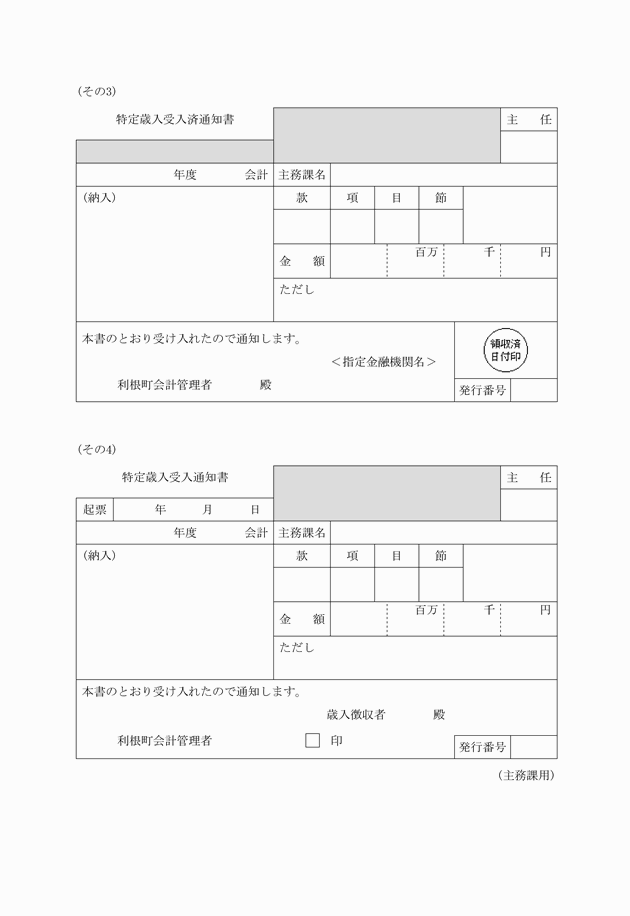

(1) 第30条第1項に掲げる収入で国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書

(2) 第30条第1項に掲げる収入で県の支出金 支払通知書

3 歳入徴収者は,前2項に規定する特定歳入受入通知書を受けたときは,調定済に係るものを除き,直ちに歳入の調定の手続をとらなければならない。

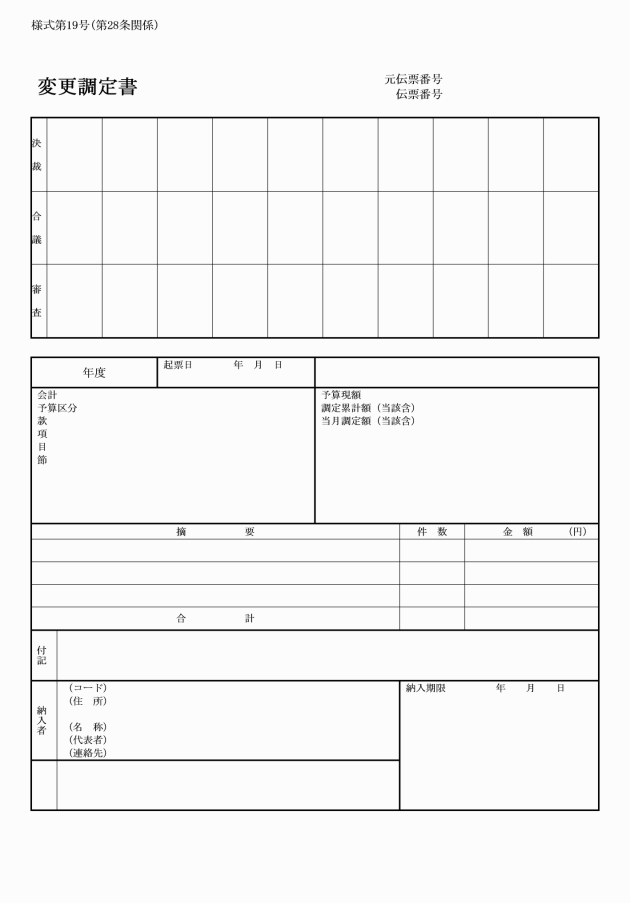

(調定の変更及び取消し)

第28条 歳入徴収者は,調定後において調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは,第25条の規定に準じてその手続をしなければならない。

(調定の通知)

第29条 歳入徴収者は,歳入の調定又は調定の変更等をしたときは,直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は,調定書を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

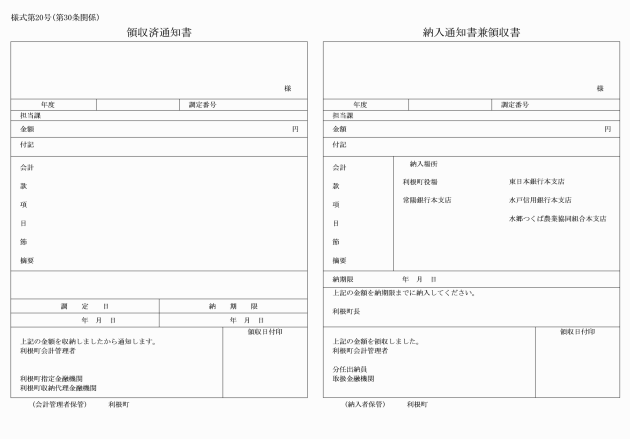

第30条 歳入徴収者は,歳入の調定をしたときは,次の各号に掲げる歳入を除き,納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金,県支出金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前号に定めるもののほか,その性質上納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りでない。

(1) 証明手数料,宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入の期限)

第31条 歳入徴収者は,納入の通知をする場合の納期限は,法令等,契約その他の定めがあるものを除くほか,納入通知書による場合にあっては,納入通知書の発行の日から20日以内,その他のものによる場合にあっては,歳入を調定した日から20日以内において適宜定めなければならない。

第32条 削除

第33条 削除

(納入通知書の再発行)

第34条 歳入徴収者は,納入義務者から納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の申出があったときは,新たに納入通知書を作成し,これを当該納入義務者に交付しなければならない。

第35条 削除

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

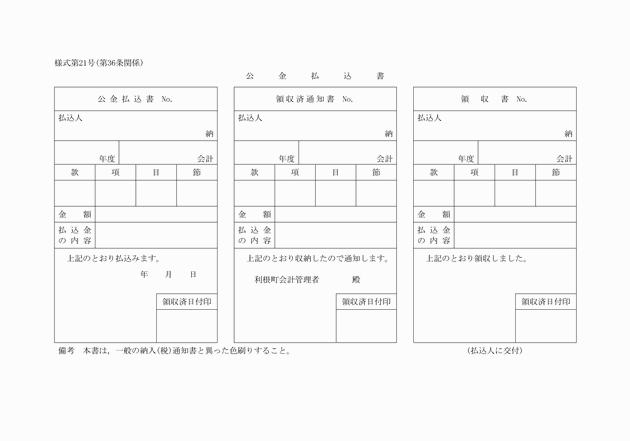

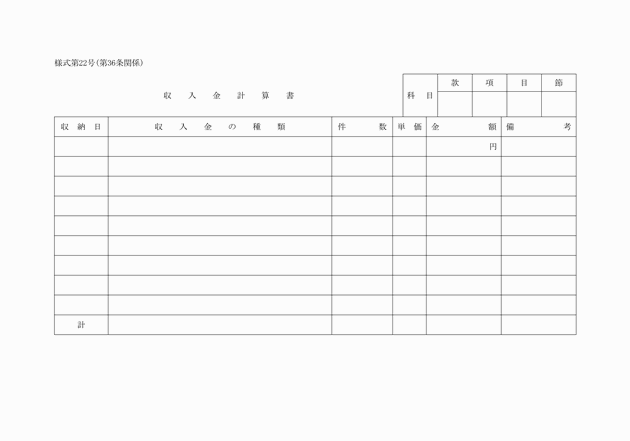

第36条 会計管理者,出納員又は会計職員(以下「会計管理者等」という。)は,納入義務者から直接収納したときは,領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において,当該領収に係る収入金が,証券によるものであるときは,当該交付する領収書の余白に証券である旨及びその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は,特別の事情がある場合を除くほか,当日又は翌日に公金払込書に現金又は証券及び納付済通知書(次項各号に掲げる収入にあっては,収入金計算書)を添えて指定金融機関に払込まなければならない。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(小切手の支払地の指定)

第37条 令第156条第1項第1号の規定により,町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は,次の各号に掲げる区域とする。

(1) 茨城県

(2) 東京都

(支払の拒絶があった証券の措置)

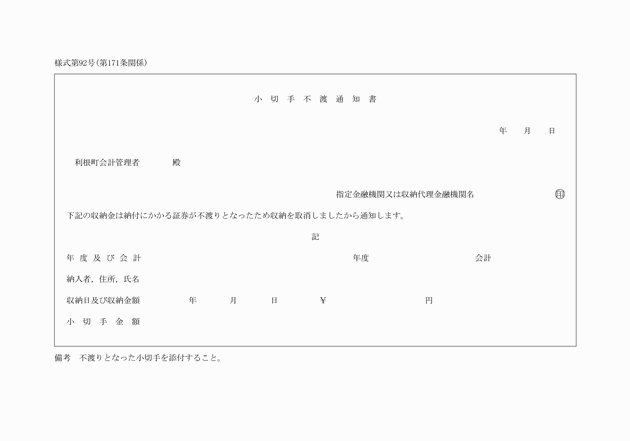

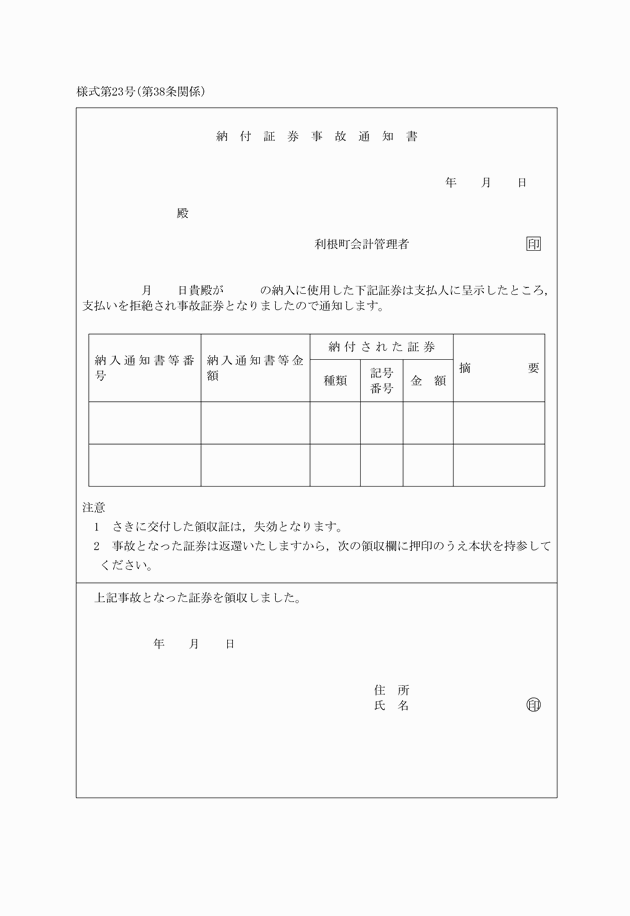

第38条 会計管理者は,第171条第2項の規定により指定金融機関から支払拒絶通知書の送付を受けたときは,直ちに当該通知に係る収入を取り消し,当該証券をもって納付した者に対し,当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書により通知するとともに,その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し,納付すべき金額について,納付書を作成し納入義務者に送付しなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは,領収書を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

第39条 削除

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

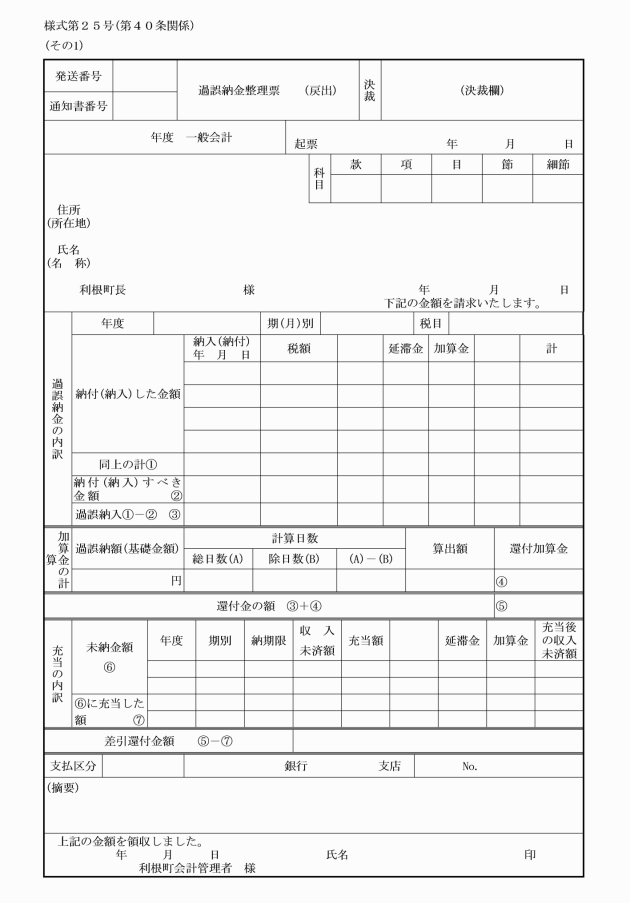

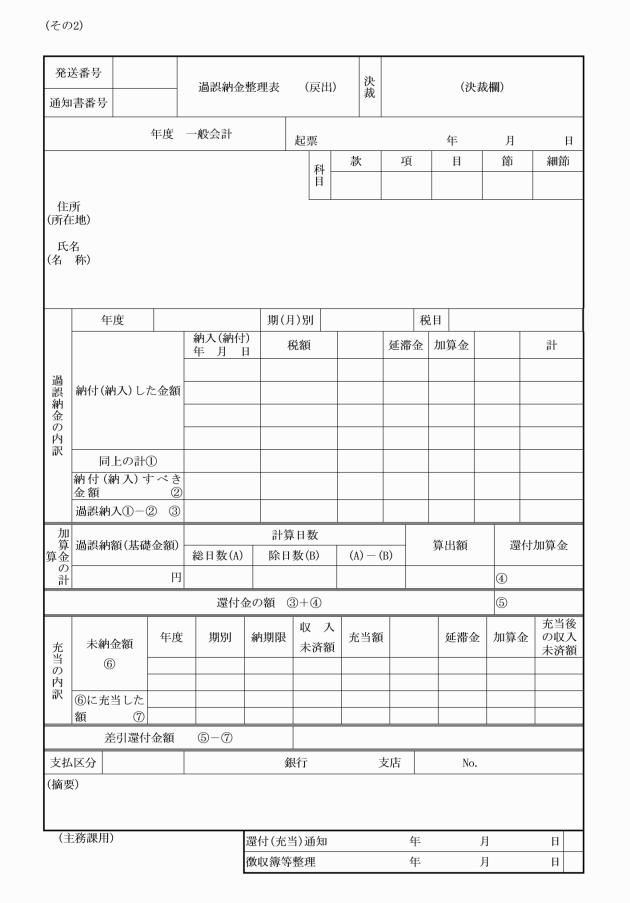

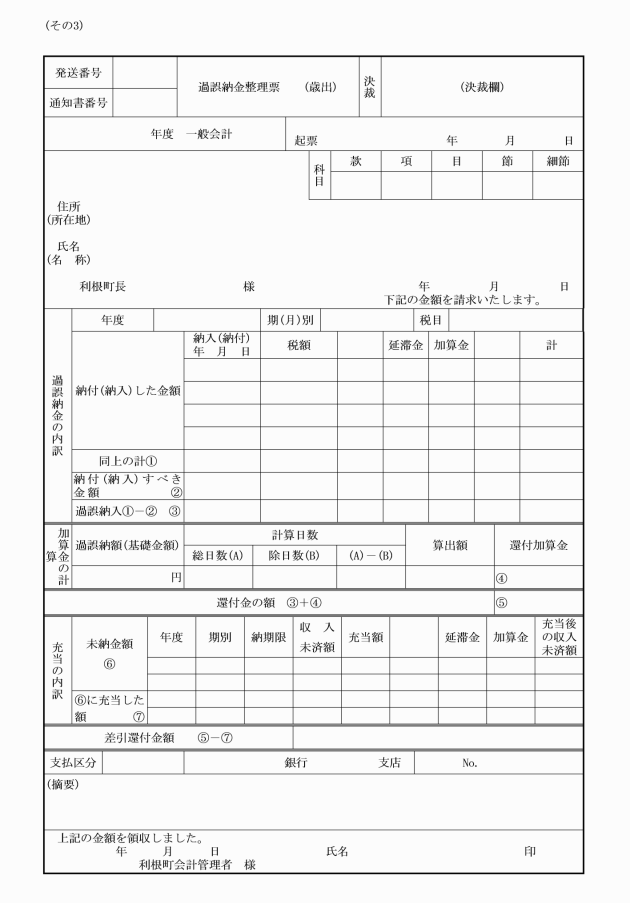

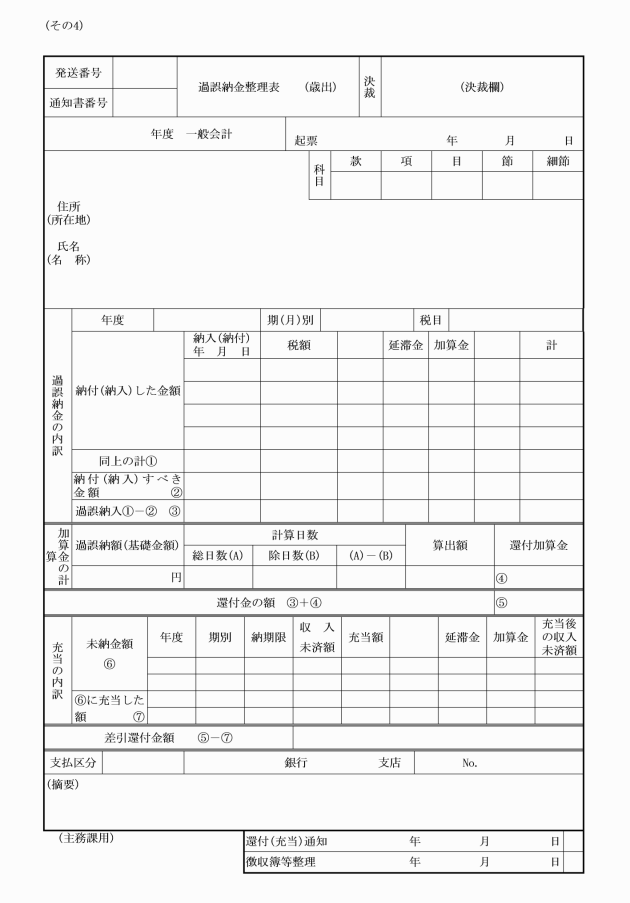

第40条 歳入徴収者は,過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)がある場合は,当該過誤納金について過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

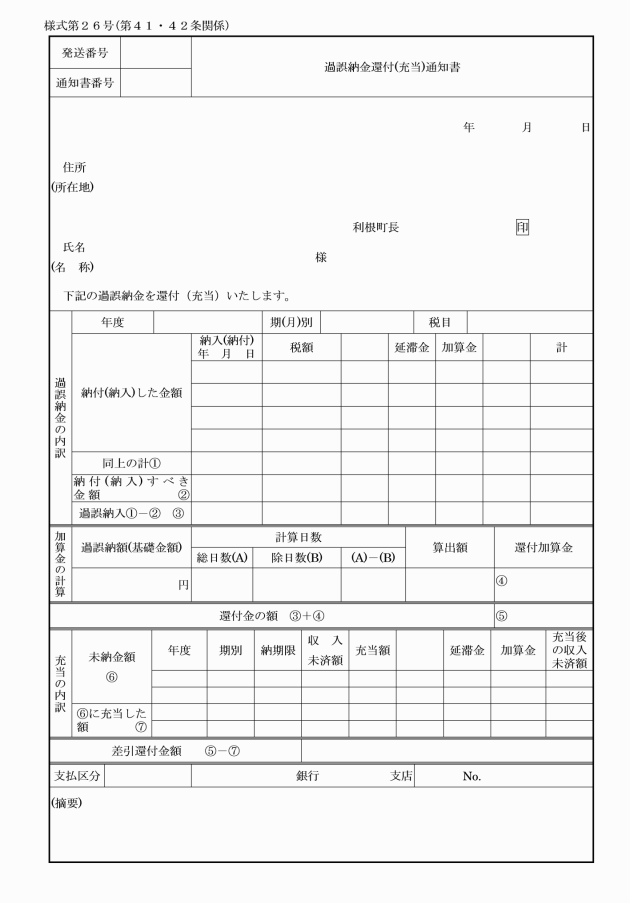

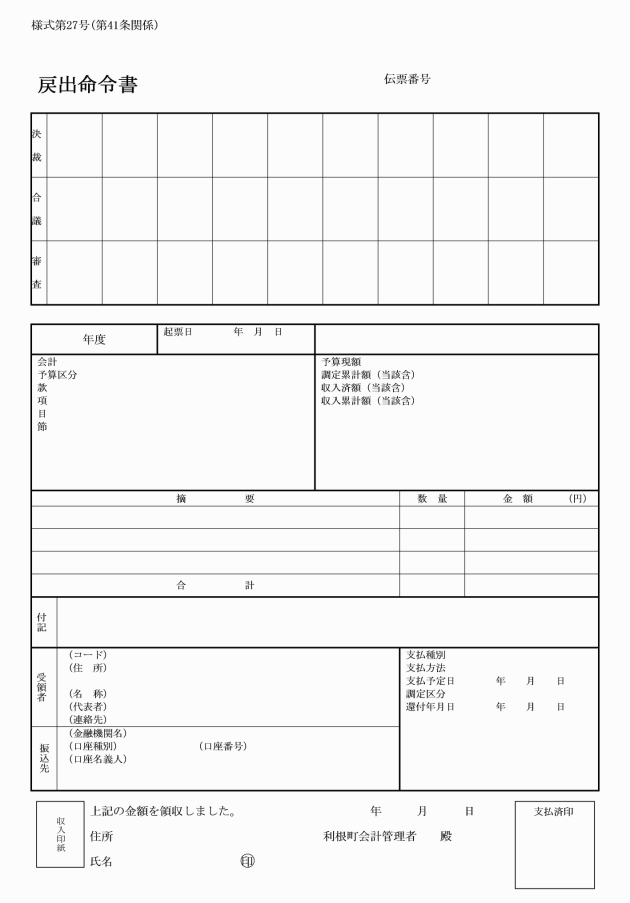

第41条 歳入徴収者は,過誤納金を還付しようとするときは,令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し,現年度の歳出から支出するものにあっては,一般の支出の手続により処理するとともに,それぞれ納入義務者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは,戻出命令書により収入減額の措置を講じ,支出の手続の例により納入義務者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において,当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第42条 歳入徴収者は,過誤納金を充当しようとするときは,戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知書に,現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に,それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに,納入義務者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による過誤納金充当通知書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは,過誤納金充当通知書によるものにあっては,収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え,支出の命令によるものにあっては,公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第43条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは,当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

第5節 収入の整理

(督促)

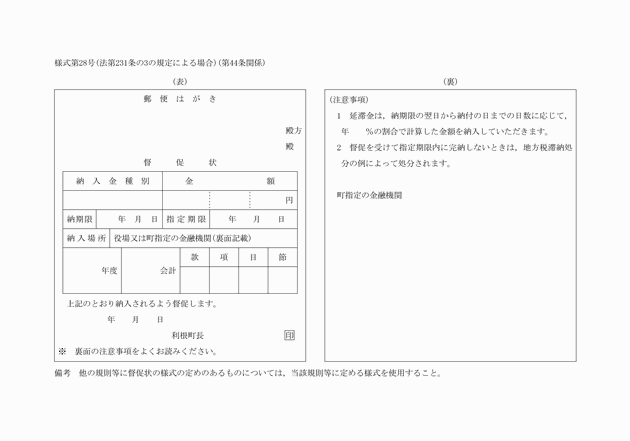

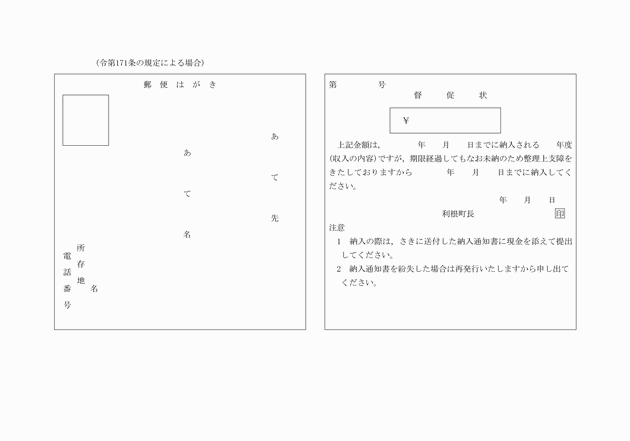

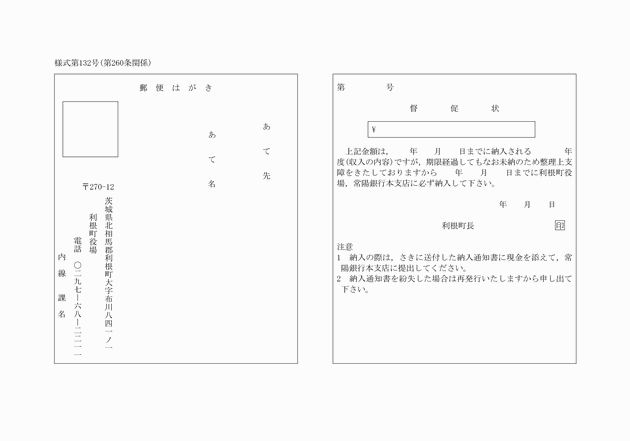

第44条 歳入徴収者は,納入期限までに納付しない納入義務者に対し当該納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には,督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は,前2項の規定により督促をしたときは,その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第45条 歳入徴収者は,強制徴収により徴収できる債権について,債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは,徴収吏員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において,当該吏員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか,当該吏員は,現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された徴収吏員が滞納処分を行うときは,徴収吏員証を携行しなければならない。

(不納欠損処分)

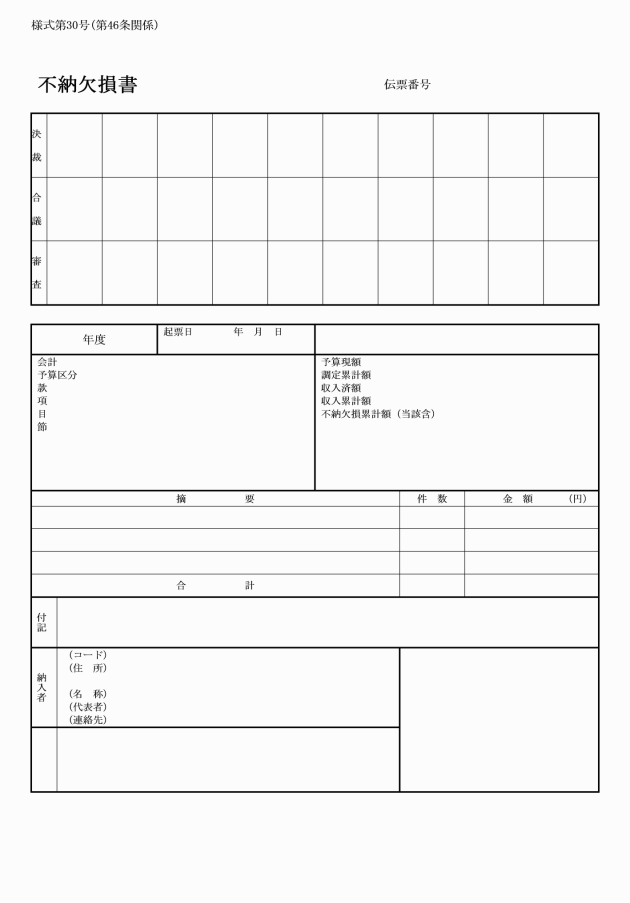

第46条 歳入徴収者は,既に調定した歳入について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは,不納欠損書を作成し,町長の決裁を受けなければならない。

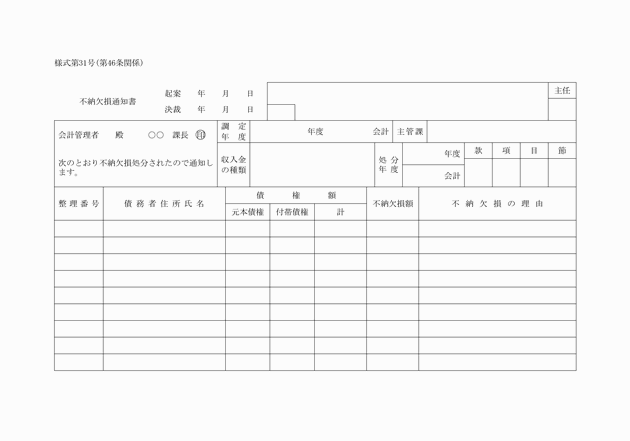

2 歳入徴収者は,前項の規定により歳入の不納欠損処分がなされたときは,徴収簿等又は滞納繰越簿を整理するとともに,不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

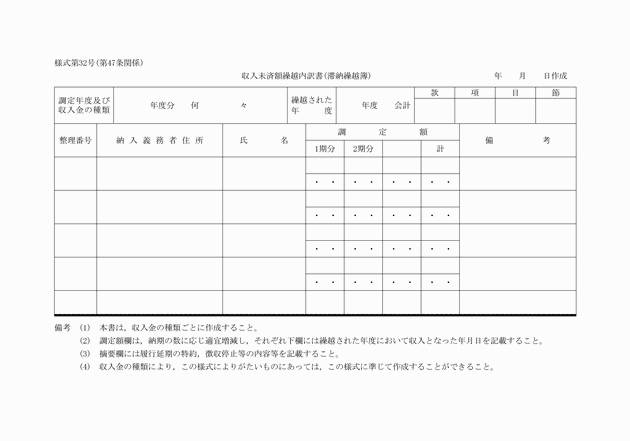

第47条 歳入徴収者は,すでに調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)は,当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした調定済額で,翌年度の末日までに収納済とならないものについて当該年度末日の翌日において,翌々年度の調定済額に繰り越し,翌々年度の末日までになお収納済とならないものについてはその後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は,前2項の規定による収入未済額の繰越しを収入未済額繰越内訳書によって行い,かつ,会計管理者にこれを通知しなければならない。

(収入済の記載等)

第48条 会計管理者は,第192条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて納付済通知書又は公金振替通知書(以下「納付済通知書等」という。)の送付を受けたときは,会計別及び科目別に整理し,当該歳入を所掌する各課等の長にこれを回付しなければならない。

2 前項の場合において,繰替使用をしているものがあるときは,当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし,繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において,税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは,これを仕訳し,当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替える。

(収入の訂正)

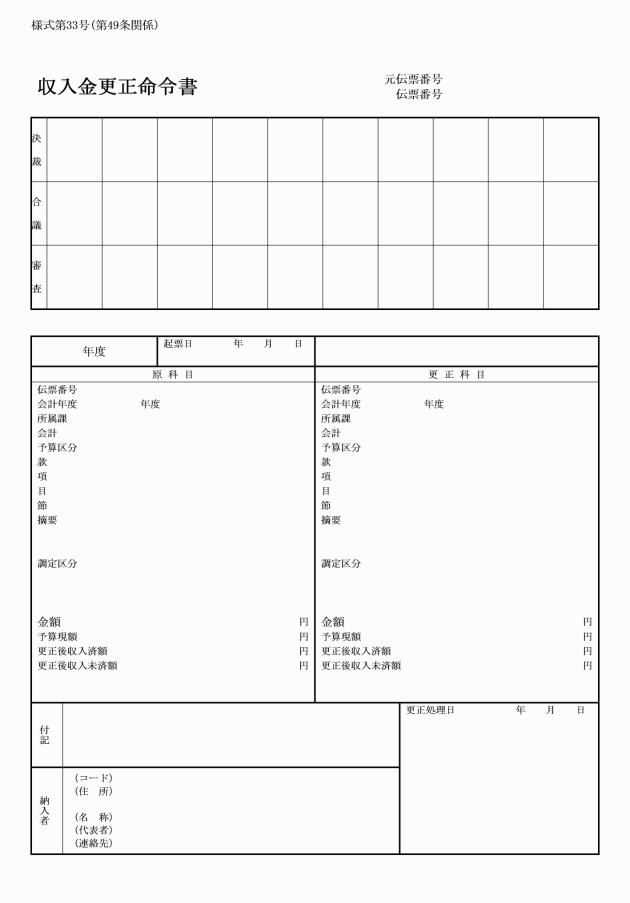

第49条 歳入徴収者は,収入済みの収入金について,年度,会計又は科目に誤りを発見したときは,調定及び収入の更正の決定の手続をし,当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに,収入金更正命令書より会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は,前項の通知を受けたときは,直ちに歳入整理簿の更正を行い公金振り替えの手続きをしなければならない。

3 会計管理者は,前2項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは,収納金訂正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第50条 各課等の長は,令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは,会計管理者と協議し,当該委託をしようとする歳入,相手方の住所及び氏名,当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて,町長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は,前項の規定により委託をしようとする者から,当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託契約書をとりかわすとともに,令第158条第2項の規定により告示し,かつ,納入義務者が見やすい方法によって公表する手続をしなければならない。

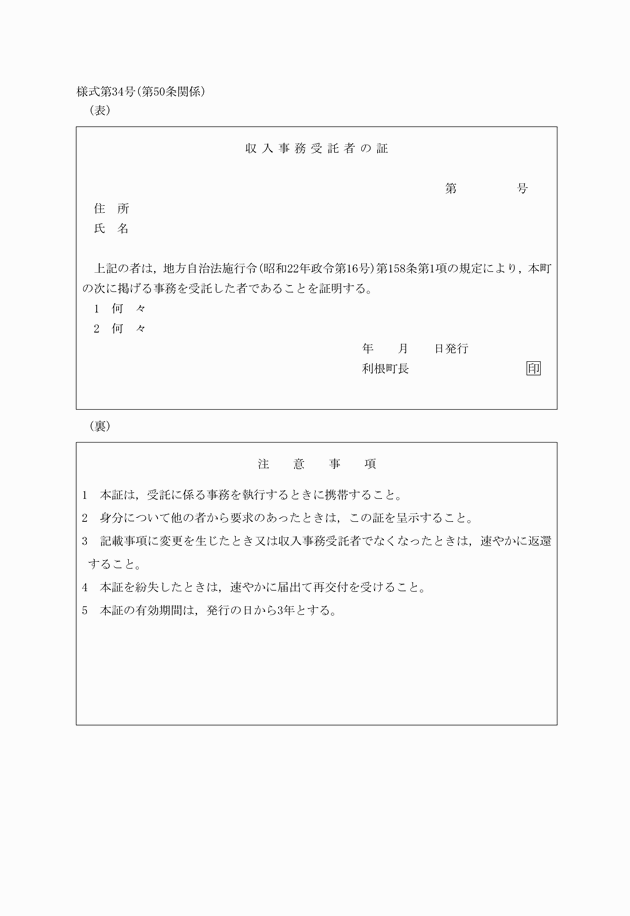

3 歳入徴収者は,前項により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に携行させるため,収入事務受託者の証票を交付するものとし,収入事務受託者は,これを携行して職務に従事しなければならない。

4 収入事務受託者は,収入事務受託者でなくなったときは,前項で交付された証票を返付しなければならない。

(徴収又は納付の方法)

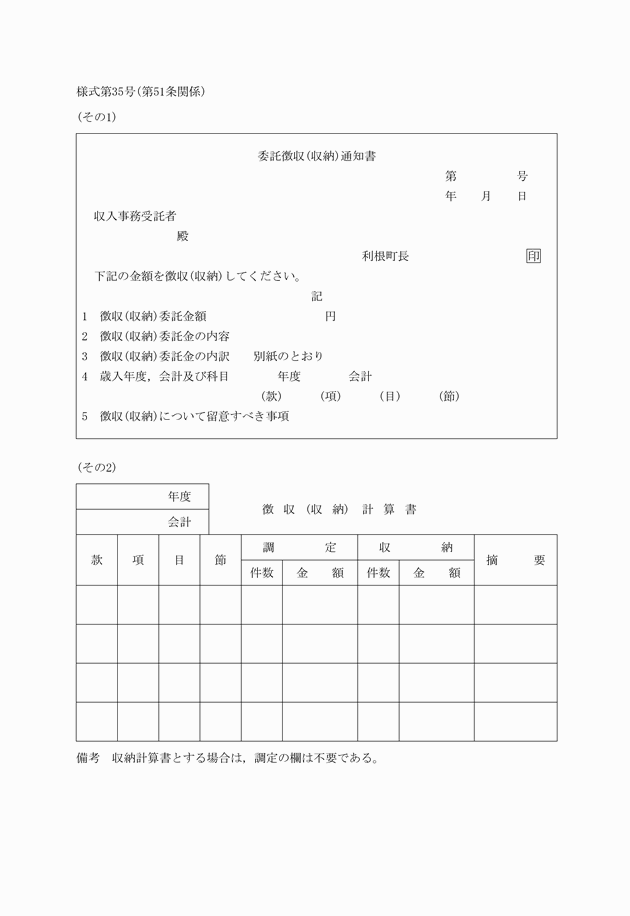

第51条 歳入徴収者は,委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは,委託徴収(収納)通知書により収入事務受託者に通知するとともに,納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は,歳入を徴収し,又は収納したときは,納入義務者に領収書を交付し,速やかに公金払込書に次の書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(1) 徴収の委託を受けた者にあっては徴収計算書

(2) 収納の委託を受けた者にあっては収納計算書

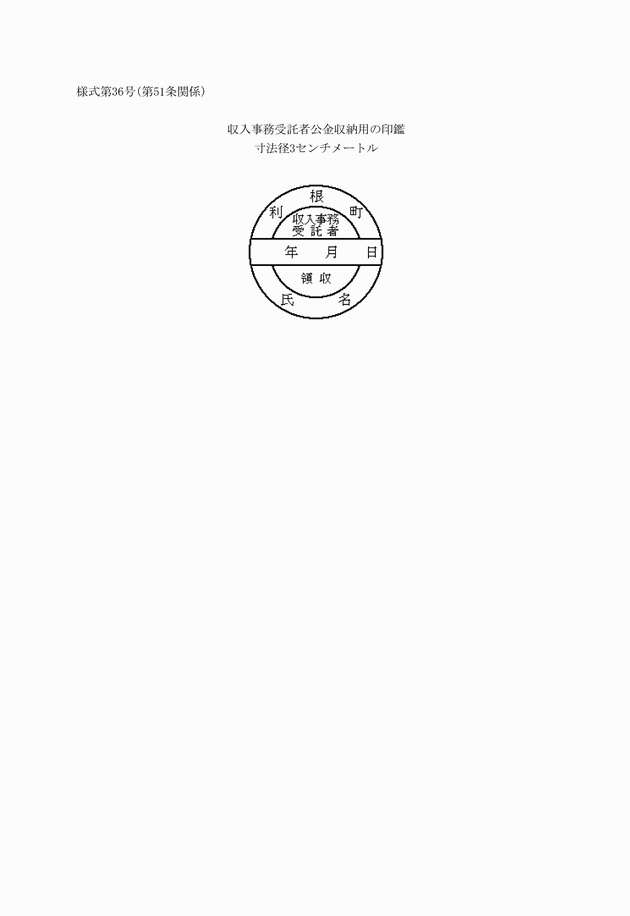

3 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑は,様式第36号に定めるところによる。

(指定納付受託者の指定等)

第51条の2 町長は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは,会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は,前項の規定により指定納付受託者を指定したときは,次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者を指定した日

(3) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前各号に定めるもののほか,町長が必要と認める事項

3 前項の規定は,告示した内容に変更が生じた場合,又は指定を取り消した場合に準用する。

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類

(歳入関係帳簿)

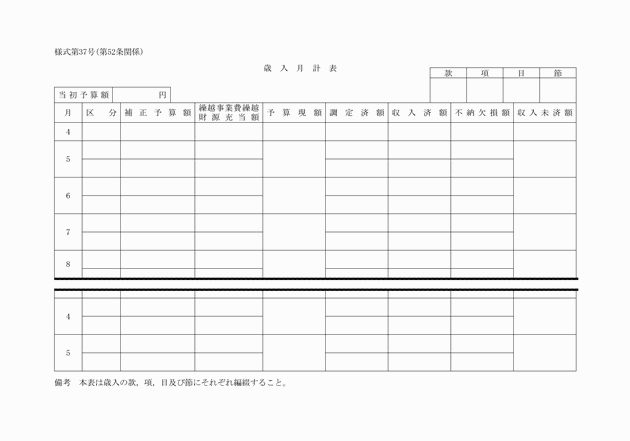

第52条 会計管理者は,次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 調定書(歳入簿用)

2 歳入徴収者は,次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え,所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 調定書(予算整理簿用)

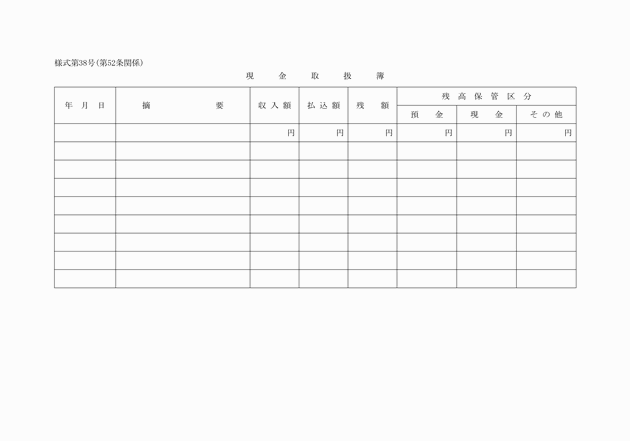

3 会計管理者等は,現金取扱簿を備え,第36条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

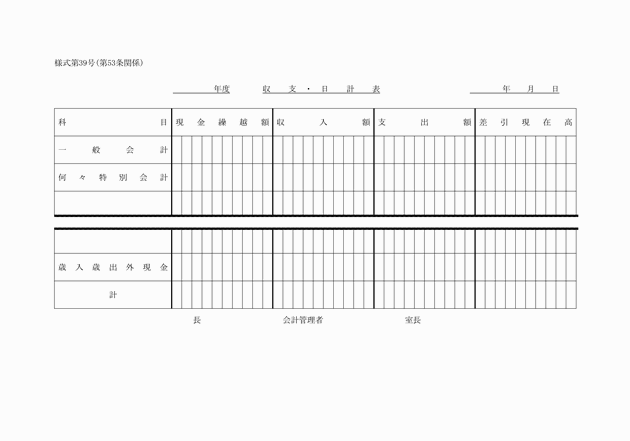

(収入日計表の作成)

第53条 会計管理者は,その日の収入を終了したときは,会計別及び科目別に集計し,収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は,その月の収入を終了したときは,当該月分を集計し,歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(収入証拠書)

第54条 収入に係る証拠書は,原本でなければならない。ただし,原本を添付しがたいときは,歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 前項に規定する証拠書は,電子決裁にあっては電磁的記録の証拠書を原本とする。

(収入証拠書の種類等)

第55条 収入の証拠書は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 納付済通知書及びこれに相当する書類

(2) 公金振替命令書

(3) 前2号に定めるもののほか,収入の原因となった書類

2 会計管理者は,その月の収入が終了したときは,当該月分の収入証拠書を会計別及び科目別に集計し,整理保管しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第56条 支出負担行為は,法令又は予算の定めるところに従い,かつ,歳入予算収入計画及び事業実施計画に準拠してこれをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第57条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は,第16条第3項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第58条 予算執行者は,歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金,県支出金,分担金,地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには,当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし,特に,町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 前項の収入が,歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を減少して執行するものとする。ただし,歳出予算を縮少し難いもので町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で,支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは,その経費を合算し,科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは,債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか,継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には,当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為の事前審査)

第61条 予算執行者が次の各号に掲げる経費について,支出負担行為をしようとするときは,あらかじめその内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し,当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(1) 第134条各号に掲げる金額を超えるもの

(2) 町長が指定する経費

(財政課長への合議)

第62条 予算執行者が支出負担行為をしようとするときは,利根町事務決裁規程により財政課長に合議しなければならない。

(1) 分担金,負担金及び寄附金の調定に関すること。

(2) 国庫支出金又は県支出金の交付申請に関すること。

(3) 債務負担行為の執行に関すること。

(4) 補助金の交付決定に関すること。

(5) 予算に関係ある条例,規則,訓令,告示,要綱等の制定又は改廃に関すること。

(6) 負担付き寄附又は贈与を受けること。

(7) 権利の放棄に関すること。

(8) その他町財政に関する重要なこと。

(支出負担行為の変更等)

第63条 第58条(第1項ただし書の規定を除く。)から前条までの規定は,支出負担行為(第58条第1項ただし書の規定に係るものを除く。第3項において同じ。)の金額を増額変更する場合について準用する。この場合においては,当該増額分に係る新たな変更支出負担行為書又は事務起案用紙を起票してこれを決議しなければならない。

3 支出負担行為の金額の変更は,変更支出負担行為書により整理するものとする。

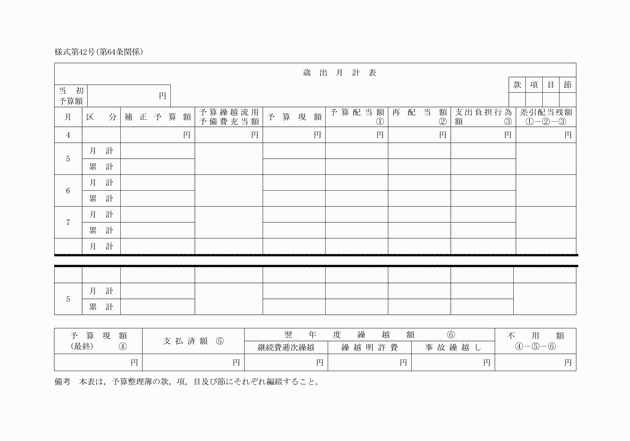

(歳出予算整理)

第64条 各課等の長は,その所掌に係る歳出予算について,支出負担行為の決議又はその変更等があったときは,歳出予算を整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出負担行為書(控)

(3) 支出命令書(控)

(4) 支出負担行為兼支出命令書(控)

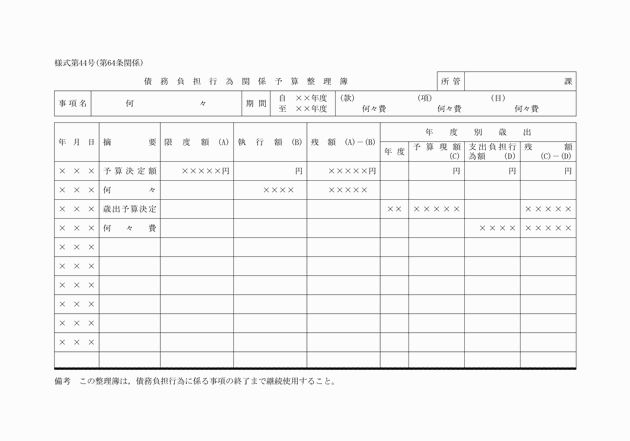

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

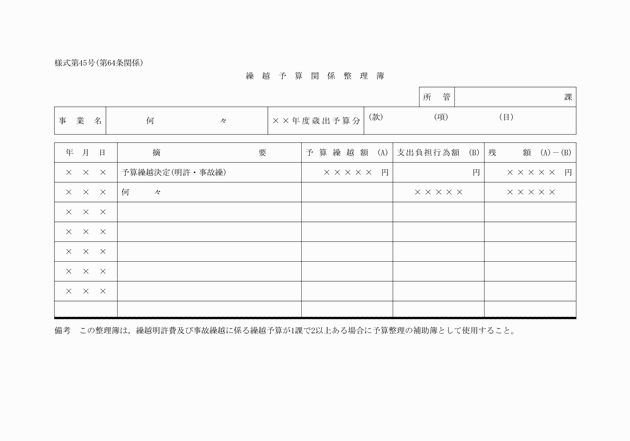

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿

第2節 支出命令

(支出命令)

第65条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は,予算執行者が支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し,関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。ただし,公共料金の額等の情報を支払の期日前に確認できるサービス(以下「公共料金明細事前通知サービス」という。)に基づく支出命令(支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書による決議を含む。)は,予算執行者に代わり,会計管理者が一括してこれを行うことができる。

2 予算執行者は,支出命令をしようとするときは,法令,契約その他の関係書類に基づいて,次の各号に掲げる事項を調査し,その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し,時効は成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 会計年度所属に誤りはないか。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

3 予算執行者は,支払期日の定められている支出にあっては,当該支出に関する決議票を,当該支払期日の3日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし,これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあってはこの限りでない。

4 予算執行者は,第1項の場合において,同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは,債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

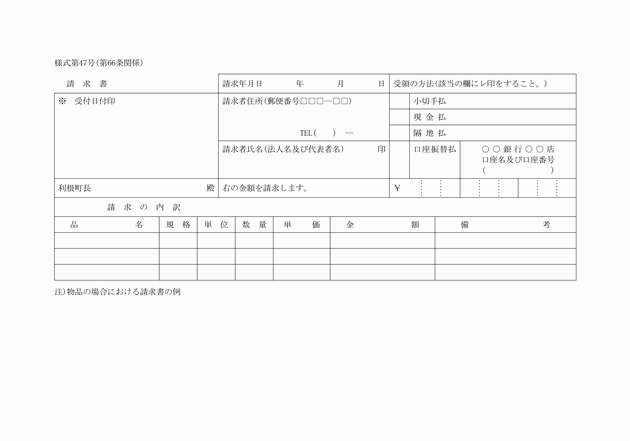

第66条 支出命令は,債権者からの請求書の提出をまってこれをしなければならない。

2 前項の請求書又は支出票には,請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり,債権者の住所及び氏名の記載があるもの(債権者が法人又は団体である場合にあっては,その名称及び所在地並びに代表者の地位及び氏名の記載があるもの)がなければならない。この場合において,請求書が代表又は代理人名義のものであるときは,その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は,前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは,その資格権限を証する書類を徴して,これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは,第1項の請求書又は支出票には,委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については,第1項の請求書又は支出票には,その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金その他給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 公共料金明細事前通知サービスを受けて支払う経費

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に定めるもののほか,町が申告納付する経費,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか,法令の規定により控除すべきもの

第3節 支払の方法

(1) 支出負担行為が,法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者,金額,所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し,時効が成立していないこと。

(8) 前金払又は部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令,契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は,支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは,予算執行者に対し,第59条第1項に規定する帳票類のほか当該支出負担行為に係る書類の提出を求め,又は実地にこれを確認することができる。

(支払の方法)

第69条 会計管理者は,前条第1項の規定により支出の決定をしたときは,公金振替に係るものを除き,指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し,又は指定金融機関に通知して,債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第70条 会計管理者は,小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは,当該債権者を受取人とする小切手を振り出し,当該小切手を債務権者に交付するとともに,領収書を徴さなければならない。

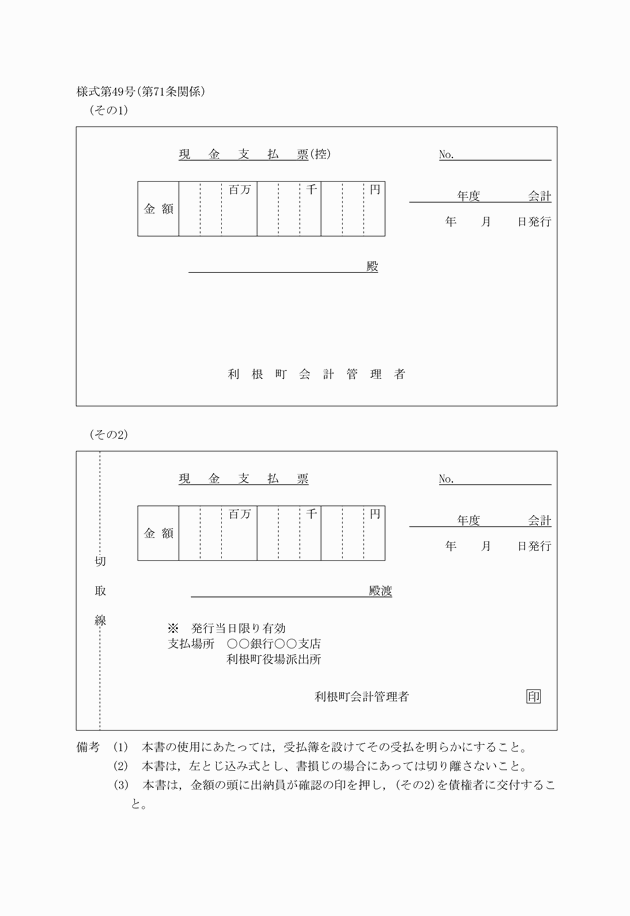

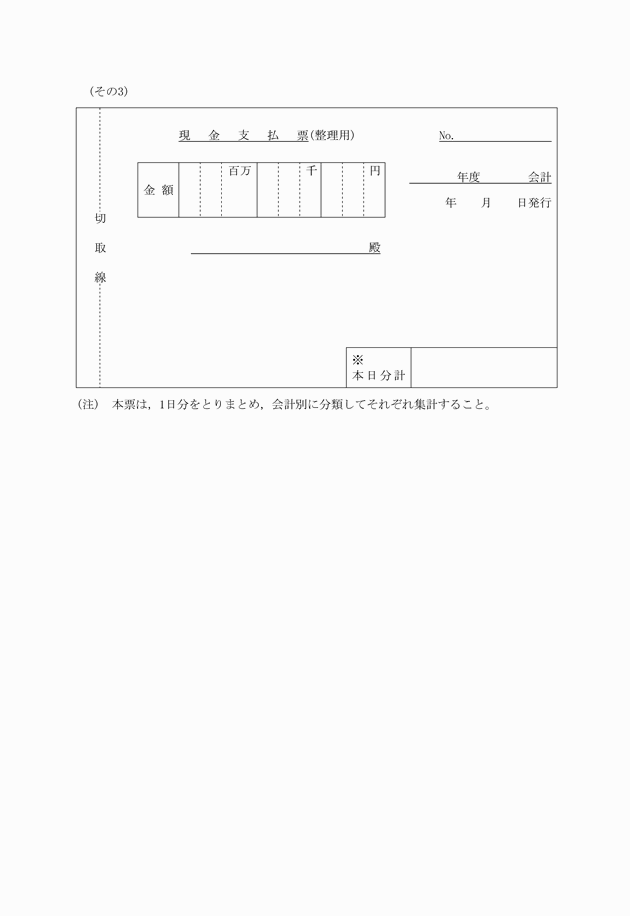

(現金払)

第71条 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,自ら現金で支払をしようとするときは,自己を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「現金払」の印を押し,指定金融機関から資金を引き出したうえ,現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし,小口の支払の限度額は,1件10万円とする。

2 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,指定金融機関に現金で支払をさせようとするときは,債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票を交付し,領収書を徴さなければならない。この場合において,現金支払票の有効期間は,発行日における当該指定金融機関の営業時限までとする。

3 会計管理者は,前項の規定により指定金融機関に現金払をさせたときは,会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「現金払」の印を押し,指定金融機関に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず,町職員の給与の支払に関しては,別に定めるところによる。

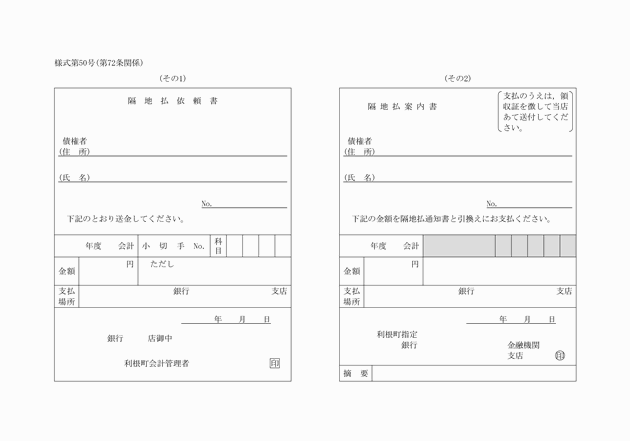

(隔地払)

第72条 会計管理者は,令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは,支払場所を指定し,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「隔地払」の印を押し隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴し,隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の場合において,指定金融機関と内国為替取引のある金融機関のうち債権者のために最も便利であると認めるものを支払場所として指定することができる。

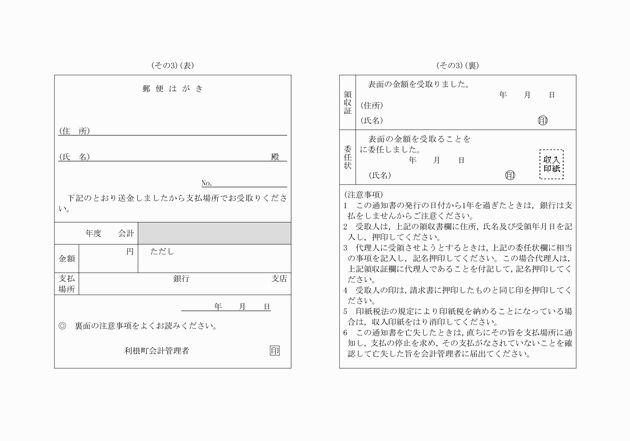

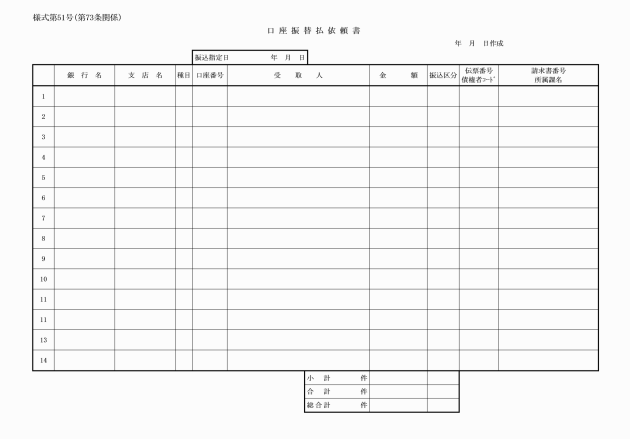

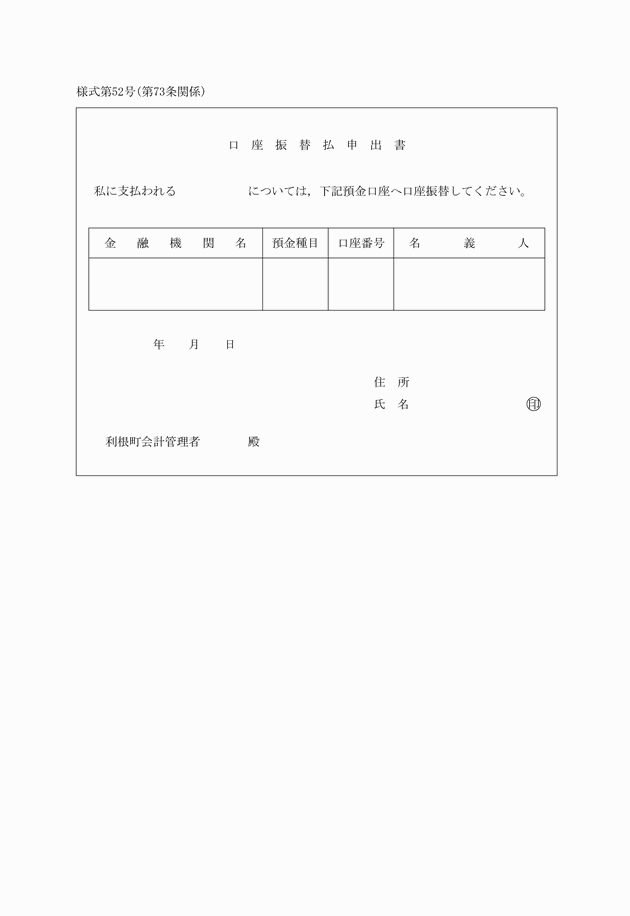

(口座振替払)

第73条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は,指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は,指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは,指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「口座振替払」の印を押し,口座振替依頼書を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。ただし,口座振替払をする場合において,債権者が発行する納付書,払込書その他これらに類する書類を添えてするときは,当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して,口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は,口座振替払申出書により,又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(口座自動振替払)

第73条の2 前条の規定にかかわらず,会計管理者は,公共料金明細事前通知サービスを受けて支払う経費の支払については,口座振替の方法による支払のほか,口座自動振替払(債権者が指定した日に,町の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えて支払うことをいう。)により支払うことができる。

(支払の通知)

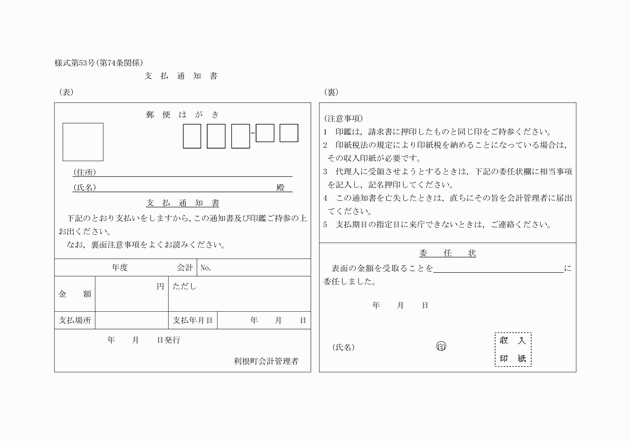

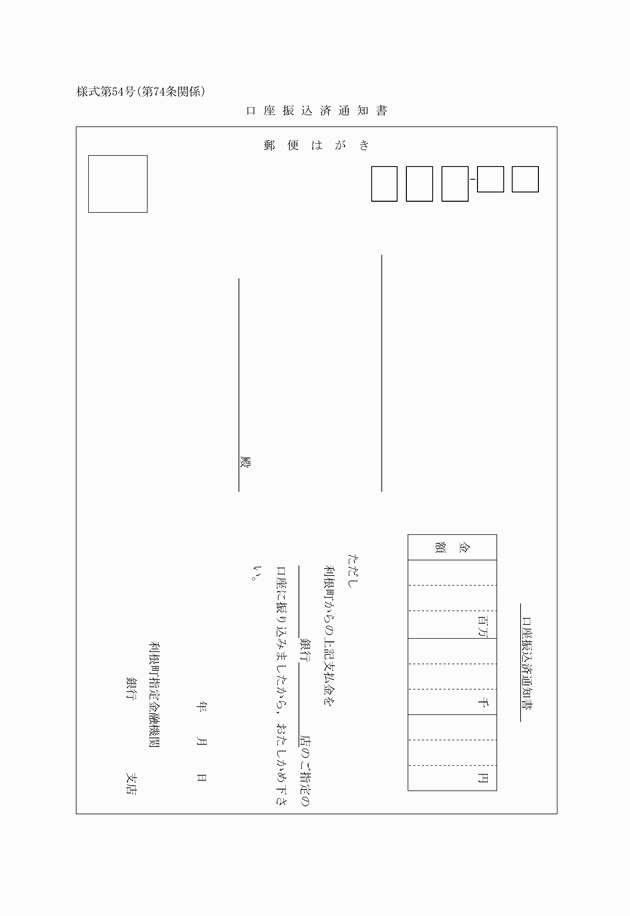

第74条 会計管理者は,支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは,支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,口座振替の方法により支払をしたときは,第181条第2項の規定により,指定金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,第73条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては,支払通知書又は口座振込済通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

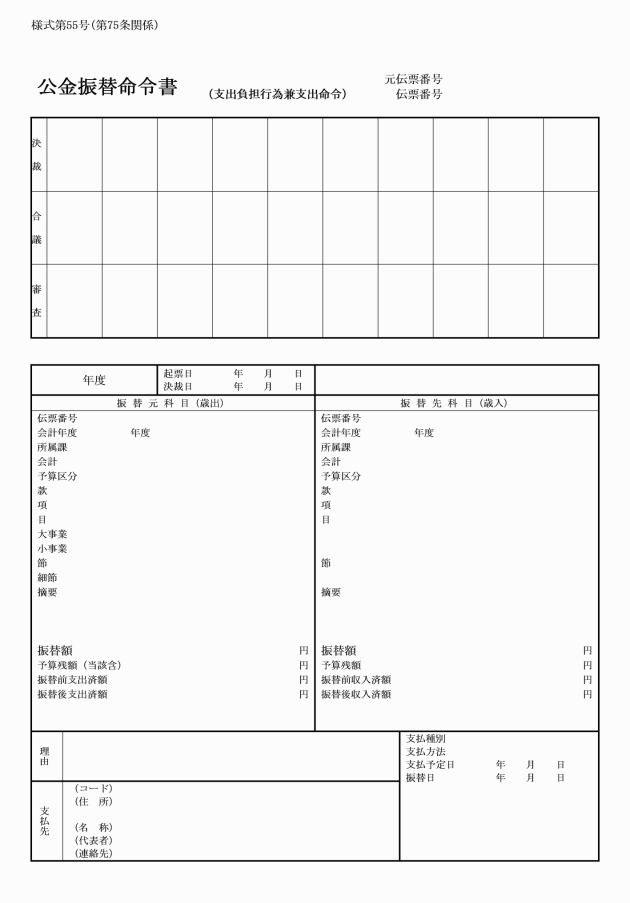

第75条 会計管理者は,次の各号に掲げる支出については,公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は,前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは,当該支出命令に関する支出票の表面余白に「公金振替」の表示をし,かつ,当該振り替えを受ける会計,年度及び科目(繰上充用金にあっては,会計及び年度)を附記しなければならない。

3 会計管理者は,公金振替払をしようとするときは,公金振替命令書及び公金振替済通知書を作成し,指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は,次の各号に掲げる場合においては,公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費,事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

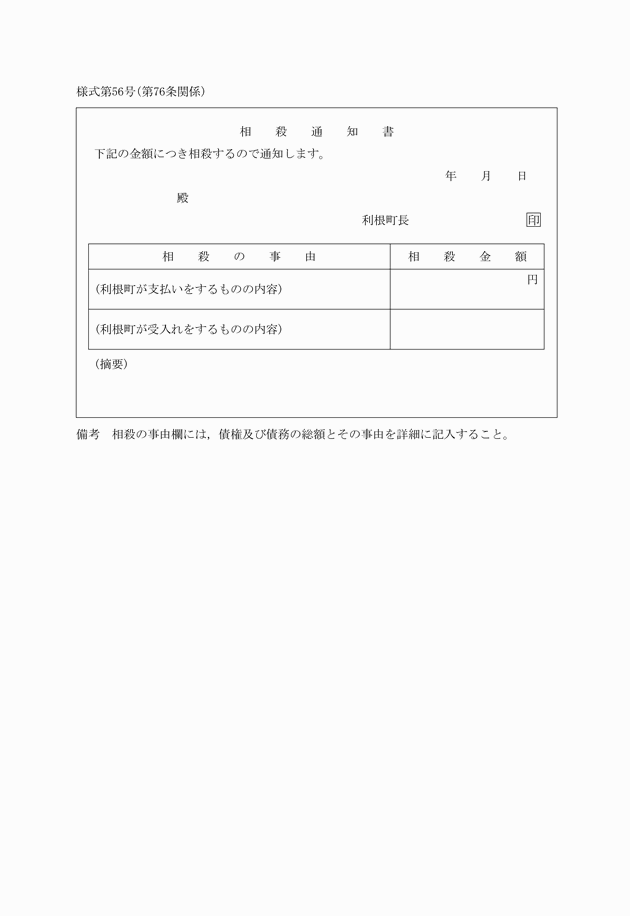

(相殺)

第76条 予算執行者は,町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは,相殺通知書を作成し,これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により,町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは,町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し,町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは,町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には,その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第77条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人,参考人,立会人,講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁賞

(2) 式典,体育祭,講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を要する経費

(3) 選挙執行に要する経費のうち,投票所,開票所及び選挙会場において直接支払を要する経費

(4) 即時支払をしなければ購入し,又は契約し難い土地又は物件の購入費

(5) 自動車駐車場使用料及び有料道路通行料

(6) 自動車重量税印紙及び自動車登録印紙の購入に要する経費

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めた経費

(資金前渡職員)

第78条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は,各課等の長とする。

2 予算執行者は,特別の事情により,前項に規定する資金前渡職員により難いときは,他の職員を資金前渡職員に指定することができる。

3 予算執行者は,前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは,あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(前渡資金の限度)

第79条 資金の前渡をすることのできる額の限度は,次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額

2 資金前渡は,当該資金の精算をした後でなければ,同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし,特別の事情がある場合で,前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは,この限りでない。

(資金前渡の手続)

第80条 予算執行者は,資金前渡の方法により支出しようとするときは,その経費の算出の基礎を明らかにし,資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第81条 資金前渡職員は交付された前渡資金を,その支払が終わるまでの間,銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため10万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は,前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れるつど,その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(1) 請求が正当であるか。

(2) 資金前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は,前渡資金の支払をしたときは,領収書を徴さなければならない。ただし,領収書を徴することができないものにあっては,支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

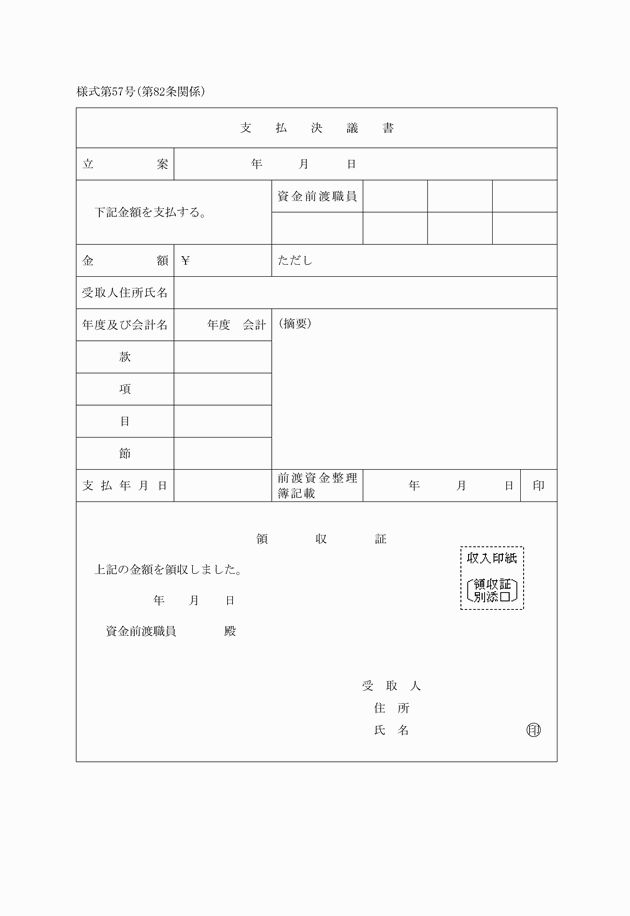

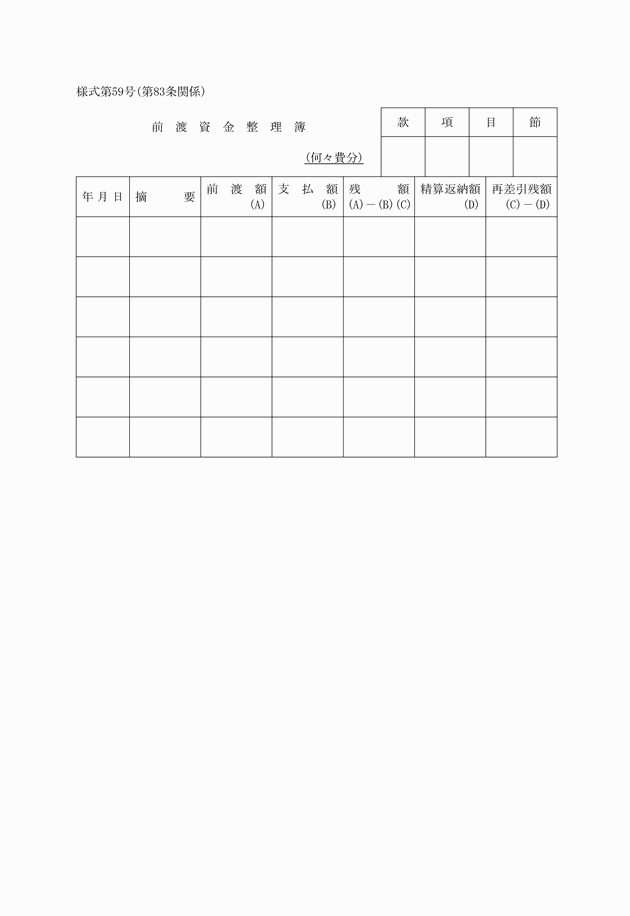

第83条 資金前渡職員は前渡資金整理簿を備え,その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし,次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか,直ちに支払う経費

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終った日から5日以内

(概算払)

第85条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(6) 委託料

(7) 旅費についての概算払は,1旅行が引き続き2日以上にわたる場合にこれを行うものとする。

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置に要する費用

2 予算執行者は,概算払をした経費の金額が確定したときは速やかに,当該概算払いを受けた者に概算払精算報告書により報告させなければならない。この場合において,精算残額があるときは,直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第86条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料,保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は,官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き,契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は,同条に規定する保証事業会社が交付する前金払保証書を町に寄託しなければならない。

第87条 削除

(繰替払の通知及び整理)

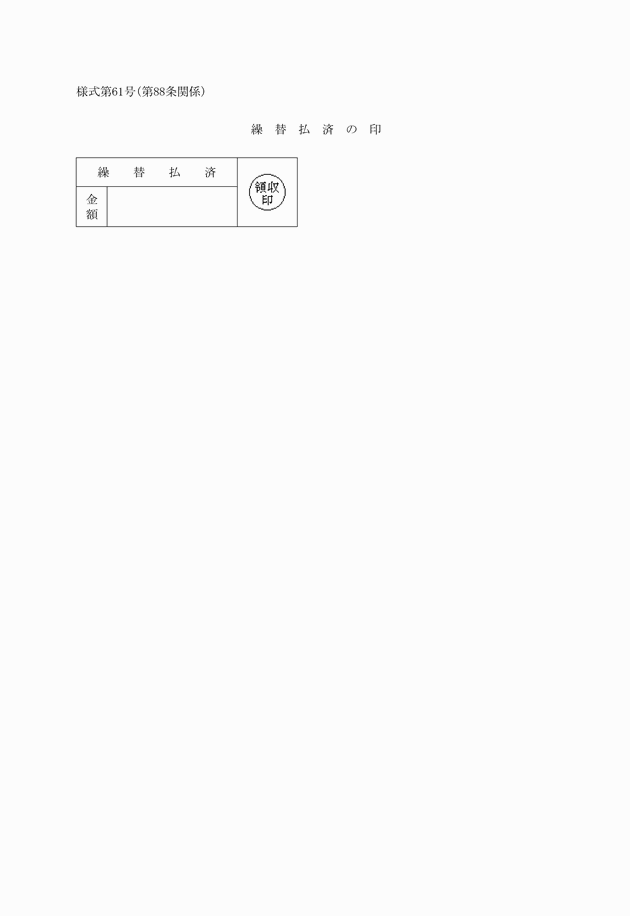

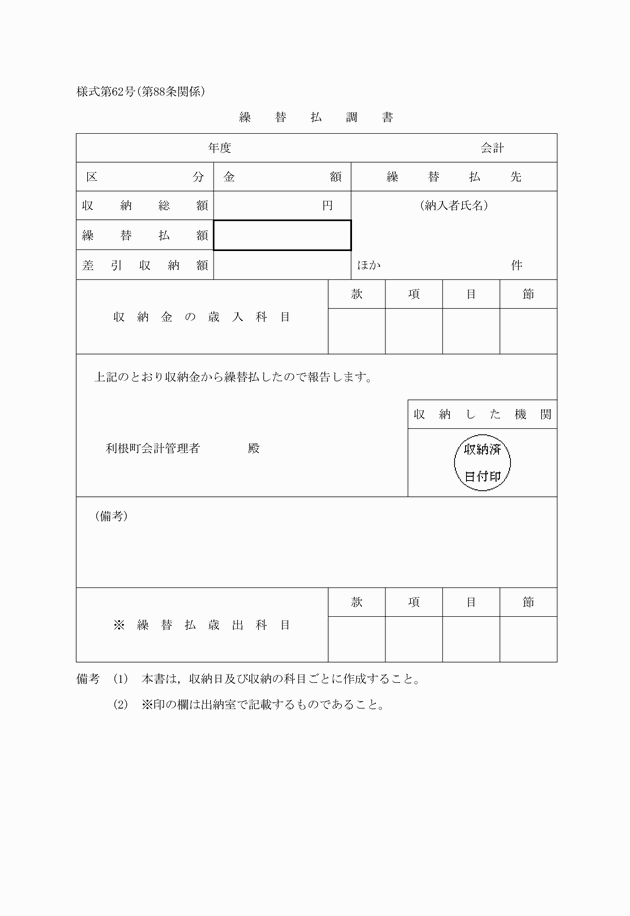

第88条 歳入徴収者は,会計管理者,収納出納員又は指定金融機関に繰替払をさせようとするときは,繰替払の方法により支払う経費の内容,金額,繰り替えて使用する収入金の予算科目等を,あらかじめ会計管理者及び指定金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は,前項の規定により繰替払をしたときは,その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか,納入通知書等の各片に繰替払済の印を押して繰替払額を注記するとともに,当該納入通知書等に係る納付済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者又は出納員は,前項の規定により繰替払をしたときは,繰替払調書を作成しなければならない。

5 予算執行者は,前項の規定により繰替払調書を受けたときは,当該繰り替えて使用した金額を歳出として,直ちに支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し,会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第89条 予算執行者は,過年度支出に係る支出を決定したときは,あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第90条 各課等の長は,令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは,会計管理者と協議し,当該委託する事務の内容,条件,委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して町長の決裁を受け,委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 各課等の長は,前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して町長の決裁を受け,契約書をとりかわすとともに,当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

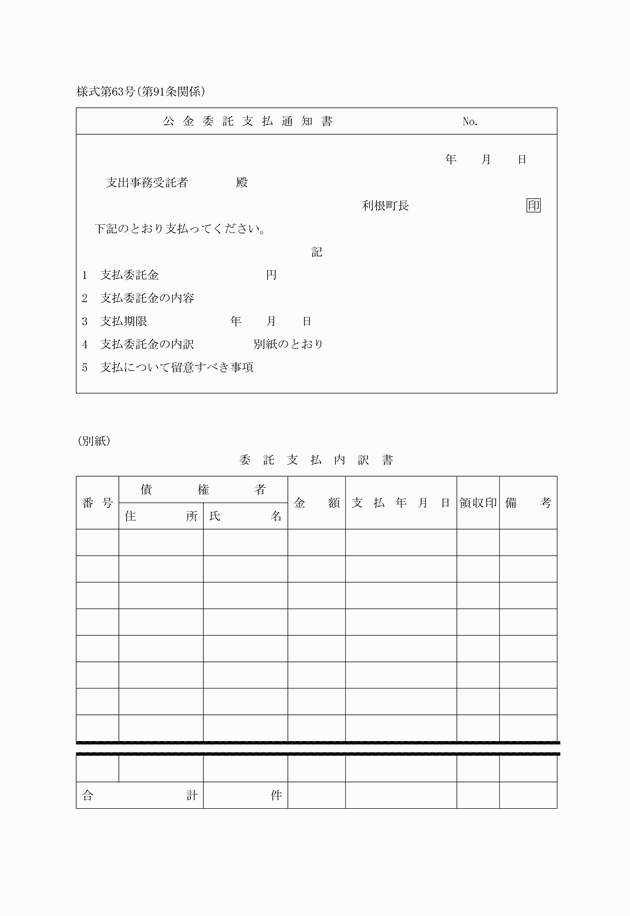

第91条 予算執行者は,委託して支出をさせる経費があるときは,支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し,これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による支出命令を受けたときは,支出事務受託者ごとに小切手を振り出し,その表面余白に「公金委託支払」の印を押し,公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

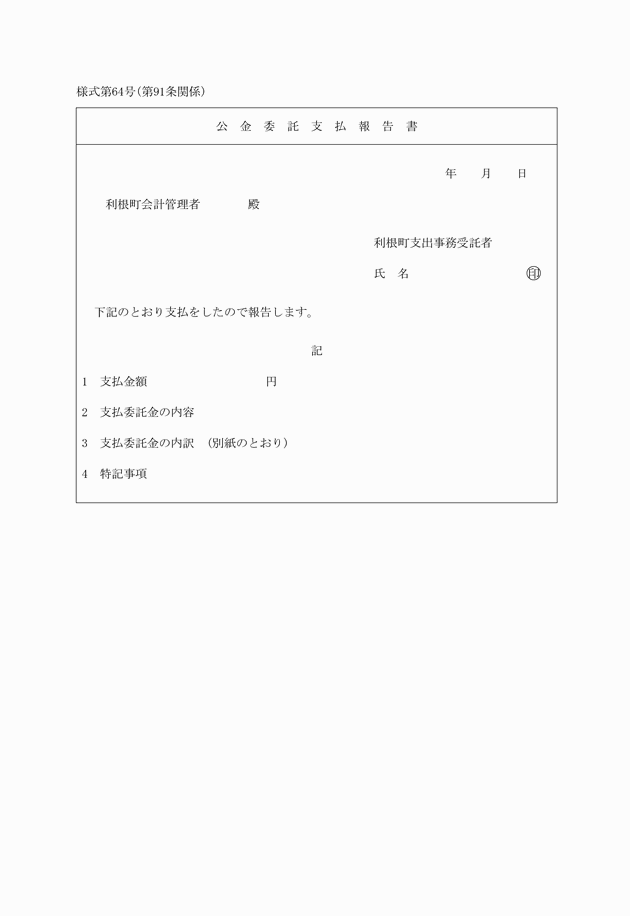

3 支出事務受託者は,前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは,速やかに公金委託支払報告書を作成し,会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は,前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは,直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第92条 小切手は,支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に基づかなければ,これを振り出すことができない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 第41条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第97条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第196条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第196条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第22条第3項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

(小切手の記載)

第93条 小切手に表示する券面金額は,アラビア数字を用い,印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は,小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において,廃棄する小切手に記載した振出番号は,欠番としなければならない。

3 小切手は,記名式持参人払とする。ただし,次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には,線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 令第161条の規定により資金の前渡しを受ける者

(3) 官公署

(4) 指定金融機関

(5) 令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか,会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは,その日付を記載し,専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は,これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分を複線で抹消し,その上部に正書し,かつ,訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して,専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の作成)

第94条 小切手の記載及び押印は,会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし,必要があるときは会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第95条 小切手の交付は,会計管理者が自らしなければならない。ただし,必要に応じて会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ,これを交付してはならない。

3 小切手は,当該小切手の受取人に交付するときでなければ,これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は,毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し,それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第96条 会計管理者は,小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても,次条に規定する場合を除くほか,当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第97条 会計管理者は,次の各号に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは,当該請求者に小切手償還請求書を提出させ,当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ,償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による権利を主張する者

3 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは,「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し,領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであって,当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても,また同様とする。

4 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは,小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し,改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は,前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは,直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

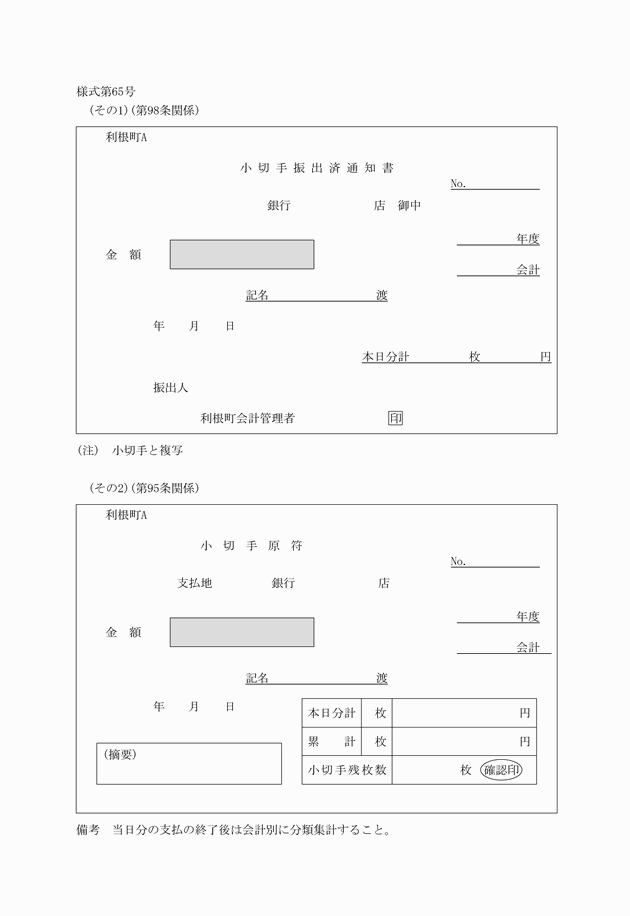

(小切手の振出済通知書)

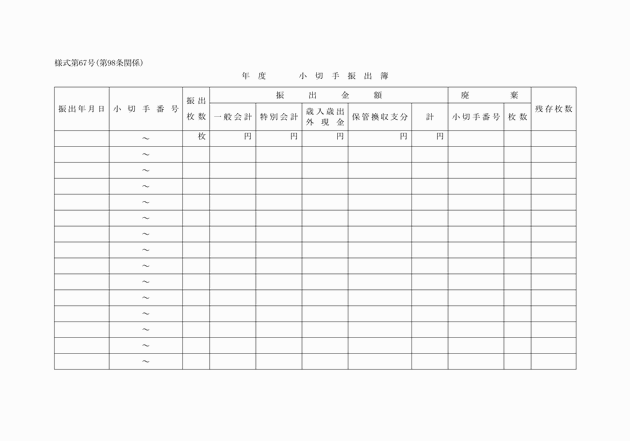

第98条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は,小切手振出簿を備え,所定の事項を記載するとともに,小切手の振出枚数及び金額,小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第99条 会計管理者は,小切手用紙を亡失したときは,直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第100条 会計管理者は,交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは,直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第101条 書損じ等により小切手を廃棄するときは,当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は,小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは,受取人から当該小切手を回収し,前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

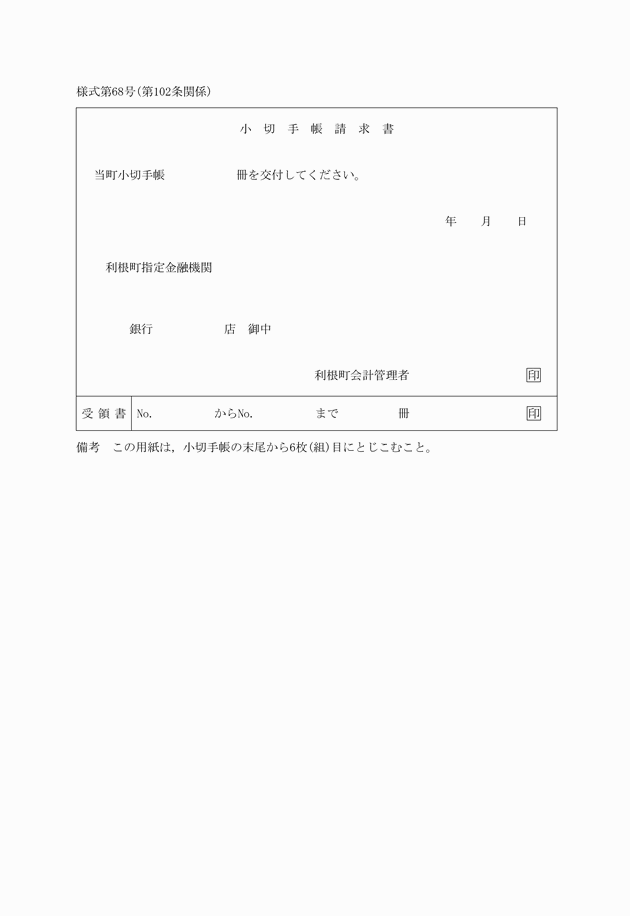

(小切手帳)

第102条 会計管理者は,会計年度(その出納整理期間を含む。)及び会計ごとに小切手帳を別冊とし,常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は,小切手帳の交付を受けようとするときは,小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし,小切手帳の交付を受けたときは,小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第103条 会計管理者は,小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する出納員にこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは,特別の事情がある場合のほか,小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第104条 会計管理者は,使用小切手帳が不用となったときは,当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して,受領書を受け取り,当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに,別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

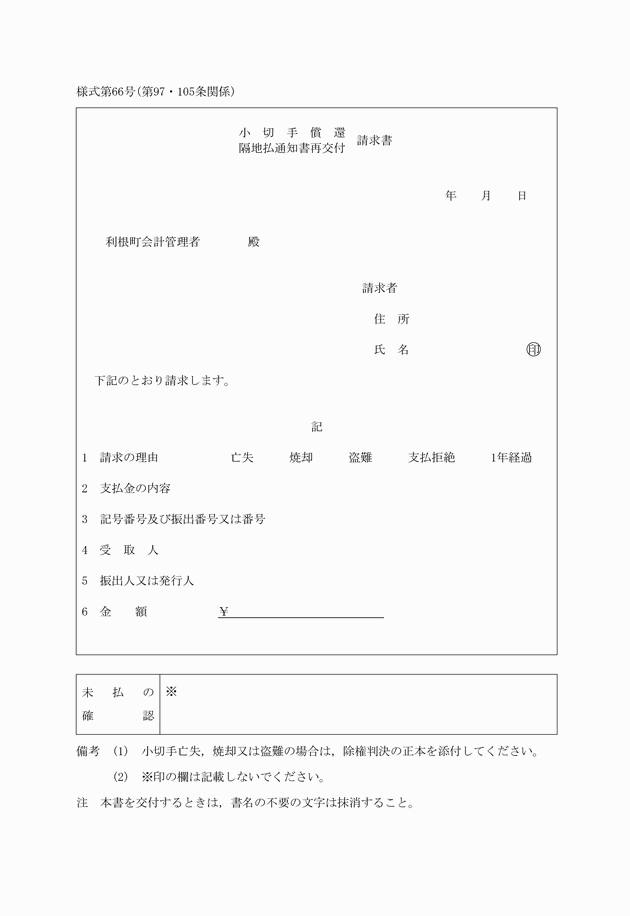

(隔地払通知書の再交付)

第105条 会計管理者は,債権者から,隔地払通知書の亡失,焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは,隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において,支払を拒絶されたものにあっては,当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

第6節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

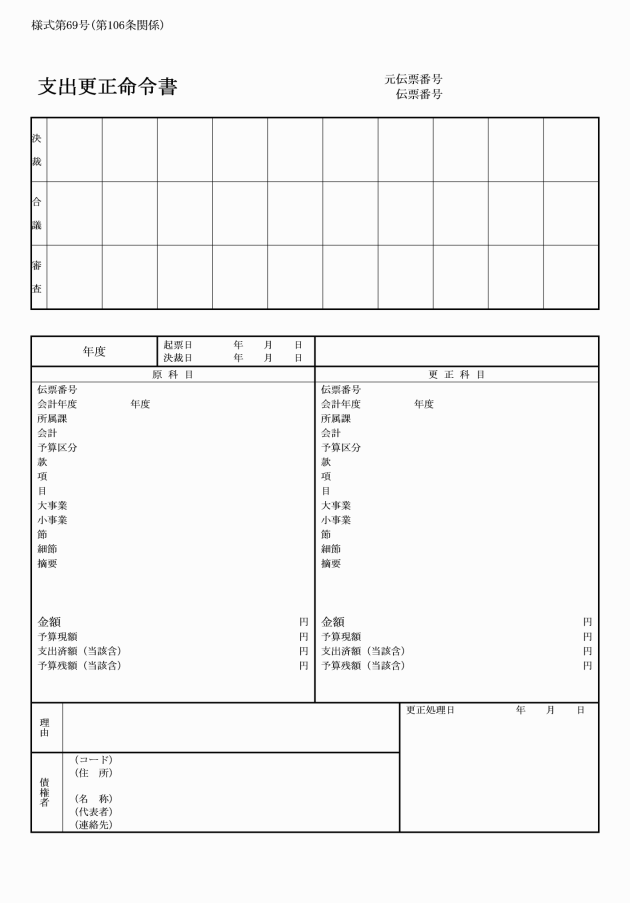

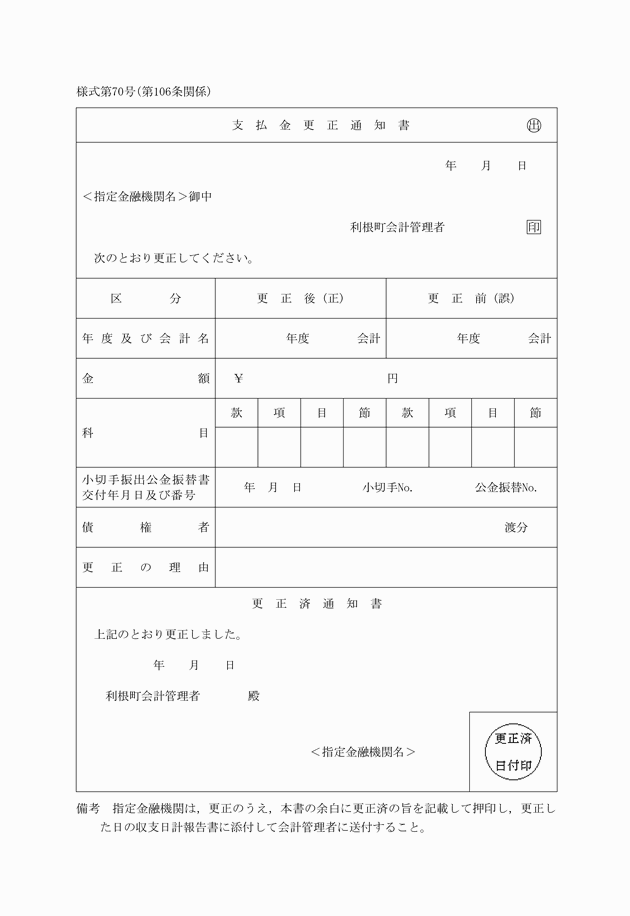

第106条 予算執行者は,支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは,金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に,年度,会計又は科目の訂正にあっては支出更正命令書に,それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する支出命令又は支出更正命令書の送付を受けたとき,若しくは自ら誤りを発見したときは,直ちに関係帳簿等を訂正するとともに,金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において,その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは,支払金更正通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

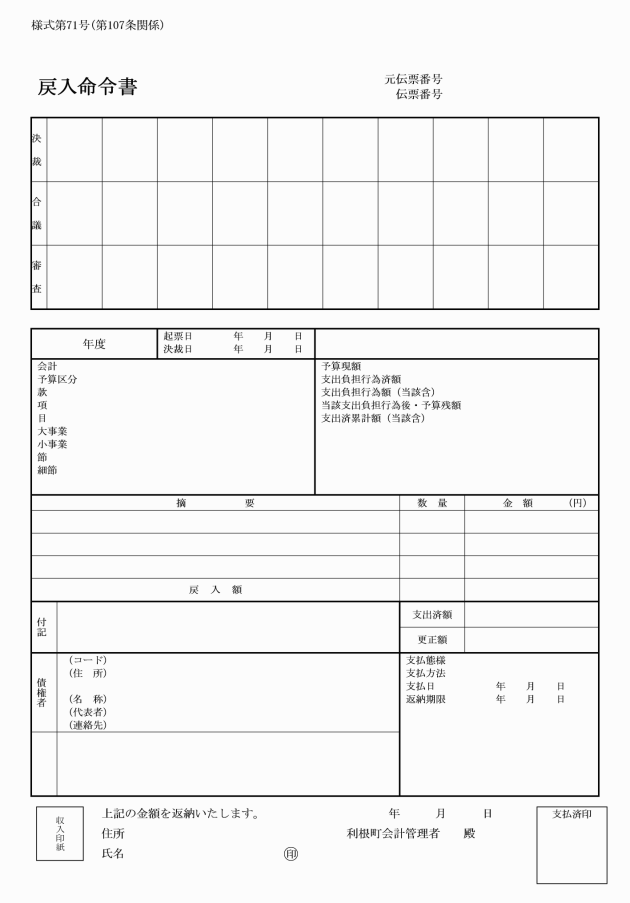

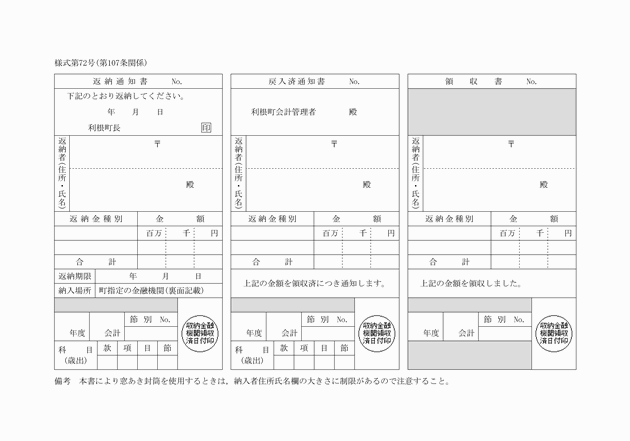

第107条 予算執行者は,令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは,戻入命令書に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し,関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに,速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し,返納通知書により通知しなければならない。

(支出日計表等の作成)

第108条 会計管理者は,その日の支出を終了したときは,支出関係決議票(支出命令書,支出負担行為兼支出命令書,戻入命令書及び支出更正命令書をいう。次条第1項において同じ。)を会計別に集計し,収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

(歳出関係帳簿)

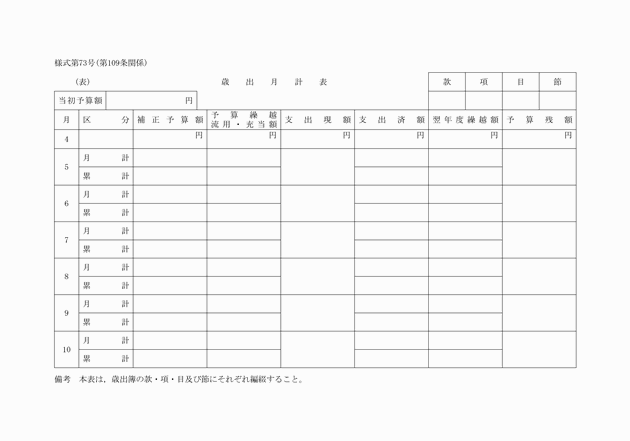

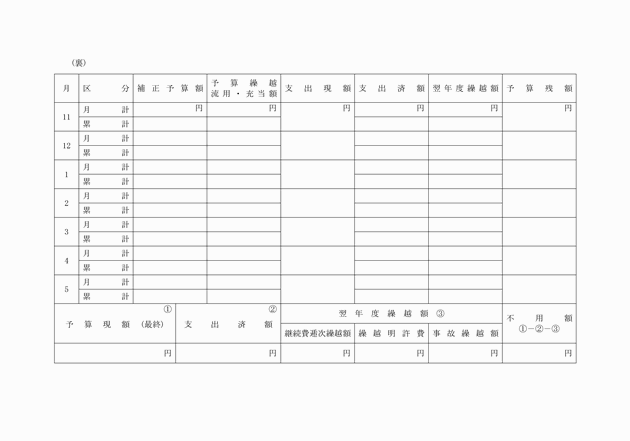

第109条 会計管理者は,次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 支出命令書(歳出簿用)

(3) 支出負担行為兼支出命令書(歳出簿用)

(4) 支出更正命令書(歳出簿用)

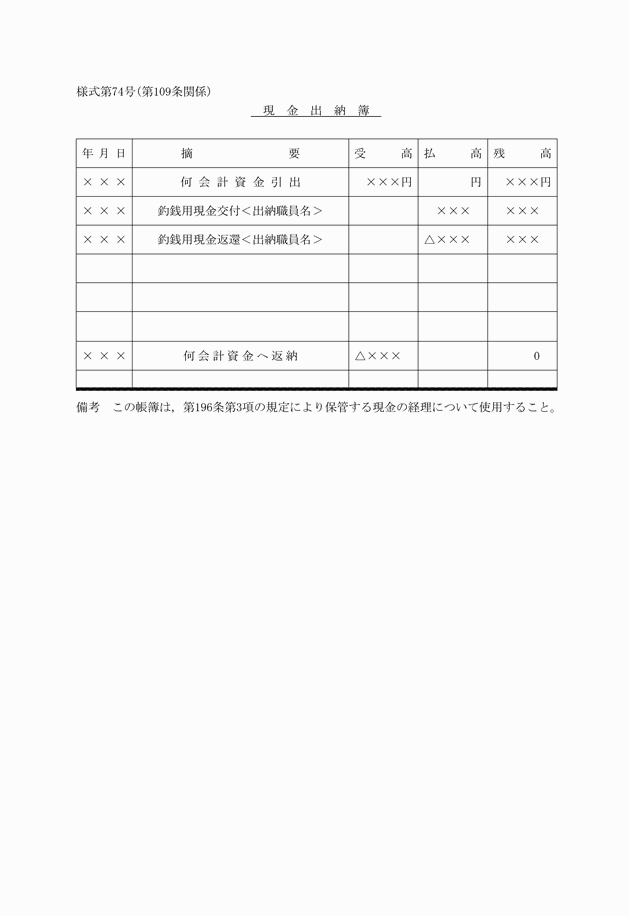

(1) 現金出納簿 第196条第3項の規定により保管する現金の経理

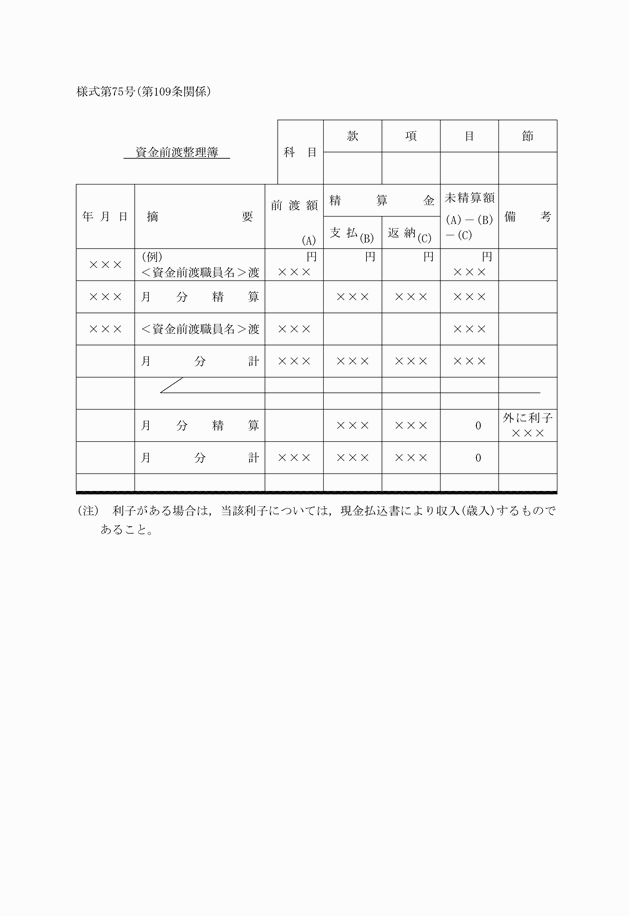

(2) 資金前渡整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理(第83条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては,記載を省略することができる。)

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

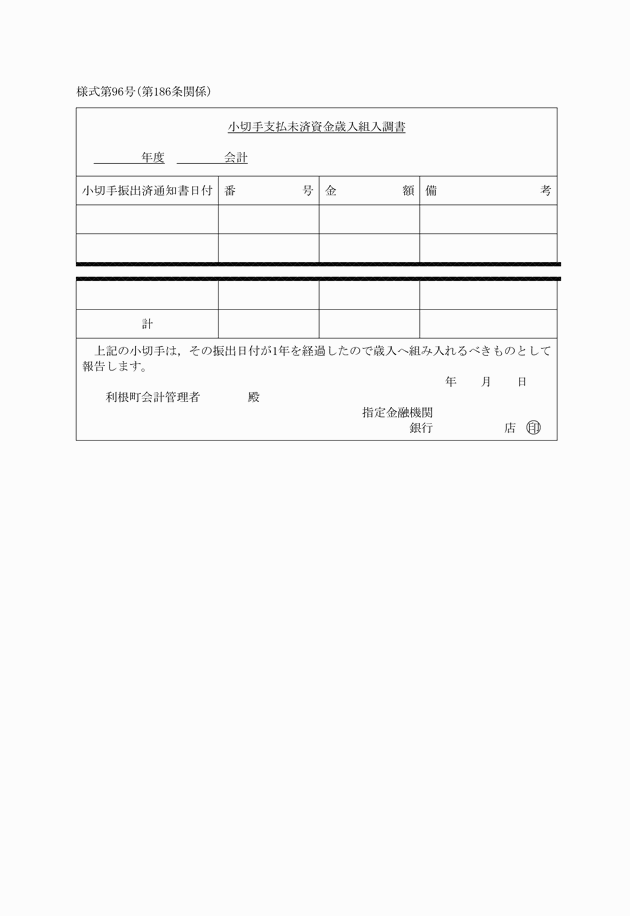

第112条 会計管理者は,第186条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは,これを調査し,正確であると認めるときは,直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに,小切手支払未済資金歳入組入調書を財政課長に回付しなければならない。

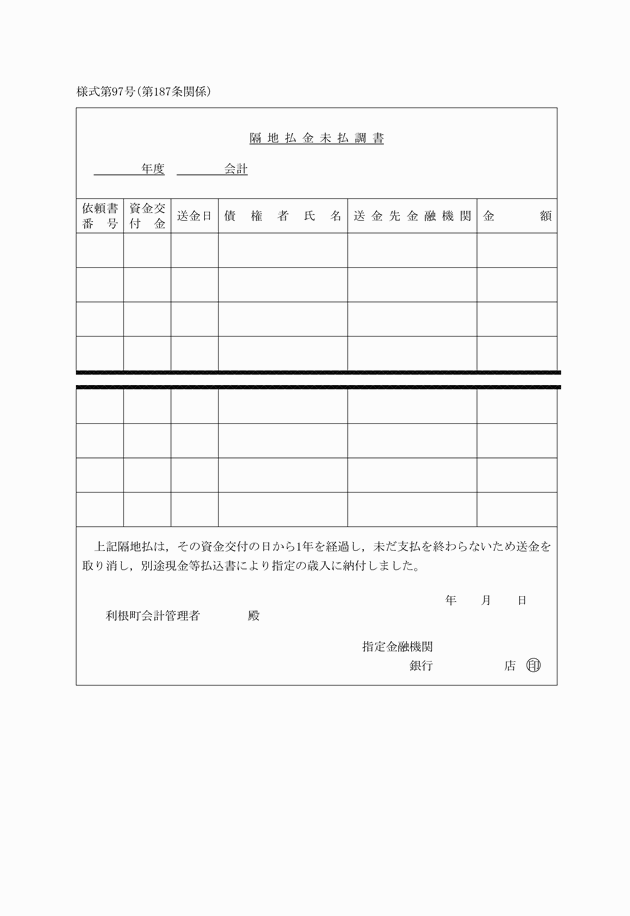

2 会計管理者は,第187条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは,直ちに当該調書を財政課長に回付しなければならない。

第7節 支出証拠書類

(原本による原則)

第113条 支出に係る証拠書は,原本でなければならない。ただし,原本を添付しがたいときは,予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 前項に規定する証拠書は,電子決裁にあっては電磁的記録の証拠書を原本とする。

(支出証拠書)

第114条 支出の証拠書は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為書(証拠書用)

(2) 支出負担行為兼支出命令書(証拠書用)

(3) 支出命令書(証拠書用)

(4) 戻入命令書(証拠書用)及びこれに係る返納済通知書

(5) 支出更正命令書(証拠書用)及びこれに係る支払金更正済通知書

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書及び検査又は検収調書

(8) 領収書又はこれに代わるべき書類

(9) 前各号に定めるもののほか,支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負,物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は,次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 令第167条の9(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により,くじにより落札者を決定した場合は,その経緯を記載した書類

(4) 令第167条の10(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は,その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負,物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第9号に規定する書類は,次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは,当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては,その事由を記載した書類

(3) 令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては,その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は,指令書その他の関係書類とする。

(証拠書の保存等)

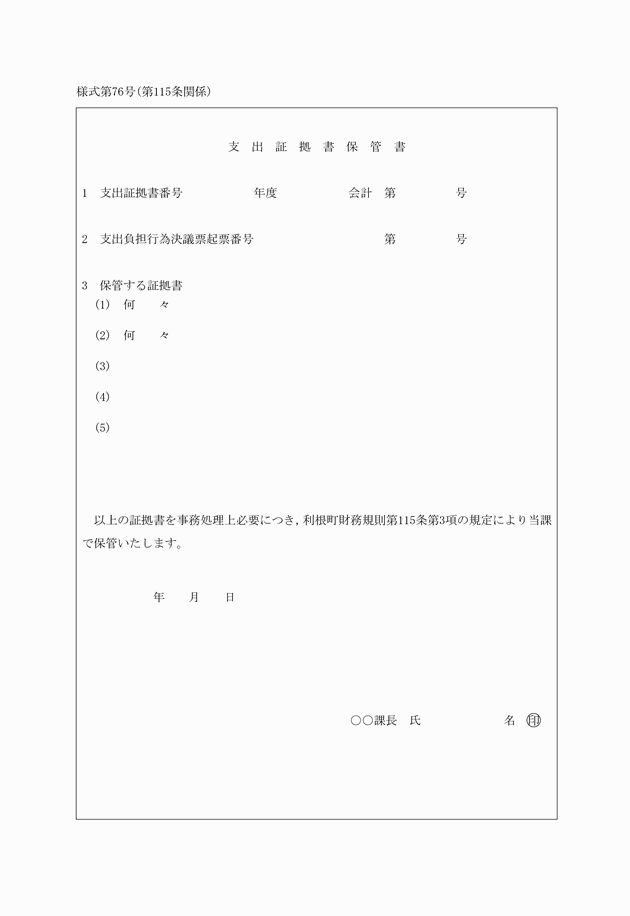

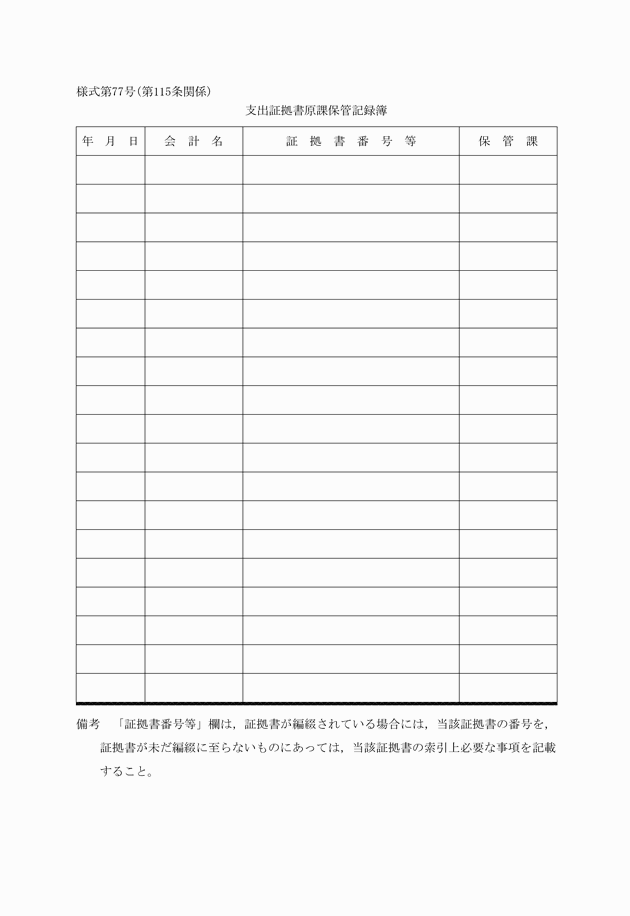

第115条 会計管理者は,その月の支出が終了したときは,当月分の支出証拠書(第3項の規定により各課等の長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し,表紙を付してこれを編綴し,整理保管しなければならない。

2 前項の規定により編綴した支出証書には,会計別に,かつ,1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 各課等の長は,事務上必要があるときは,会計管理者の承認を得て,前条第1項第9号に規定する書類,設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合においては,当該支出負担行為に関する決議票(証拠書用)の写を添えてこれを編綴しておかなければならない。

4 会計管理者は,前項の規定により各課等の長に支出証拠書を保管させるときは,当該各課等の長に支出証拠書保管書を作成させ,これを当該支出負担行為に関する決議票(証拠書用)に添付するとともに支出証拠書原課保管記録簿にこれを記載しなければならない。

6 単価により契約した場合の契約書類は,当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし,その後当該契約に基づいて支出するときは,支出負担行為及び支出命令書に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。

8 会計管理者は,支出をしたときは,その関係伝票に支払年月日,支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第5章 決算

(決算資料)

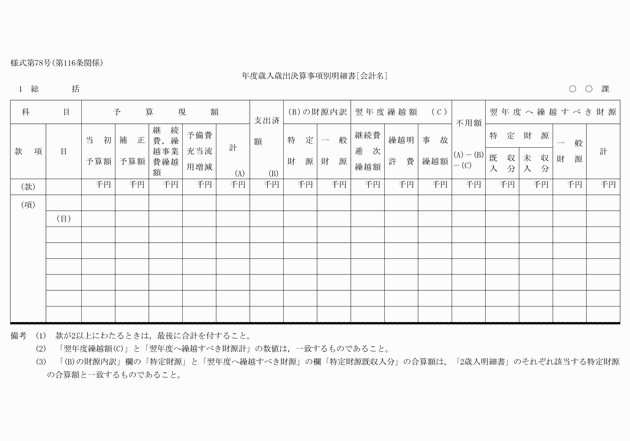

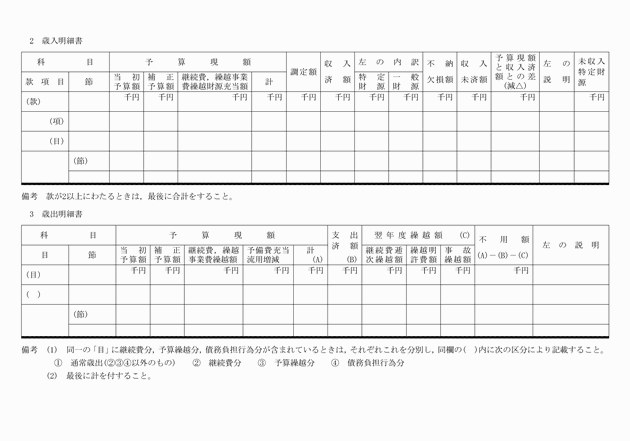

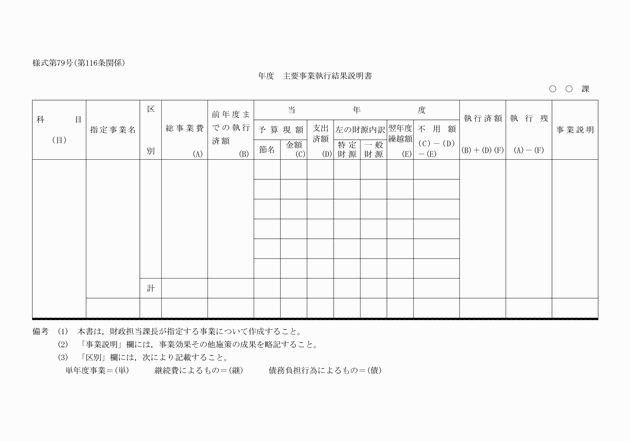

第116条 各課等の長は,毎年度その所掌に係る歳入歳出決算事項明細書を6月20日までに作成し,財政課長に提出しなければならない。

2 各課等の長は,当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果その他予算執行の実績について主要事業執行結果説明書を作成し,別に指示された期日までに財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は,前2項の規定により提出された書類を精査するとともに,法第233条第4項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(決算見込みの調査等)

第117条 財政課長は,当該年度の歳入歳出について決算の見込みを出納整理期間中に調査し,その概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定による調査の結果により,その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは,直ちにこれに係る補正予算案を作成し,町長に提出しなければならない。

3 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は,当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳票の締切等)

第118条 会計管理者は,当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは,歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し,当該帳票等を締め切らなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

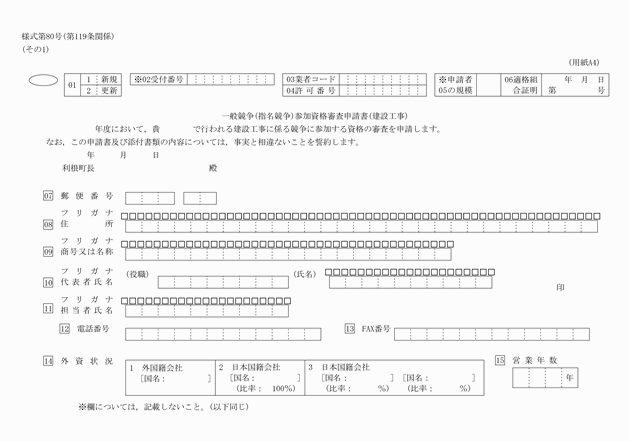

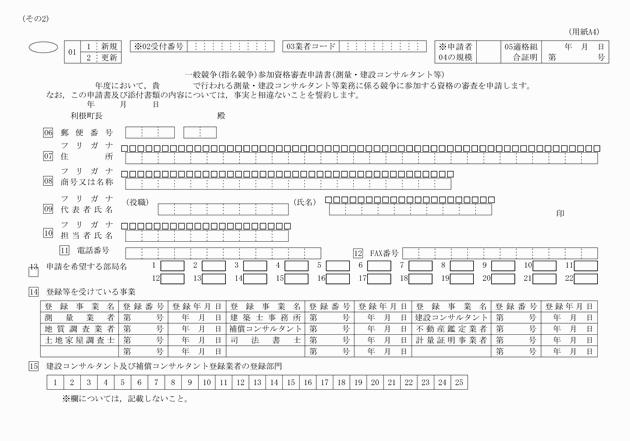

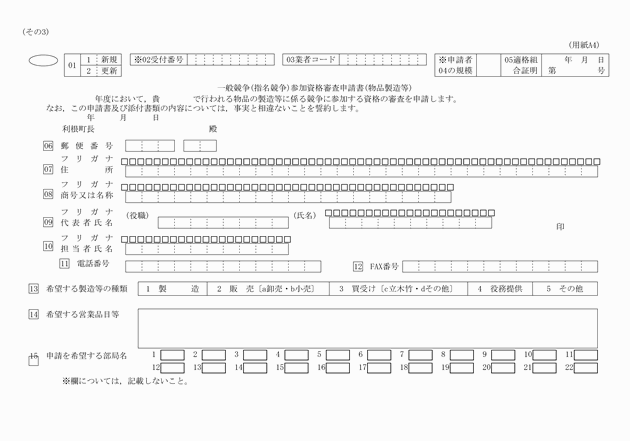

第119条 町長は,一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,定期又は随時に,一般競争入札に参加しようとする者の申請により,当該申請者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 町長は,前項の規定による審査の結果に基づいて,当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第120条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は,令第167条の6第1項の規定による入札の公告をする場合には,法令に規定するものを除くほか,その入札期日の前日から起算して10日前までに利根町公告式条例(昭和55年利根町条例第1号)による掲示その他の方法により行わなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約条項,設計図書等を示す場所及び日時

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 入札の無効

(6) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは,契約の成立に関する事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は,第1項の規定にかかわらず,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金)

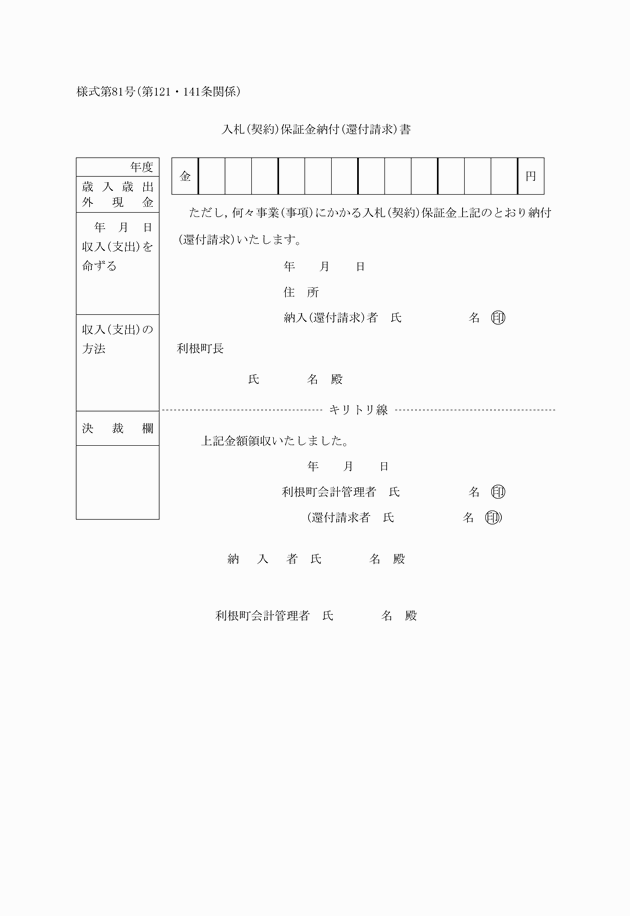

第121条 予算執行者等は,一般競争入札に参加しようとする者にその者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めさせなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に町,国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券,金融債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け,保証又は裏書きをした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

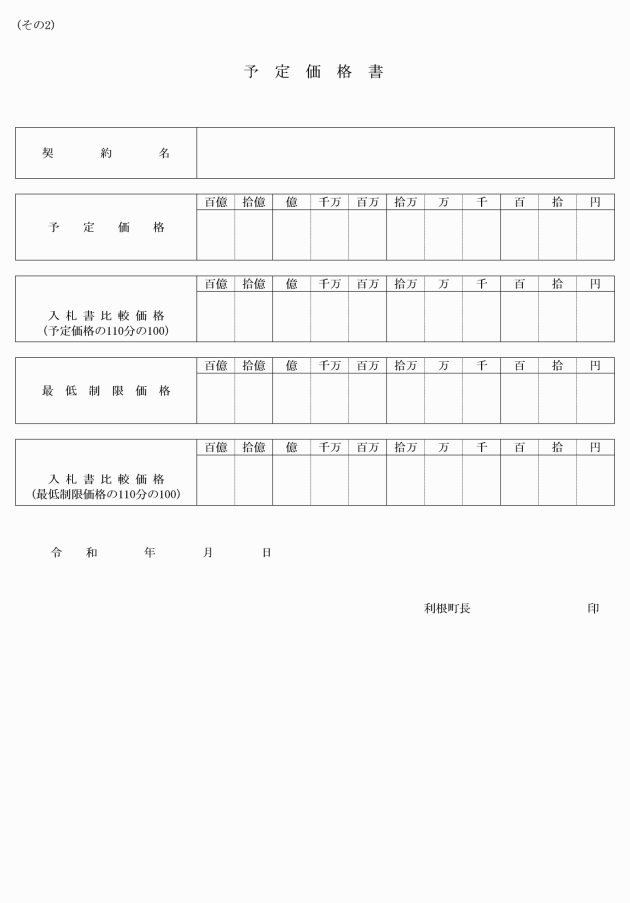

(予定価格)

第122条 予算執行者等は,一般競争入札に付する事項の価格をその事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を記載した書類を密封し,開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う事項に係る契約にあっては,その単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は,当該事業に係る実例価格,需要の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

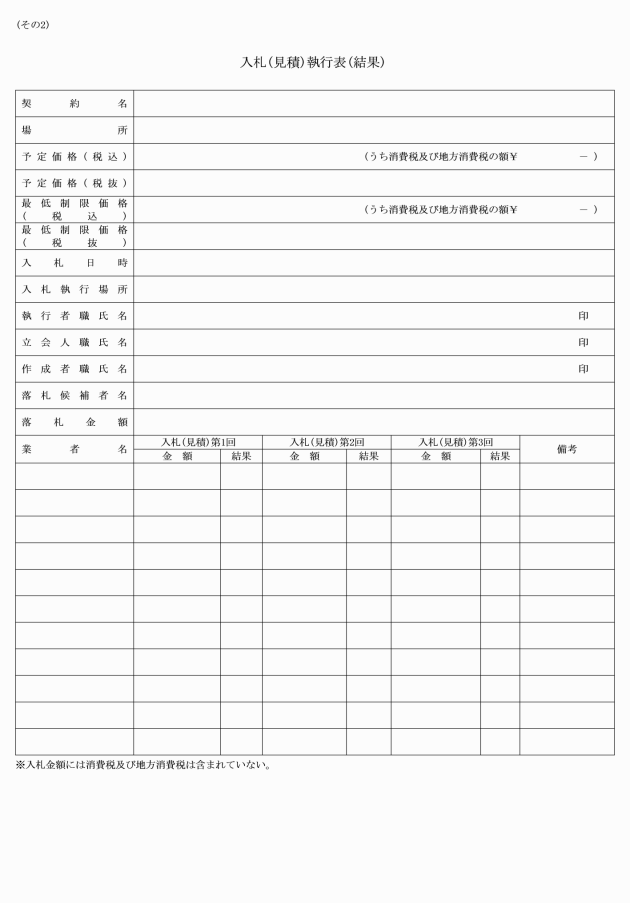

4 予算執行者は,建設工事,業務委託,物品の購入等の入札(見積)が終了したときは,予定価格を入札(見積)執行表(結果)に記録するとともに,遅滞なくこれを公表しなければならない。

(低入札価格調査制度)

第123条 予算執行者は,工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において低入札価格調査制度に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設ける必要があるときは,前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

3 予算執行者は,工事の入札が終了したときは,調査基準価格を入札執行表(結果)に記録するとともに,遅滞なくこれを公表しなければならない。

(入札の方法)

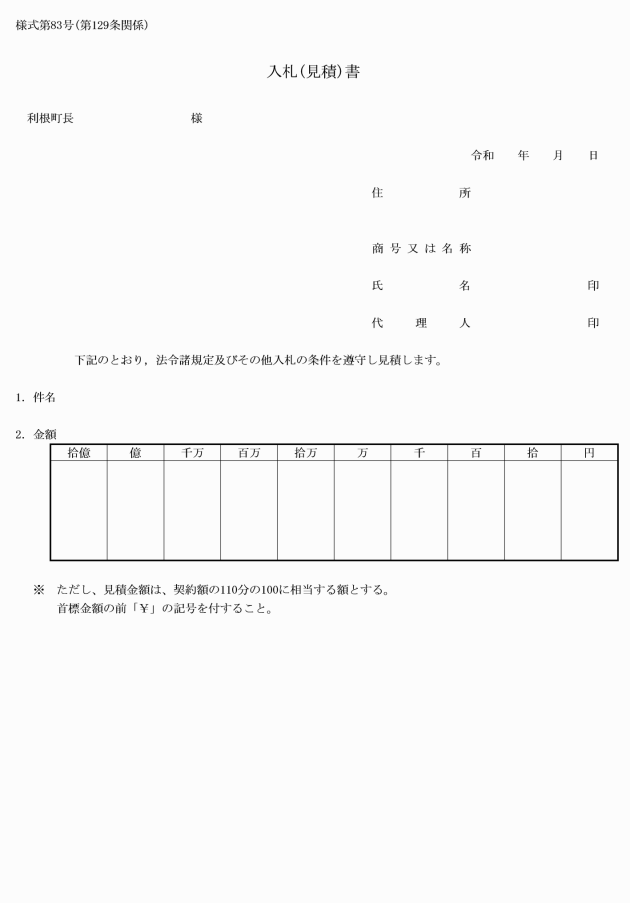

第124条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は,入札書を作成し封書にして入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 前項の入札書の提出は,郵便等により提出することができる。この場合においては,封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便等で差し出す場合にあっては,開札時刻までに到達しなかったものは,当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は,入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は,同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は,同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(無効の入札)

第125条 令第167条の6第2項の規定により無効となる入札は,次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 入札について不正の行為があった場合

(2) 指定の日時までに到達しない場合

(3) 指定の日時に入札保証金を納めない場合

(4) 金額その他必要事項を確認しがたい場合又は記名押印のない場合

(5) 入札書を2通以上提出した場合

(6) 他の代理を兼ね又は2人以上の代理をした場合

(7) 前各号のほか,入札条件に違反した場合

(再度入札)

第126条 予算執行者等は,令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは,当初に入札した入札者のうち,現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは,2回を限度として更に再度の入札をさせるものとする。

(落札者の決定等)

第127条 予算執行者等は,開札の結果,予算価格の制限の範囲内に達したものがあるときは令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き,収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者,支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者等は,落札者を決定したときは,直ちに,その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は,前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第128条 一般競争入札の入札保証金は,入札終了後直ちに入札者に還付しなければならない。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後これを還付し,又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第129条 予算執行者等は,一般競争入札が終了したときは,その経過を入札(見積)執行表(結果)に記録しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第130条 令第167条の11第2項の規定により,町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は,次の各号のいずれにも該当しない者で,かつ,利根町入札参加者の資格等に関する規程(平成6年利根町訓令第3号)により,その定める要件に適合し,指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては,測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条,第3条の2又は第3条の3の規定により1級建築士,2級建築士及び木造建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては,同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

(指名基準)

第131条 予算執行者等は,前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第132条 予算執行者等は,指名競争入札に付そうとするときは,入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。

2 予算執行者等は,令第167条の12第2項の規定により,入札の通知をする場合には,その入札期日の前日から起算して10日前までに行わなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。

第3節 随意契約

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(特定施設等との随意契約に係る手続)

第134条の2 町長は,令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(3) 契約を締結する時期

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

2 町長は,前項の規定により契約を締結したときは,速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 契約金額

(4) 契約を締結した日

(5) 契約の相手方を選定した理由

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

(見積書の徴取)

第135条 予算執行者等は,随意契約をするときは,2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,見積書の徴取を1人とすることができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 1件の予定価格が10万円未満のとき。

(3) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報,収入印紙,郵便切手類,新聞等を購入するとき。

(3) 水道料,電気料,電話料等の役務の提供に係る契約をするとき。

(4) 土地及び建物の購入又は借上げるとき。

(5) 法令に基づき,料金又は価格が定められているとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,見積書を徴する必要がないものと町長が認めたとき。

3 前項第6号の規定により見積書を徴しない場合は,見積書に代え契約の相手方から明細書,価格表示の書類等を徴するようにしなければならない。

4 予算執行者等は,随意契約による場合においては,その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては,その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(予定価格の設定)

第136条 予算執行者等は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ第122条の規定により予定価格を設定しなければならない。

第4節 せり売り

(せり売り)

第137条 契約担当者は,せり売りをしようとするときは,職員を指定し,当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし,特に必要と認めるときは,職員以外の者からせり売り人を選び,職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第138条 予算執行者等は,契約を締結しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の内容及び金額

(2) 契約履行の期限及び場所

(3) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 監督及び検査の要領

(6) 契約履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害賠償金に関する事項

(7) 危険負担及び暇疵担保責任に関する事項

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限の延長に関する事項

(10) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には,工事費等内訳明細書,工程表,図面,設計書及び仕様書の添付がなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

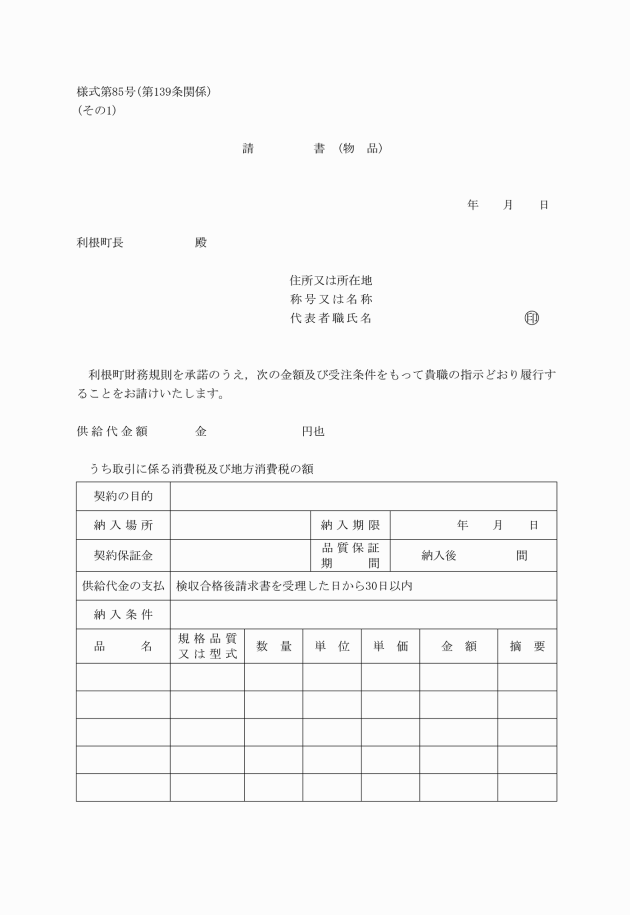

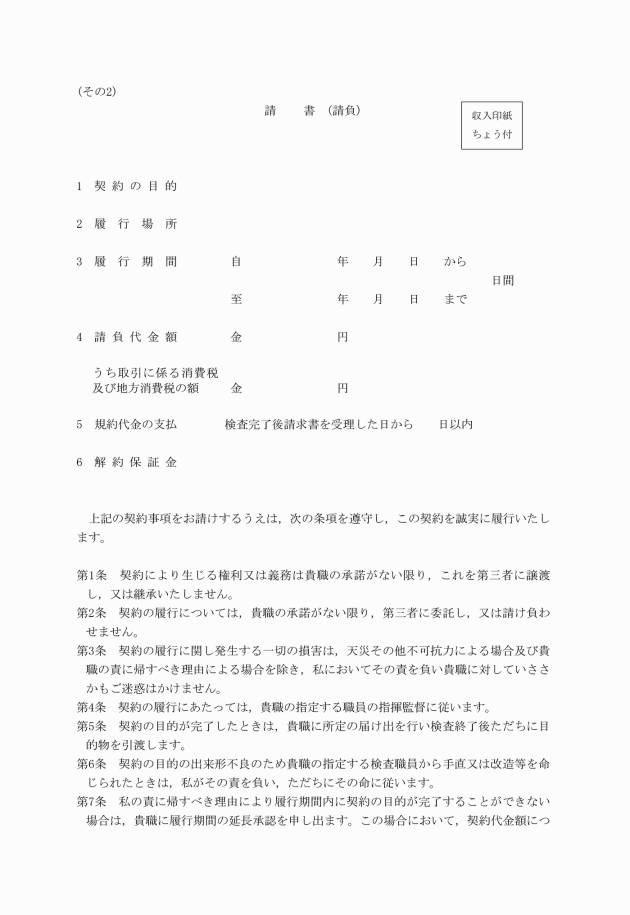

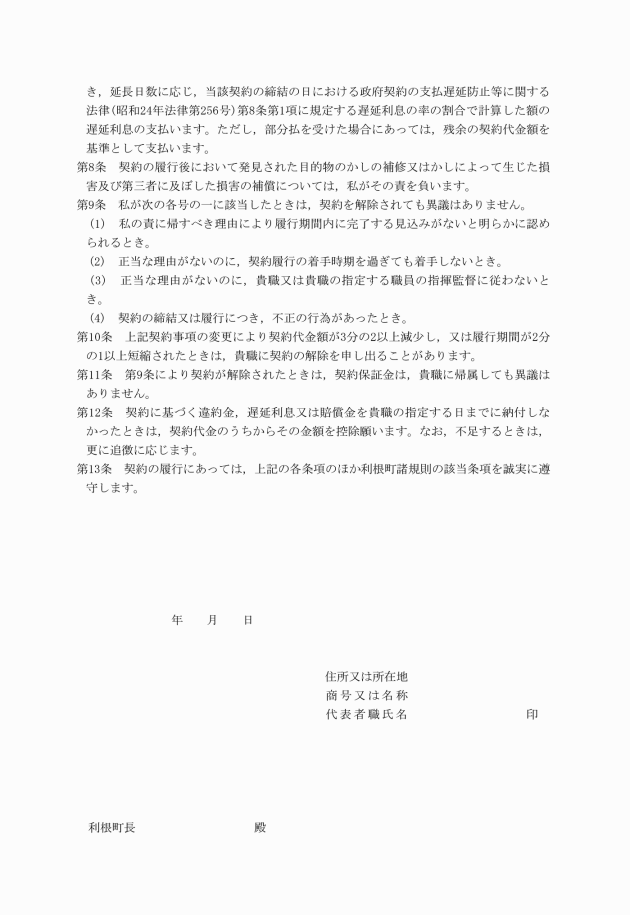

第139条 予算執行者等は,次の各号の一に該当するときは,契約書の作成を省略することができる。

(1) 30万円未満の売買,貸付け,請負その他の契約をするとき。

(2) 不用品を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか,随意契約について,町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 予算執行者等は,前項の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の目的となる給付の内容,履行期限,契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方から徴さなければならない。ただし,町長が特に必要がないと認める場合には,この限りではない。

(仮契約)

第140条 予算執行者等は,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年利根町条例第14号)の規定により,議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは,当該契約の相手方と議会の議決があったときには,当該契約の本契約を締結する旨又は議決があったときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し,相互に交換しなければならない。

2 予算執行者等は,前項の契約について議会の議決があったときは,直ちに当該契約の相手方にその結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第141条 予算執行者等は,契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に,町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2ケ年の間に町,国(公団を含む。)他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約の相手方が法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保を提供したとき。

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において売払代金が即時に収納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 官公署と契約するとき。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券,金融債,公社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行金額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け,保証又は裏書きをした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証金額

3 予算執行者等は,前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは,その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては,その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

第142条 削除

第6節 契約の履行

(履行期限)

第143条 契約の履行期限又は期間の末日が利根町の休日を定める条例(平成元年利根町条例第34号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは,その翌日(休日が連続するときは,最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし,契約に特別の定めがあるときは,この限りではない。

(目的物の引渡し)

第144条 目的物の引渡しは,工事請負の場合にあっては,工事完成検査に合格したとき,物件の購入の場合にあっては,引渡し場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。

2 前項の引渡しは,契約履行期限又は期間内に完了しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第145条 契約者は,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,担保に供し,又は一括して他人に請負わせ,若しくは委任することができない旨を契約で定めなければならない。ただし,あらかじめ,その内容を明らかにして,町長の承認を得たときは,この限りでない。

(名義変更の届出)

第146条 法人又は組合は,契約締結後その代表者に変更があったときは,その名義変更を証明する書類を添えて町長にその旨を届け出なければならない。

(契約の変更)

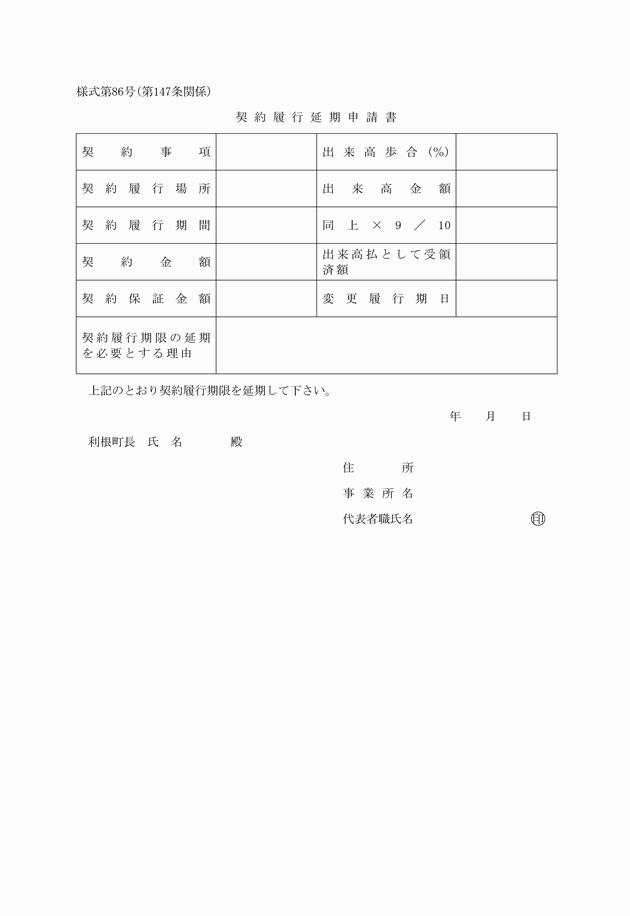

第147条 予算執行者等は,契約締結後において,当該給付の内容を変更,金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは,契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 予算執行者等は,天災その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により,契約の履行期限又は期間の延長をしたい旨の申出があったときはその内容を調査し,適当と認めるときは,その変更を認めることができる。

(履行遅延による違約金)

第148条 予算執行者等は,契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に義務を履行しない場合には,前条第2項により期限又は期日の延長を認めた場合を除くほか,契約の定めるところにより遅延日数に応じ,契約金額から既済部分又は既納部分に相当する額を控除した額に相当する額に対して,年10パーセント以内の割合で計算した違約金を徴しなければならない。

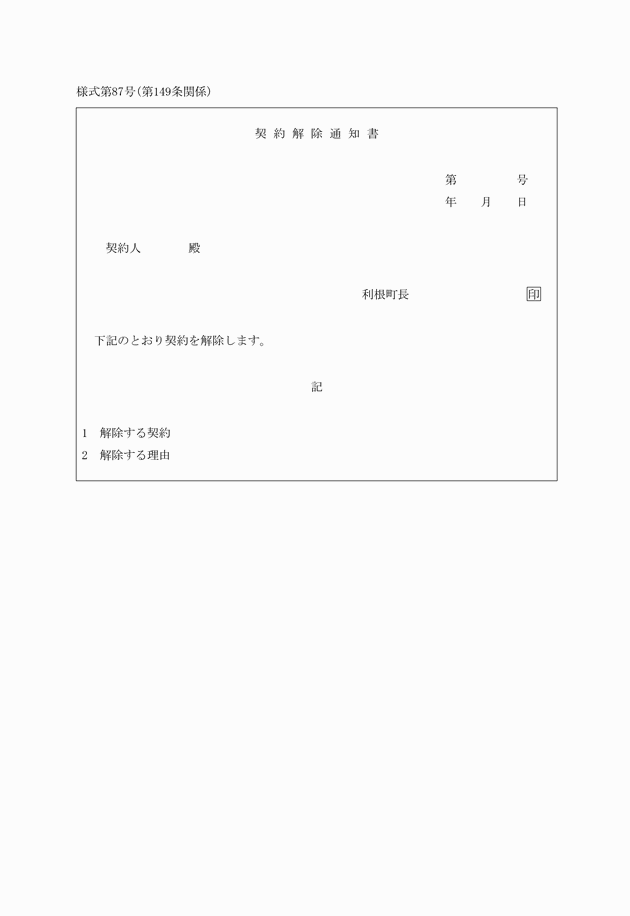

(契約の解除)

第149条 予算執行者等は,契約の履行に当たり,契約の相手方が次の各号の一に該当すると認めるときは,契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限又は期間内に契約を履行しないとき,若しくは履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行の着手を不当に怠ったとき。

(3) 契約の締結又は履行について,契約の相手方に不正な行為があったとき。

(4) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法の規定により営業の停止を受け,又は許可を取り消されたとき。

(5) 前各号に定める場合のほか,契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 予算執行者等は,前項の規定により契約を解除しようとするときは,その理由を記載した契約解除通知書により契約の相手方に通知しなければならない。

(解除による損害賠償等)

第150条 予算執行者等は,前条の規定により契約の解除をした場合において,損害を受けたときは契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については,違反金を約定することによって,これに代えることができる。

5 前2項の場合において,支払済の部分払の金額,前金払の額又は部分払の金額及び前金払の額の合計額が当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは,契約の定めるところによりその超過額につき,部分払又は前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ年10パーセント以内の割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(履行の監督)

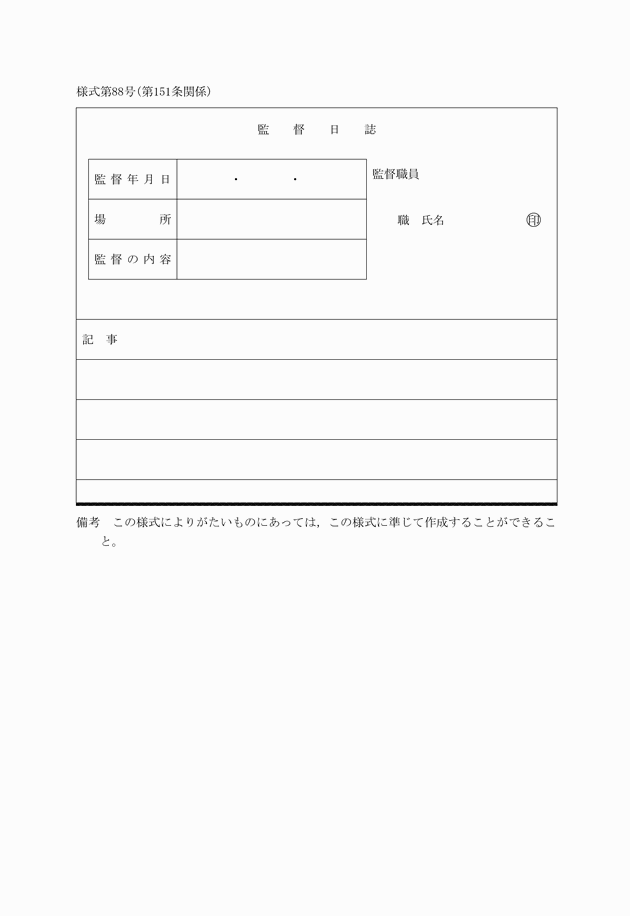

第151条 予算執行者等は,契約の適正な履行を確保するため,自ら又は職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は,契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って工程の管理,履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は,監督をしたときはその内容,指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

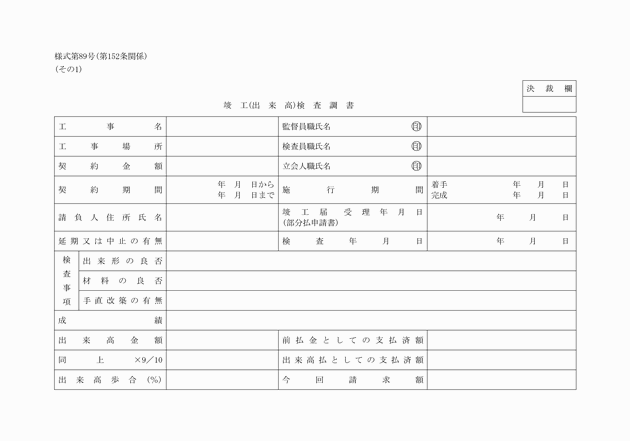

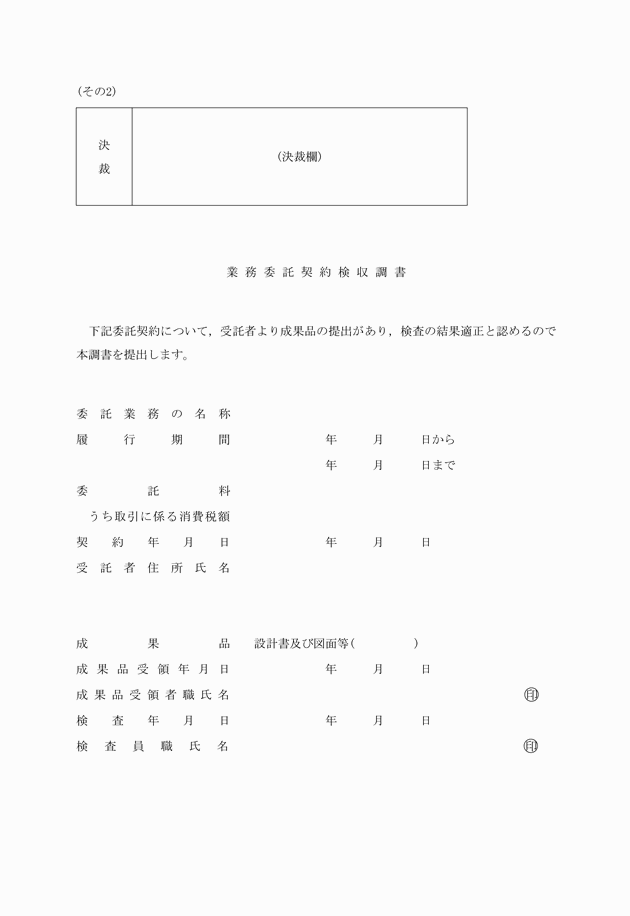

(検査)

第152条 予算執行者等は,次の各号の一に該当するときは自ら又は職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して当該契約の履行の状況を検査しなければならない。

(1) 工事等の完成部分又は物品等の既納部分に対し,その代金の一部又は全部を支払う必要があるとき。

(2) 工事等にあっては竣工届が,物品等にあっては納品書が提出されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,検査の執行を必要と認めるとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,契約履行の状況について契約に係る仕様書,設計書,図面及び納品書等に基づき,その内容を検査しなければならない。この場合において,必要に応じ契約の相手方又は監督職員の立会いを求めるものとする。

3 前項の場合において特に必要があると認めるときは,一部を破壊し,若しくは分解し,又は試験をして検査を行うことができる。この場合において,検査又は復元に要する費用は当該契約の相手方が負担するものとし,予算執行者等はこの旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

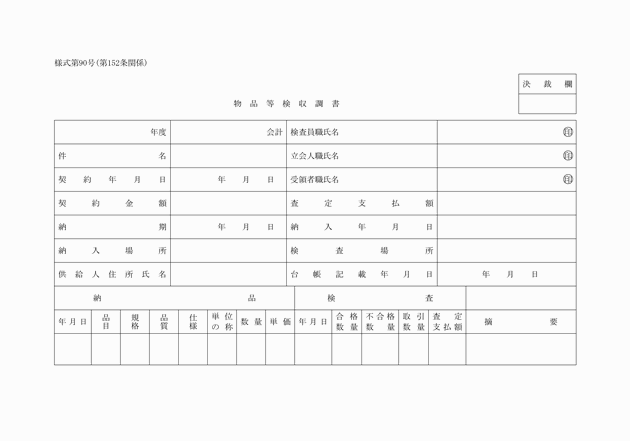

4 検査職員は,前3項の規定に基づき検査をしたときは,工事等にあっては竣工(出来高)検査調書を,物品等の買入れにあっては物品等検収調書を作成し,予算執行者等に提出してその承認を受けなければならない。

5 検査職員は,契約の履行の状況が契約の内容に適合しないものと認めたときは,前項の調書にその旨及びその措置について意見を付すとともに契約の相手方に対して必要な手直し,補修,引換え等の措置を求めなければならない。

第153条 削除

(前金払)

第155条 予算執行者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する工事のうち,保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については,別に定めるところにより当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払いをすることができる。

2 予算執行者は,公共工事であって,地方自治法施行規則附則第3条第3項各号に掲げる要件を満たすもののうち,保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については,契約の定めるところにより当該経費の10分の2に相当する額の範囲内で,前項の規定により既にした前金払に加えて前金払をすることができる。

3 予算執行者は,前2項の規定により前金払をしたものについては,契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは,その増減の割合に従って相当額の前払金を増額し,又は返還させる旨の約定をすることができる。

(部分払)

第156条 予算執行者は,契約の定めるところにより,工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分に対してその完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払については,契約金額が500万円以上であり,かつ,既済部分が30パーセント以上でなければこれをすることができない。

3 部分払の金額は,工事又は製造その他の請負契約にあっては,その既済部分に対応する代金の額の10分の9,物件の買入れ契約にあってはその既済部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては,その代金の金額までを支払うことができる。

4 部分払の金額は,次の算式により算定した額とする。

(1) 1回の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×((9/10)又は(10/10)-(前金払の額/契約金額))

(2) 2回以上にわたる場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×((9/10)又は(10/10)-(前金払の額/契約金額))

5 予算執行者は,工事又は製造その他の請負契約について部分払の対象となった既済部分の引渡しを受けない場合においても,当該部分の所有権は町に帰属する旨及び天災その他不可抗力に因る損害の負担は,完成検査の上全部の引渡しを受けるまでは,契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。

第7章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(名称,位置及び事務の範囲)

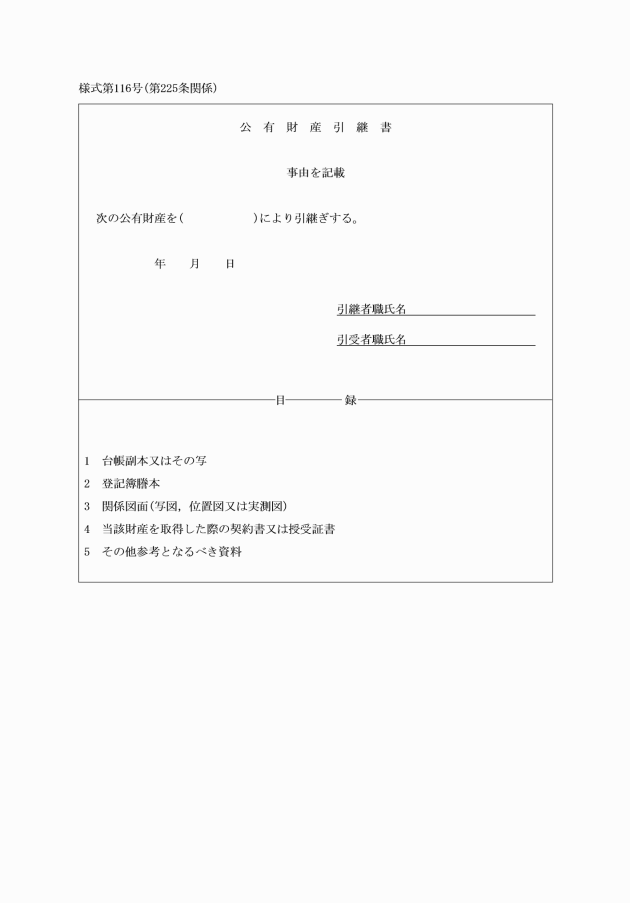

第157条 指定金融機関等の名称,所在地及び事務の範囲は,次のとおりとする。

| 名称 | 所在地 | 取扱う事務の範囲 |

(1) 指定金融機関 | 株式会社常陽銀行 | 水戸市南町2丁目5番5号 | 公金収納事務 |

(2) 収納代理金融機関 | 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 公金の収納事務の一部 |

株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 公金の収納事務の一部 | |

株式会社東日本銀行 | 東京都中央区日本橋3丁目11番2号 | 公金の収納事務の一部 | |

水戸信用金庫 | 水戸市城南2丁目2番21号 | 公金の収納事務の一部 | |

水郷つくば農業協同組合 | 土浦市小岩田西1丁目1番11号 | 公金の収納事務の一部 |

2 前項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称 | 所在地 |

株式会社常陽銀行利根支店 | 利根町大字布川3331番地 |

3 第1項の収納代理金融機関で各々の取りまとめを行う店舗の名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称 | 所在地 |

株式会社三井住友銀行取手支店 | 取手市取手2丁目10番15号 |

株式会社みずほ銀行取手支店 | 取手市新町1丁目9番1号 |

株式会社東日本銀行取手支店 | 柏市末広町5番16号 |

水戸信用金庫布佐支店 | 我孫子市布佐2787番地5 |

水郷つくば農業協同組合わかくさ支店 | 利根町大字中田切146番地 |

(標札の掲示)

第158条 指定金融機関等は,町の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。ただし,収納代理金融機関については,取りまとめを行う店舗以外は,標札の掲示を省略することができる。

第159条 削除

(出納取扱時間)

第160条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は,当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし,公金の出納に関し,緊急を要するため,会計管理者が要請したときは,営業時間外であっても,その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは,関係書類に領収し,又は支払った日付印を押し,欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は,繰下げる。)の取扱とすることができる。

(印鑑)

第161条 指定金融機関等が行う公金の出納には,営業に使用する印章を使用するものとする。

(出納の区分)

第162条 指定金融機関における公金の出納は,会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳計外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 支払未済繰越金

2 収納代理金融機関は,前項の整理区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳計外現金又は未払金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳計現金

(6) 支払未済繰越金 その収入金

3 指定金融機関は,前項の規定により流用をしたときは,直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(預金の整理)

第164条 指定金融機関等は,会計管理者の指示するところにより,町の名義の預金口座を設けなければならない。この場合において,小切手支払未済繰越金は,これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(印鑑の照合)

第165条 指定金融機関は,印鑑簿を備えて会計管理者等の印鑑を登録しておき,支払のつどこれを照合しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第166条 指定金融機関等は,納入義務者又は払込人から納入通知書,納税通知書,納付書又は公金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは,これを領収し,領収証書を納入義務者又は払込人に交付するとともに,当該収納金を即日町の預金口座に受け入れ,当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において,当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは,当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

(口座振替による収納)

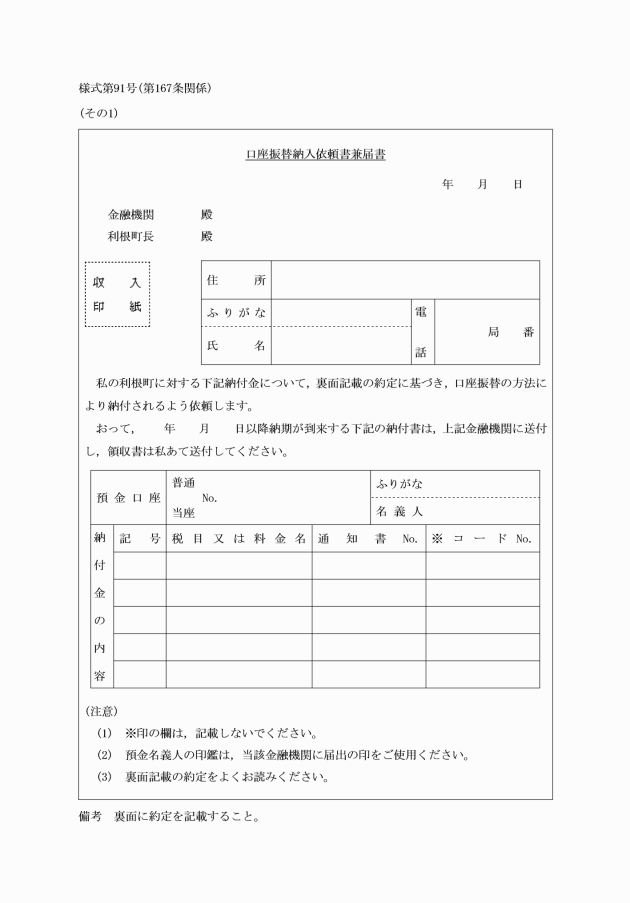

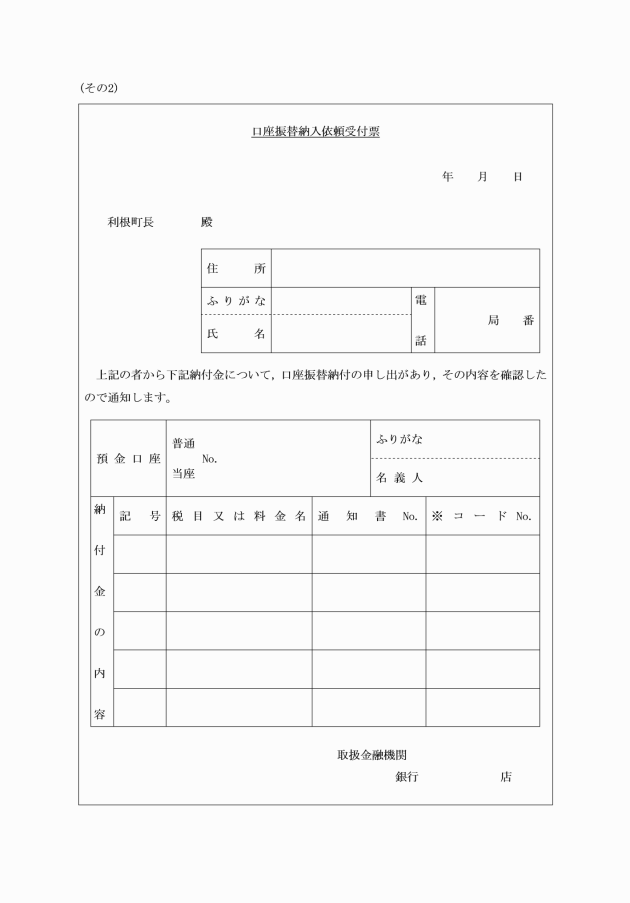

第167条 指定金融機関等は,令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは,納入通知書又は納付書に基づき,当該申出に係る金額をその者の預金口座から町の預金口座に振替え,当該納入義務者に領収書を交付し,当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は,口座振替納入依頼書により受けるものとする。

3 指定金融機関等は,前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときはその内容を確認し,口座振替納入依頼受付票を歳入徴収者に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第168条 指定金融機関等は,前2条の規定による収納の場合において納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは,その納付に係る収納金は,当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(国庫金等振込(送金)の収納)

第169条 指定金融機関は,第27条第1項の規定により会計管理者から特定歳入振込(送金)受入書に国庫金振込(送金)通知書,支払通知書又はこれに相当する書類を添えて収納の請求を受けたときは,これを確認し,当該金額を収納金として整理し,特定歳入振込(送金)受入書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

第170条 削除

(証券の取立て等)

第171条 指定金融機関等は,第166条の規定により収納した収入金について,証券があるときは当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。

第172条 削除

(歳入の訂正)

第173条 指定金融機関等は,第49条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは,直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第174条 指定金融機関等は,その取扱いに係る町の預金について利子が付されたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知し,その指示に従い現金払込書により納付し,当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第175条 指定金融機関は,第41条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手又は過誤納金還付現金支払票の呈示を受けたときは,歳出の支払の例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

2 収納代理金融機関は,令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き,その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により,当該受入れの日の翌々日営業日に指定金融機関の町の預金口座(これを「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

(2) 第171条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第173条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金訂正通知書

(4) 第168条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第177条 指定金融機関は,会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは,次の各号の一に該当する場合を除き,直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん,塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第165条の規定により送付を受けた会計管理者の印影が異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金払の手続)

第178条 指定金融機関は,債権者から現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは,当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し,押印させたうえ現金を交付しなければならない。

(隔地払の手続)

第179条 指定金融機関は,第72条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは,支払場所とされた金融機関に対し,当該隔地払案内書を付して速やかに送金し,当該金融機関に隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ,当該債権者の領収書を徴して,その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において,指定金融機関は,支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は,指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

(繰替払)

第180条 収納代理金融機関は,第168条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払調書を作成し,当該収入金に係る納付済通知書に添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第181条 指定金融機関は,第73条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書,払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは,当該口座振替払依頼書等に基づき,直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は,前項の規定により振込みをしたときは,第73条第2項ただし書及び第74条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか,口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。

3 指定金融機関は,第1項の場合において,会計管理者から「至急」の表示がある口座振替払依頼書等を受けたときは,直ちに至急によって振込の手続をとらなければならない。

(公金の振替手続)

第182条 指定金融機関は,第75条第3項の規定により会計管理者から公金振替命令書の交付を受けたときは,直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第183条 指定金融機関は,小切手について公金の支払をしたときは,当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出の訂正)

第184条 指定金融機関は,第106条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは,直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において,指定金融機関は,当該訂正の内容が収納代理金融機関の記録に関係するものであるときは,当該金融機関に通知してこれを訂正させなければならない。

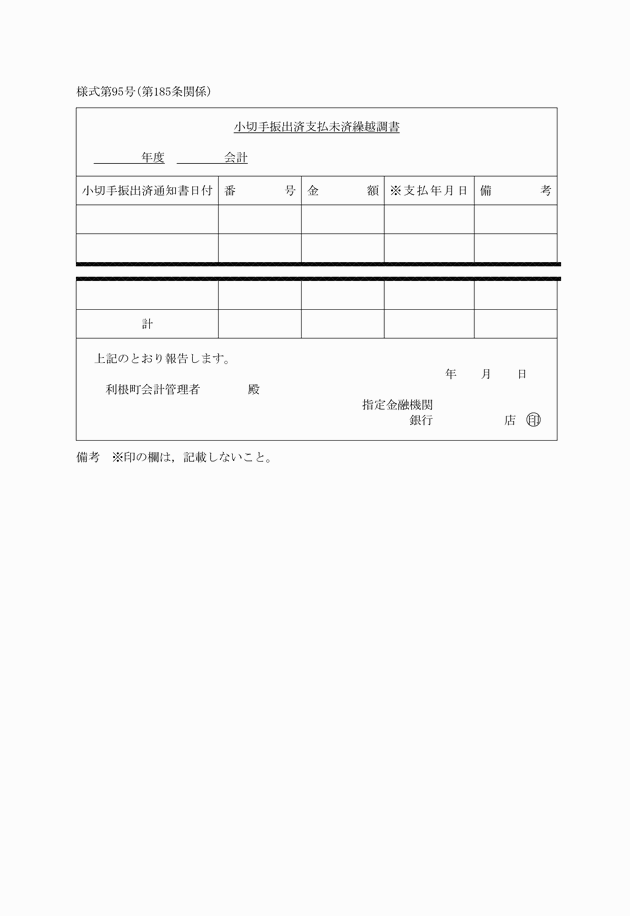

(小切手支払未済資金の整理)

第185条 指定金融機関は,毎会計年度の小切手振出済金額のうち,翌年度の5月31日までに支払が終らないものがあるときは,直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに,これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え,小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において,当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には,その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は,出納閉鎖期日後において,その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは,当該小切手が振出日付から1年を経過していないものである場合に限り,前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第186条 指定金融機関は,前条第1項の規定により繰り越した資金のうち,令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは,小切手支払未済資金歳入組入調書により,小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(休日の場合は,繰り下げる。)までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第187条 指定金融機関は,第72条第1項の規定により交付を受けた資金のうち,令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは,現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに,隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

第4節 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

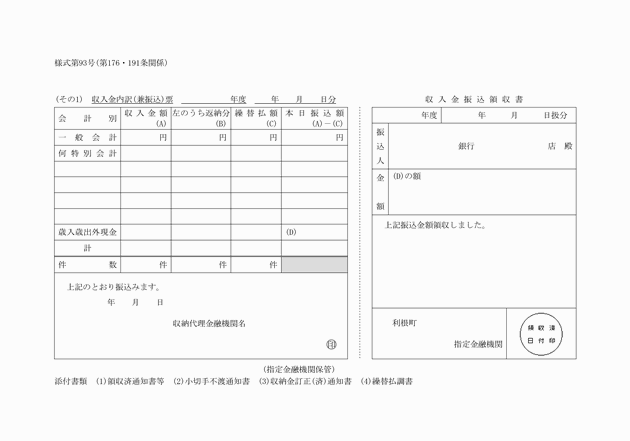

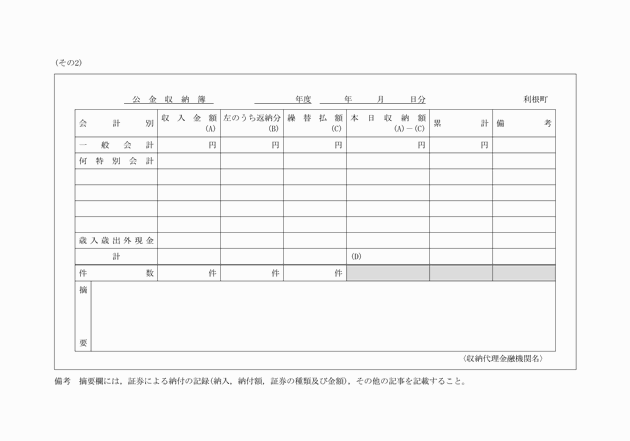

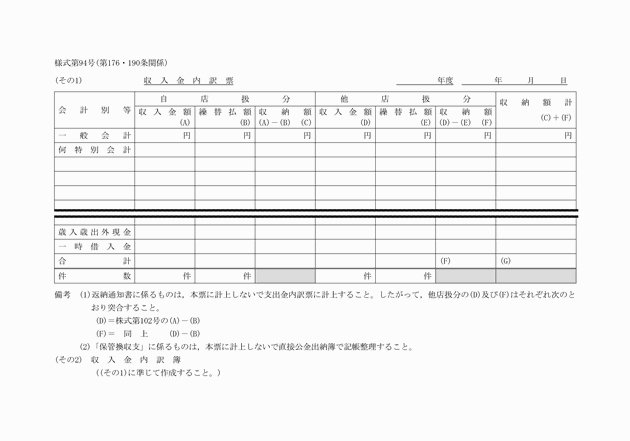

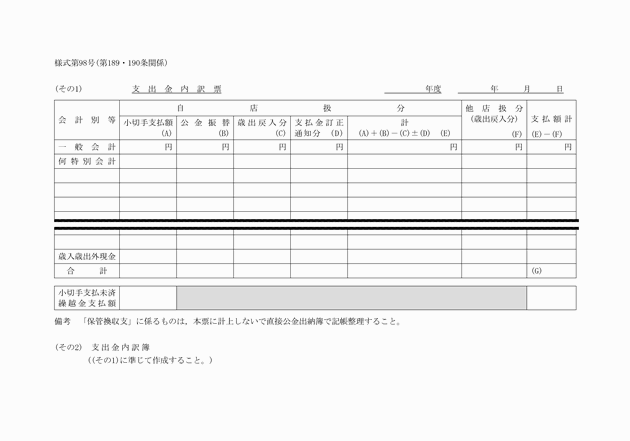

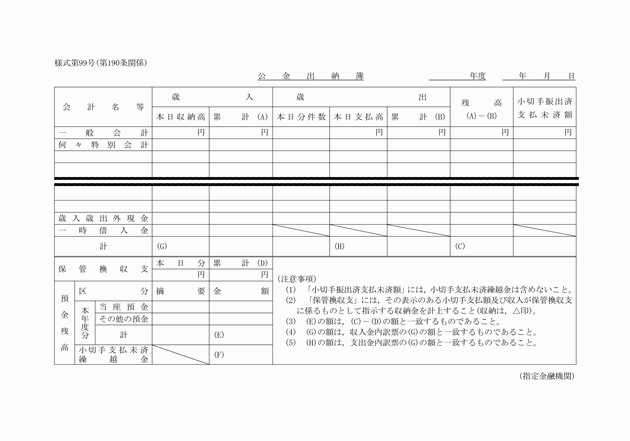

第190条 指定金融機関は,次の各号に掲げる帳簿を備え,毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納簿

(2) 収入金内訳簿

(3) 支出金内訳簿

(収納代理金融機関の帳簿)

第191条 収納代理金融機関は,公金収納簿を備え,その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

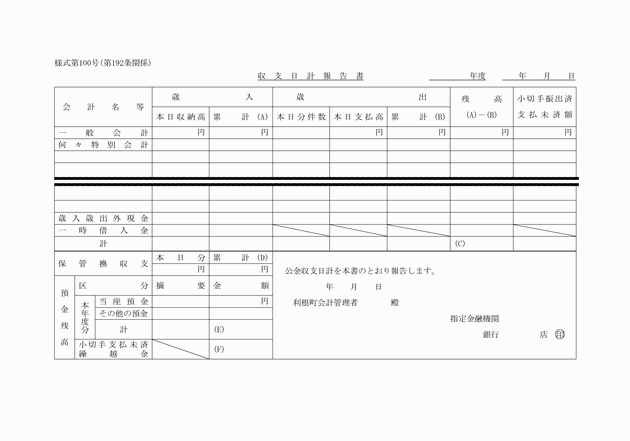

第192条 指定金融機関は,公金出納簿により,収支日計報告書を毎日作成して,会計管理者に送付しなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき納付済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書,返納通知書その他の書類

第6節 雑則

(報告義務)

第193条 指定金融機関等は,会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは,遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第194条 指定金融機関等は,会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは,その証明をしなければならない。

(書類等の保存)

第195条 指定金融機関等は,公金の出納に関する帳票等を年度経過後(支払未済繰越金の支払に依る帳票等にあっては,その使用の終った後)5年間保存しなければならない。

第8章 現金,有価証券等

(歳計現金の保管)

第196条 歳計現金は,会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者において特に必要があると認めるときは,町長と協議して支払のための支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し,又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は,金銭又は両替金に充てるため必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

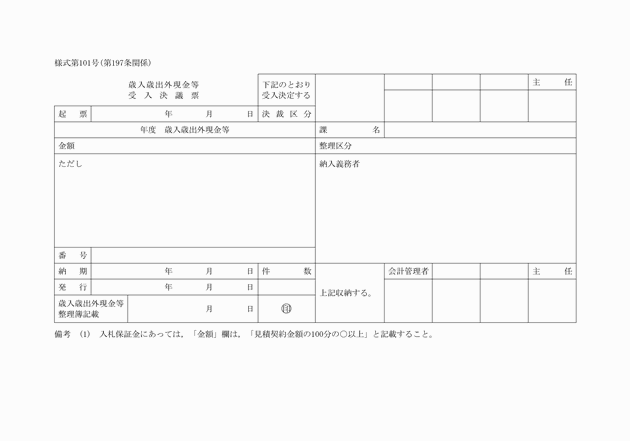

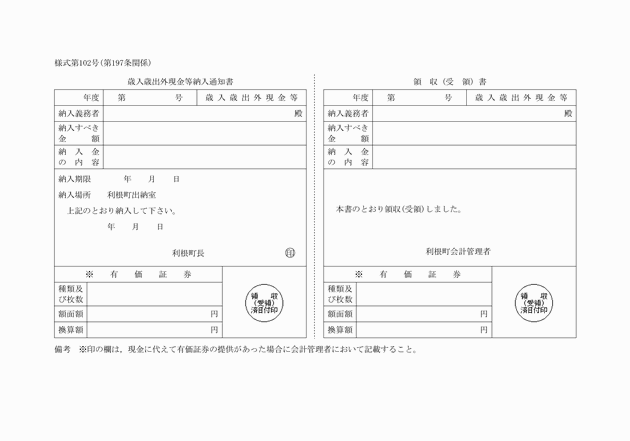

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第197条 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌する事務について,法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる歳計外現金等があるときは,歳入歳出外現金等受入決議票により受入れを決定し,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金

ア 入札保証金

イ 契約保証金

ウ その他の保証金

(2) 担保金

ア 指定金融機関等の提供する担保

イ その他の担保

(3) 保管金

ア 源泉徴収所得税

イ 県民税及び町民税

ウ 地方税法の規定による徴収受託金

エ 共済組合掛金

オ 未納地方税に係る差押物件公売代金

カ その他の一時保管金

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか,納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第198条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第199条 会計管理者は,歳入歳出外現金を第197条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において,特に必要があるときは,各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

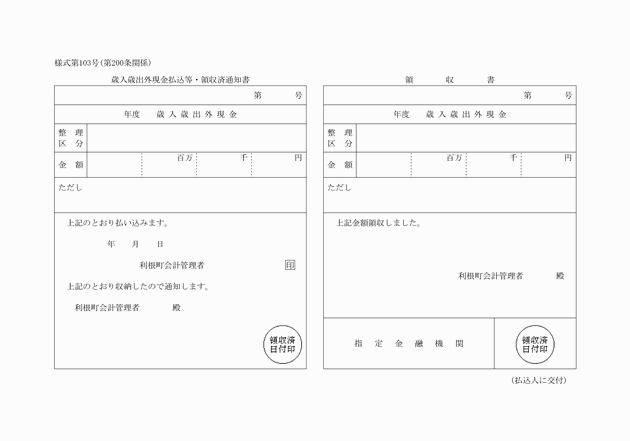

第200条 歳入歳出外現金は,会計管理者において直接収納するものとする。ただし,必要があると認めるときは,指定金融機関等に納付させることができる。

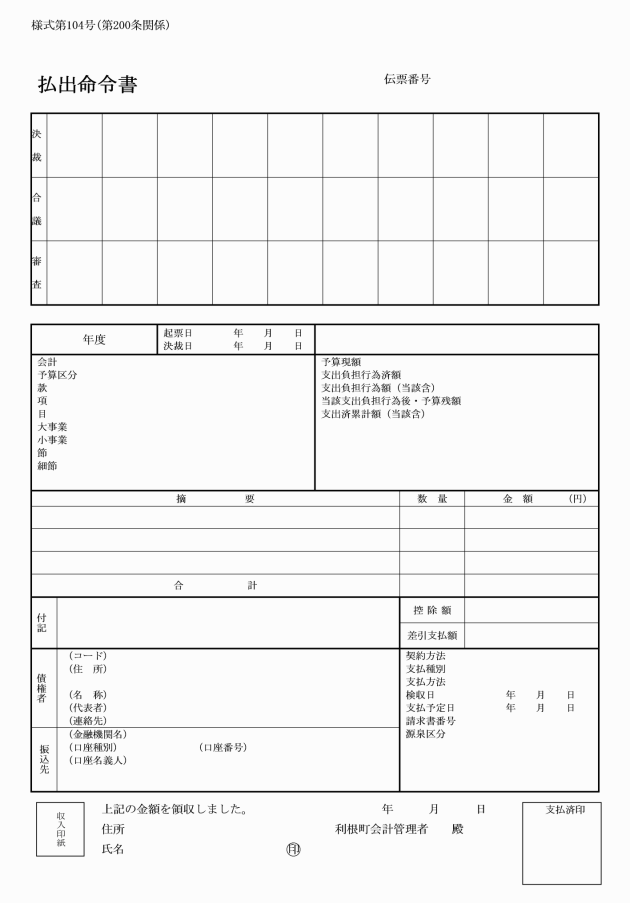

4 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは,払出命令書により払出しの決定をし,当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

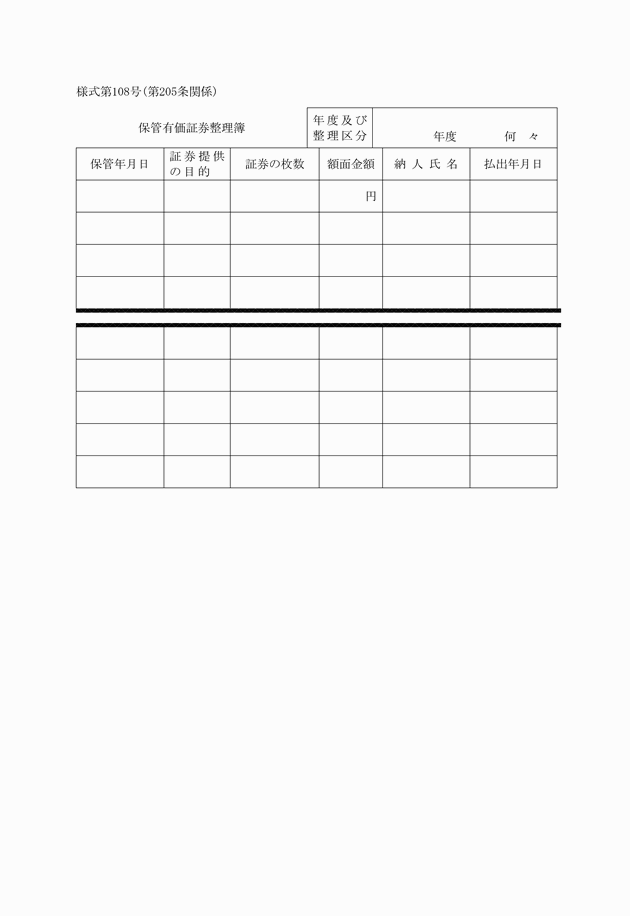

第201条 会計管理者は,保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第197条第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第197条第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか,法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の取扱い)

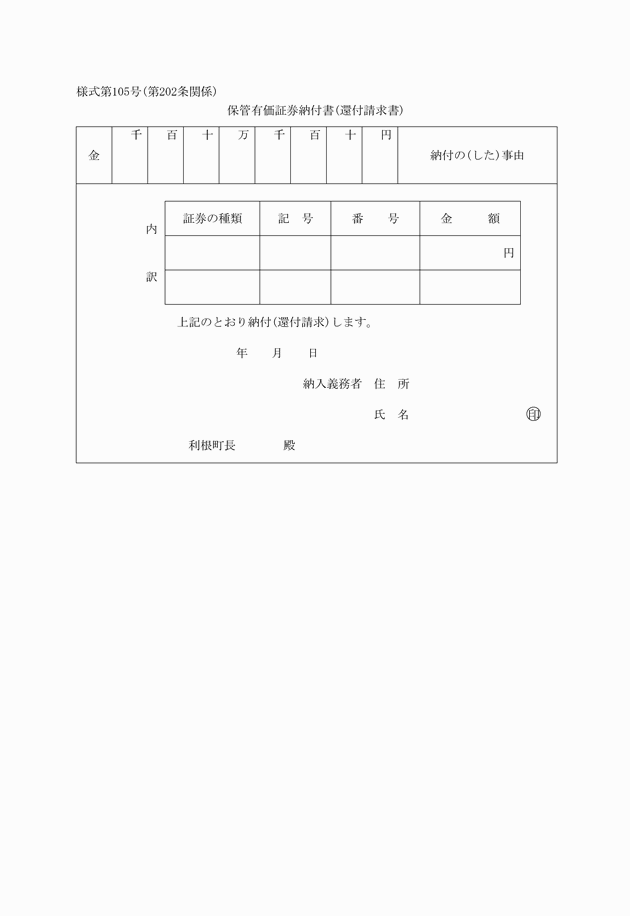

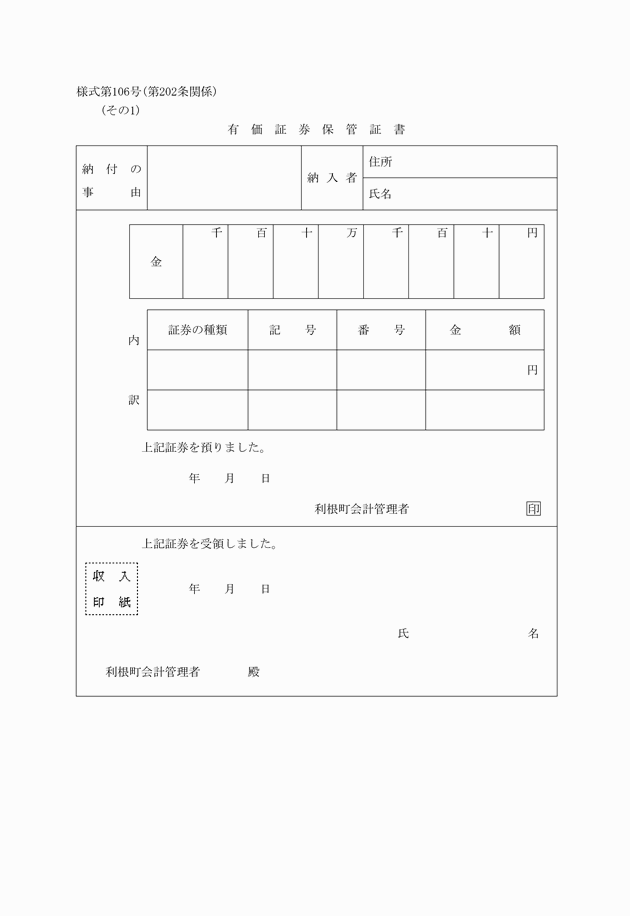

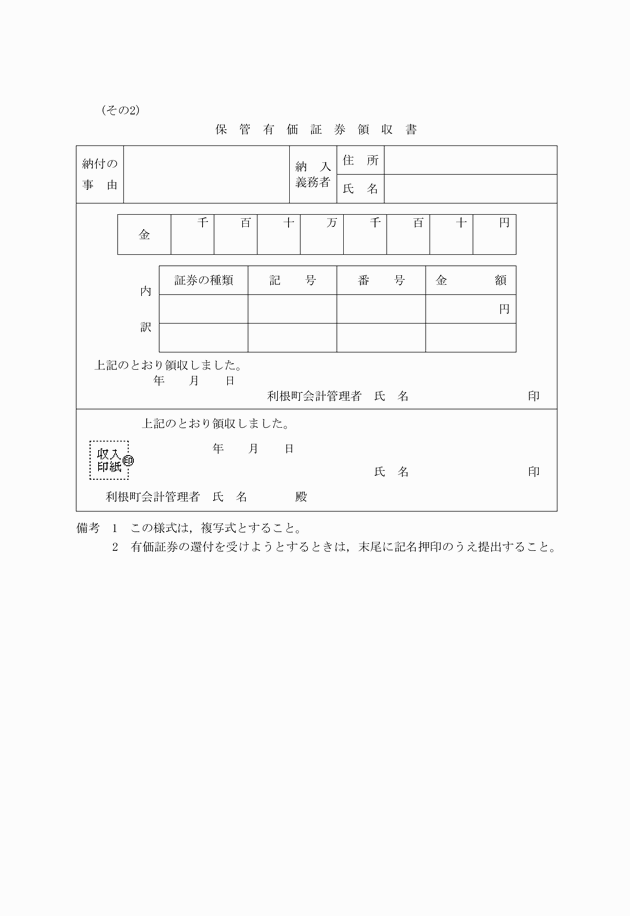

第202条 町長は,保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは,納入者により,受入れの場合にあっては,保管有価証券納付書に有価証券を添えて,払出しの場合にあっては,保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは,これと引換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。

4 会計管理者は,その保管する保管有価証券を前条の規定する区分ごとに整理し,確実に保管しなければならない。この場合において,保管上必要があると認めたときは,指定金融機関に保護預けをすることができる。

(歳計外現金の歳入への組入れ)

第203条 町長は,歳計外現金のうち町に帰属するものが生じたときは,歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳計外現金の繰越し)

第204条 年度末において歳計外現金があるときは,その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(歳計外現金等の帳簿)

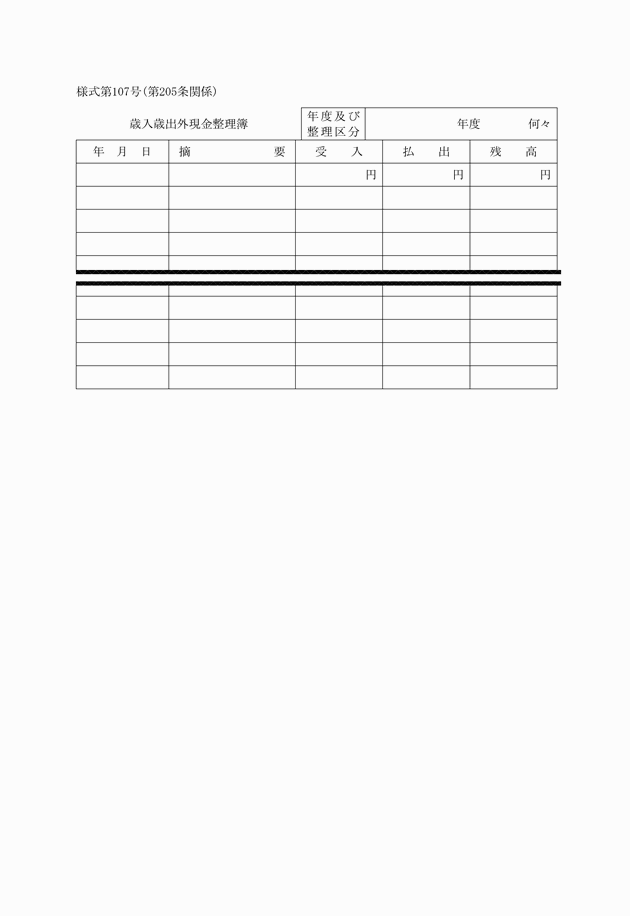

第205条 会計管理者は,次の各号に掲げる帳簿を備え,その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳計外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿

(歳計現金及び歳計外現金の保管の記録)

第206条 会計管理者は,毎月歳計現金及び歳計外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第207条 公有財産の取得及び管理に関する事務は,取得しようとする財産又は保有する財産の種類に応じ,財産管理者が行うものとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。

2 公有財産の処分に関する事務は,財政課長が行うものとする。ただし,財政課長は,行政財産の用途を廃止し,直ちに処分することが適当と認めたときは,売却,譲渡又は取壊し等の処分に関する事務を財産管理者に行わせることができる。

(合議)

第208条 財産管理者は,次の各号に掲げる事項については,財政課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(2) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(3) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(4) 行政財産の使用の許可(第220条に規定する場合及び許可期間が10日以内の場合を除く。)に関すること。

(5) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(6) 行政財産の貸付け又はこれに私権を設定することに関すること。

(取得前の処置)

第209条 財産管理者は,買入れ,交換又は寄附の受入れその他の方法によって公有財産を取得しようとするときは,当該財産に関する地上権,抵当権,賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し,これらの権利があるときは,これらの権利を消滅させ,又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。

(取得)

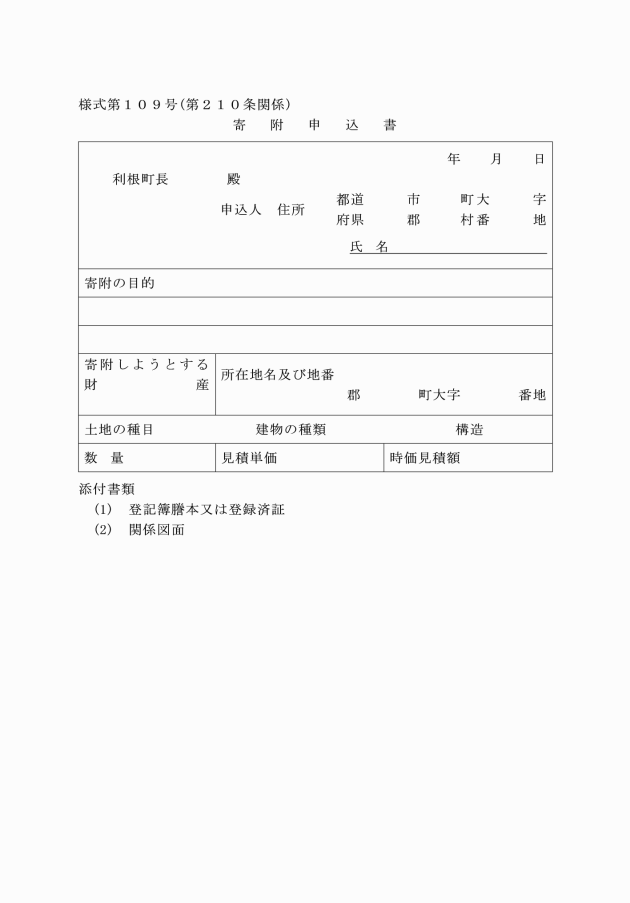

第210条 財産管理者は,公有財産を取得しようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は添付して所要の手続をしなければならない。ただし,当該財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 土地又は建物の所在地

(2) 取得の方法(新築,新設,増築,増設,購入,交換又は寄附の受入れ等の別)

(3) 取得の理由(用途及び利用計画)

(4) 取得しようとする公有財産の明細(土地にあっては,地目及び地積,建物にあっては構造及び面積,その他の公有財産にあっては種類及び数量等)

(5) 設計書又は評価額及び評価の基準

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては住所,名称及び代表者の氏名)

(7) 取得予定価格

(8) 予算額及び予算科目

(9) 契約の方法

(10) 契約書案

(11) 土地又は建物の登記簿謄本

(12) 関係図面(土地にあっては実測図,所在図及び案内図,建物にあっては平面図,配置図及び案内図)

(13) 相手方が公共団体その他の法人で,財産の処分について議決が必要なときは,当該機関の議決書の写し,許可,認可等を必要とするときは,その写し

(14) その他参考となるべき事項

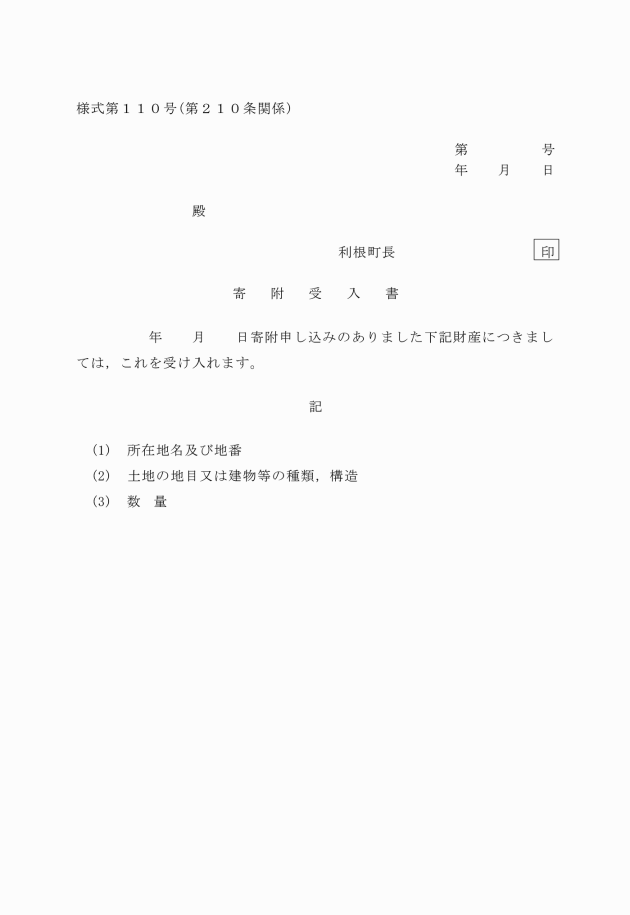

2 財産管理者は,寄附により取得する場合は,前項の規定によるほか,寄附申込書を提出させなければならない。

3 財産管理者は,寄附を受け入れることに決定したときは,寄附受入書により当該寄附申込者に通知するものとし,財産の受入れを了したときは,受領書を交付しなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換の条件

(3) 交換差金がある場合は,これについてとるべき措置

(財産の引渡しを受ける場合の確認)

第211条 財産管理者は,公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては,当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面と照合して符合しているかを確認しなければならない。

(公有財産の登記又は登録)

第212条 財産管理者は,公有財産に関する権利の得喪,変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは,速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。

(公有財産の保険)

第213条 財産管理者は,建物,工作物,船舶及び山林等は,その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は,財政課長が行うものとする。

3 財産管理者は,損害保険に付している公有財産について,損害保険に付する必要がなくなったときは,直ちに財政課長に通知しなければならない。

(土地の境界等)

第214条 財産管理者は,公有財産の引渡しを受けた場合において当該財産が土地であるときは,隣接地の所有者又はその代理人立会いのうえで境界を明らかにするため標柱を埋設し,当該財産がその他の財産であるときは,町が所有する旨を明らかにするための必要な措置をしなければならない。

(代金等の支払)

第215条 公有財産の買入代金又は交換差金は,登記又は登録を必要とするものにあっては,登記又は登録の完了した後,その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ,支払うことができない。ただし,国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特別の理由があると町長が認めた場合は,この限りでない。

(公有財産の取得通知)

第216条 財産管理者は,公有財産を取得したときは,公有財産取得通知書により財政課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を必要とするものについては,登記又は登録済であることを示す書類

(公有財産の管理)

第217条 財産管理者は,その管理に属する公有財産について,次の各号に掲げる事項に留意し,その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳及び関係図面との突合

2 財産管理者は,その管理する公有財産について異動が生じたときは,これを財政課長に通知しなければならない。

3 財政課長は,前項の通知を受けたときは,その内容を調査し,財産台帳を整理するとともに,会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

第218条 削除

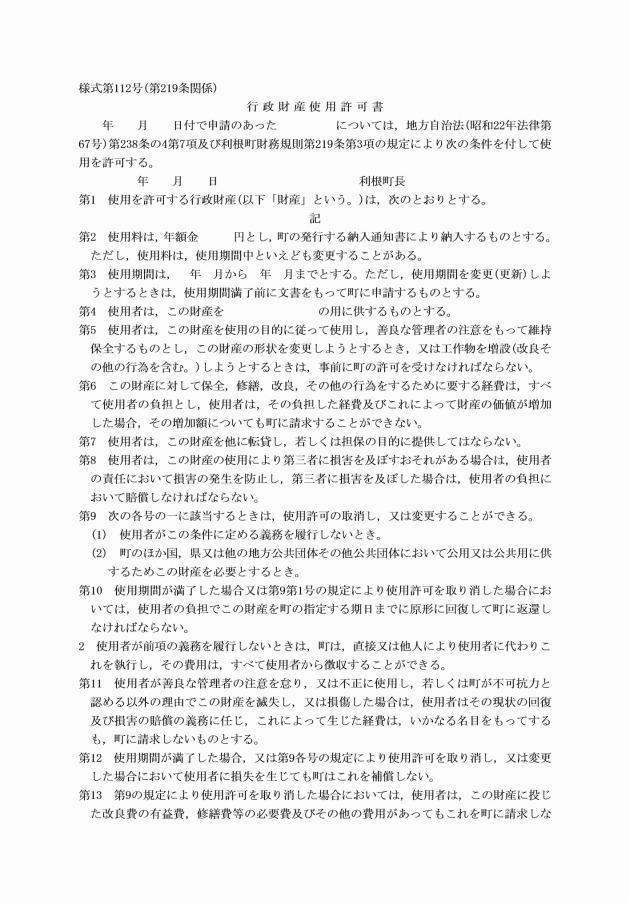

(行政財産の目的外の使用)

第219条 行政財産は,次の各号の一に該当する場合に限り,法第238条の4第7項の規定によりその用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 公の学術調査研究,行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行う講演会,研究会,運動会等の用に短期間供する場合

(3) 水道事業,電気事業,ガス事業,運送事業その他公益事業の用に供するため町長がやむをえないと認める場合

(4) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急事態の発生により,応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認める場合

(1) 行政財産の名称

(2) 使用の目的

(3) 期間

3 町長は,前項の許可をする場合は,使用者,使用財産,使用目的,使用期間,使用料,使用上の制限その他必要な条件を付した行政財産使用許可書により行うものとする。

4 前項の使用許可の期間は,1年を超えることができない。ただし,更新することを妨げない。

5 前項の規定にかかわらず,電柱又は水道管,ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき,その他町長が特別の理由があると認めるときの使用許可の期限は,3年以内とすることができる。

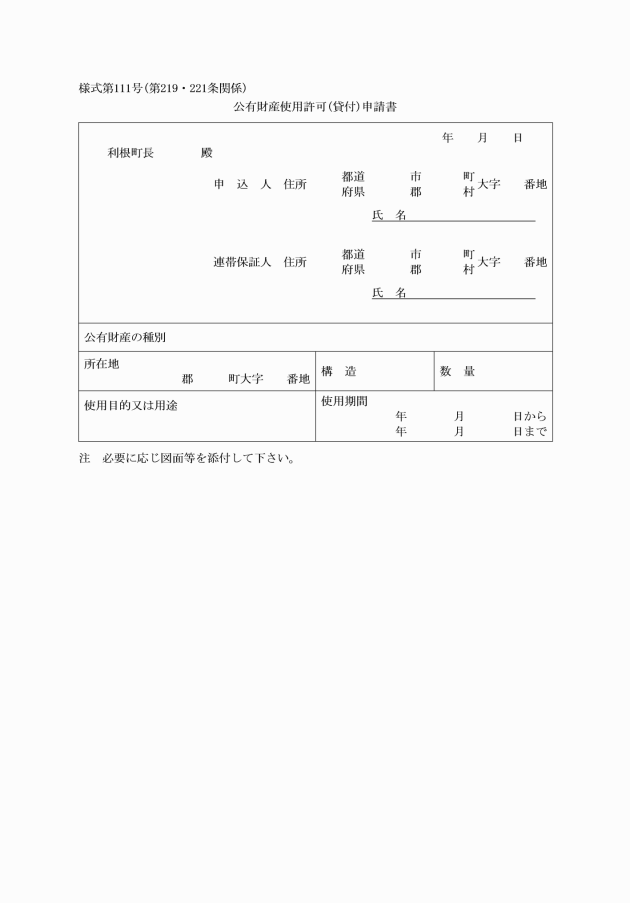

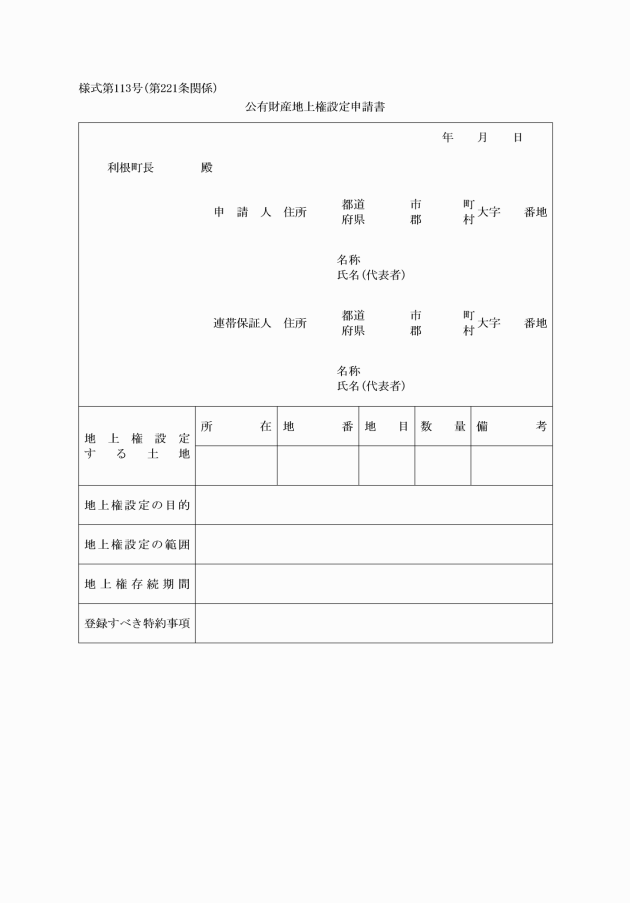

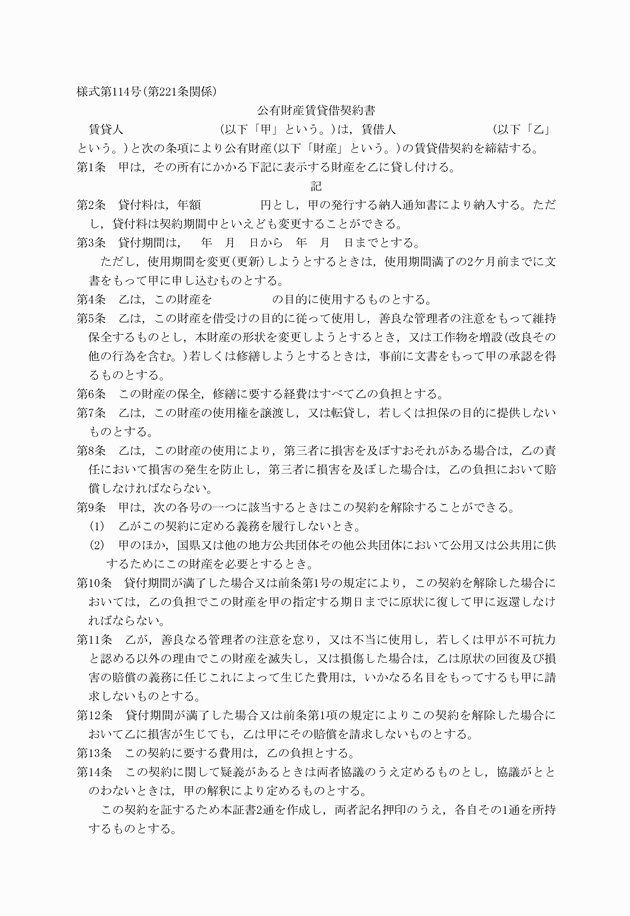

(公有財産の貸付け等)

第221条 公有財産の貸付けを受けようとする者は,公有財産貸付申請書に必要な書類を添えて,財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

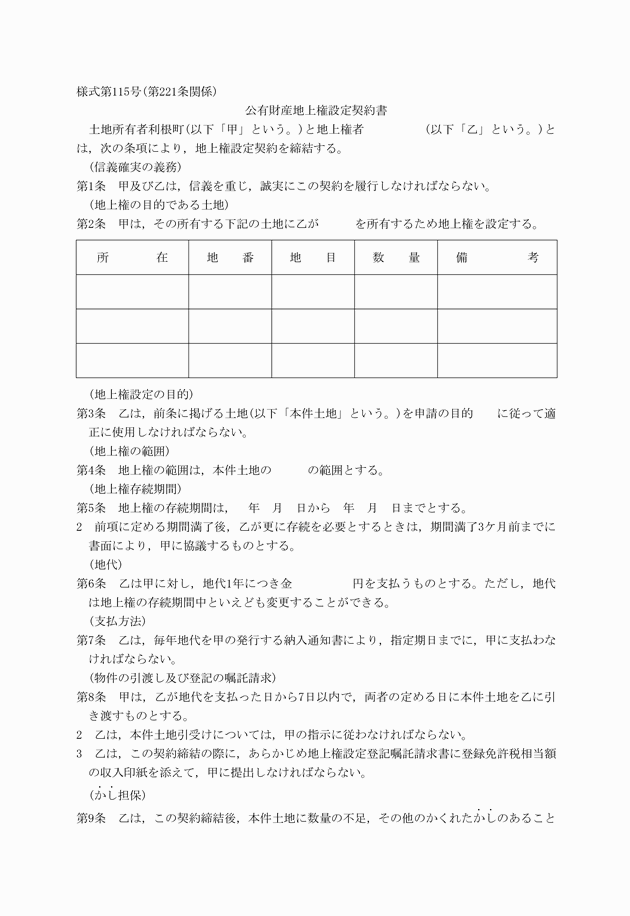

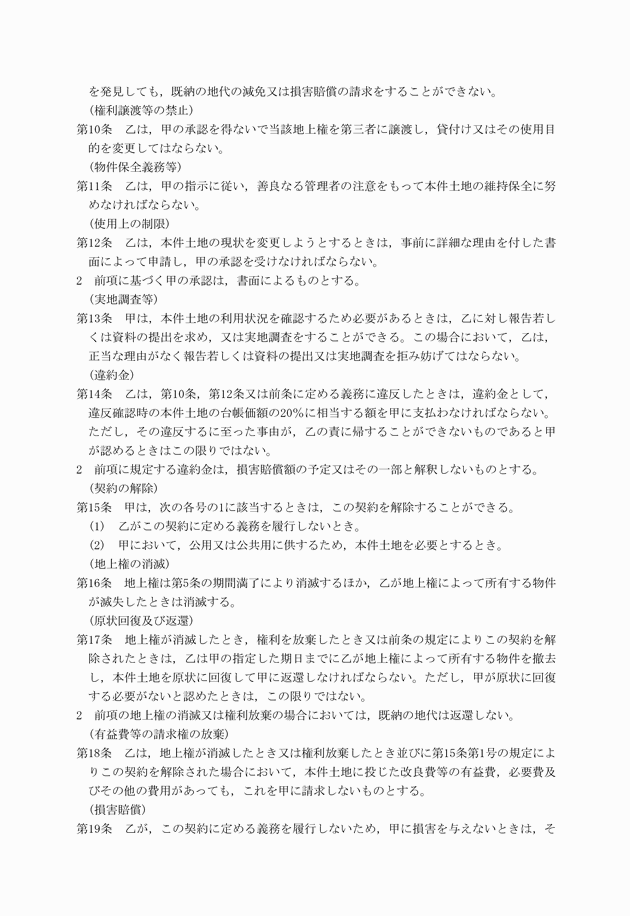

2 財産管理者は,公有財産の貸付けをしようとするときは,公有財産貸借契約書を例として,契約を締結するものとする。

3 財産管理者は,公有財産に地上権を設定しようとするときは,公有財産地上権設定契約書を例として,契約を締結しなければならない。

(公有財産の貸付け等の期間)

第222条 公有財産の貸付けは,次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として,土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は40年

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年。ただし,借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定によるときは,50年

(3) 前2号に規定する場合のほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は20年

(4) 建物その他の普通財産を貸し付ける場合は5年

2 公有財産の貸付期間の設定期間は,これを更新することができる。この場合において更新期間は,更新のときから前項の期間を超えることができない。

(貸付け等の手続)

第223条 公有財産を貸し付けようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載し,又は添付して,町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在

(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名

(3) 貸付理由

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額及び算定の基礎

(6) 貸付料の納入方法及び時期

(7) 無償貸付け又は減額貸付けの場合は,その理由

(8) 連帯保証人及び担保に関する事項

(9) 貸付条件を付したときは,その条件

(10) 契約書案

(11) その他参考となるべき事項

2 前項の規定は,公有財産に地上権を設定する場合及び行政財産の使用を許可しようとする場合に準用する。

(公有財産の所管換等の手続)

第224条 財産管理者は,その管理に属する公有財産の所管換,会計換若しくは分類換又はその使用目的の変更をしようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した書類により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 公有財産の種類,数量及び価格並びに関係図面

(3) 所管換等をしようとする理由

(4) 所管換等をした後の処理方針

(5) 財産台帳の写

(6) その他参考となるべき事項

2 財産管理者は,前項の決裁があったときは,使用目的を変更する場合を除き,速やかにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の所管換等による引継ぎ)

第225条 財産管理者は,前条第1項の決裁を受けたときは,新たに所管することとなる財産管理者に公有財産引継書により直ちに引き継がなければならない。

2 異なる会計間において所管換をするときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,町長が特に認めた場合は,この限りでない。

(払下げ等の申請)

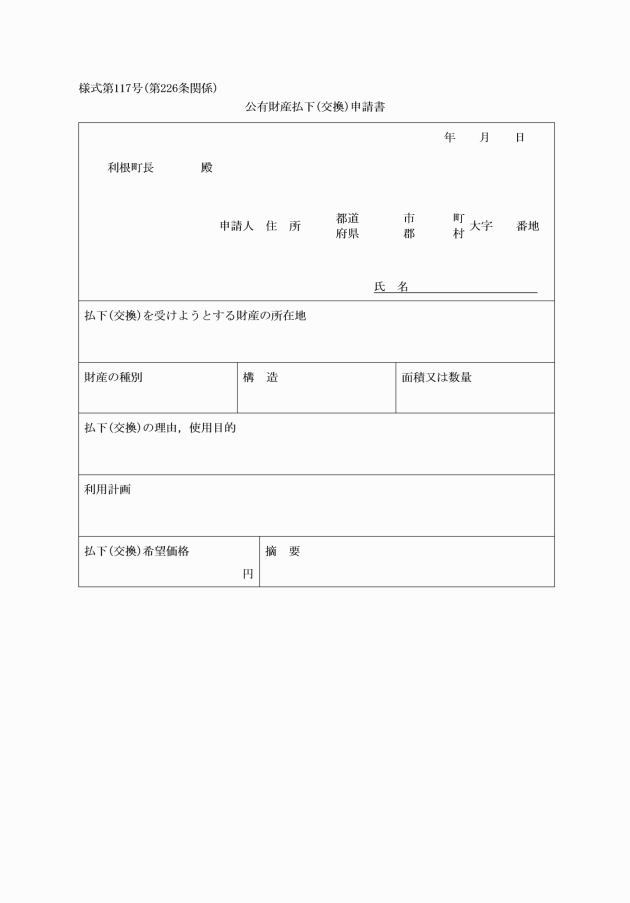

第226条 普通財産の払下げ又は交換を受けようとする者は,公有財産払下(交換)申請書を町長に提出しなければならない。

(普通財産の処分の手続)

第227条 財産管理者は,普通財産を交換し,売り払い,又は譲与等をしようとするときは,次の事項を記載し,又は添付して,所要の手続をしなければならない。ただし,当該財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在

(2) 処分しようとする理由

(3) 処分予定価格及び評価の基礎(評価調書を添付すること。)

(4) 指名者の住所及び氏名

(5) 契約の方法

(6) 公告案,入札心得案,入札条件案及び契約書案

(7) 関係図面

(8) その他参考となるべき事項

(用途及び期間の指定)

第228条 財産管理者は,一定の用途に供させる目的をもって公有財産を売り払い,又は譲与する場合は用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。

(普通財産の処分の契約)

第229条 財産管理者は,普通財産を交換し,売り払い,又は譲与しようとするときは,契約書を作成しなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第230条 普通財産の売払価格及び交換価格は,適正な時価によるものとする。

(普通財産の引渡し)

第231条 普通財産の売払代金又は交換差金は,当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは,その登記又は登録前に納付させなければならない。

(普通財産処分の通知)

第232条 普通財産を処分したときは,財産管理者は,次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した財産の表示及び分類

(2) 処分の経緯及び方法

(3) 処分した財産の数量又は売却価格

(売払代金等の延納)

第233条 令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は,次の各号に定めるところによる。

(1) 担保は,第265条に掲げる担保とする。

(2) 利息は,町長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息とする。

(公有財産に属する有価証券の出納)

第234条 財政課長は,公有財産に属する有価証券を取得し,又は処分したときは,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第235条 会計管理者は,公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保管の依頼をする等確実な方法によって保管しなければならない。

(財産台帳の作成及び整備)

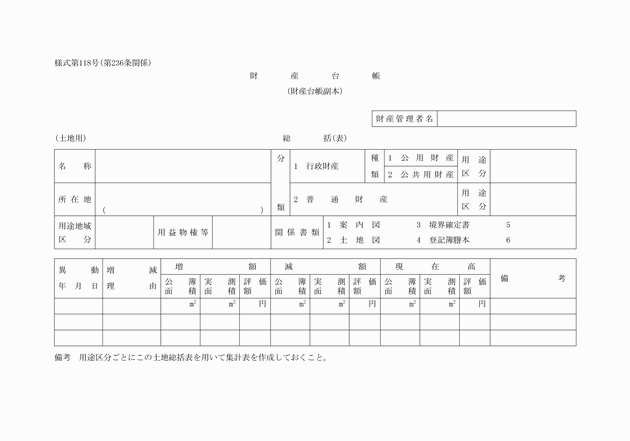

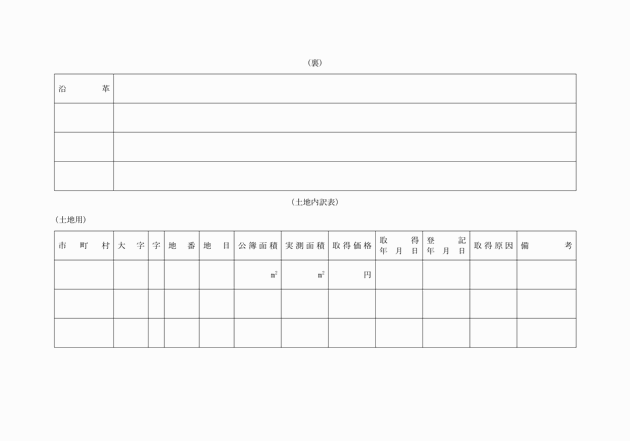

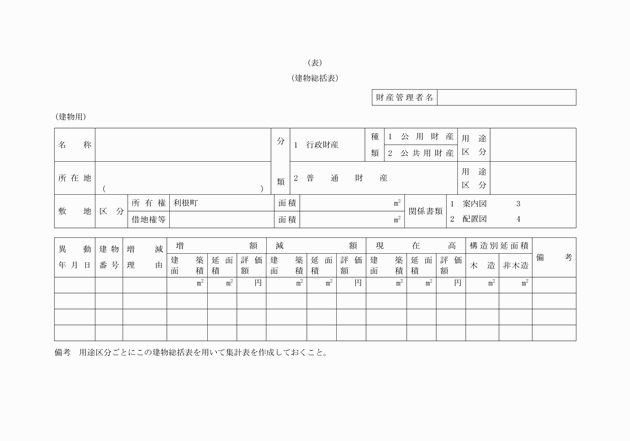

第236条 財政課長は,行政財産及び普通財産の分類に従い,財産台帳を備えて記録し,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は,その財産にかかる財産について,前項の財産台帳の副本を備えなければならない。

3 会計管理者は,公有財産記録簿を備え,その異動の状況を記載し,実態の把握をしておかなければならない。

5 財産台帳及び財産台帳副本には,土地については公図の写,建物については平面図,法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

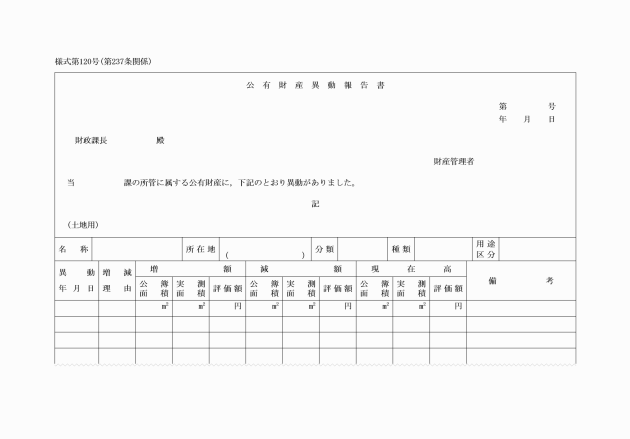

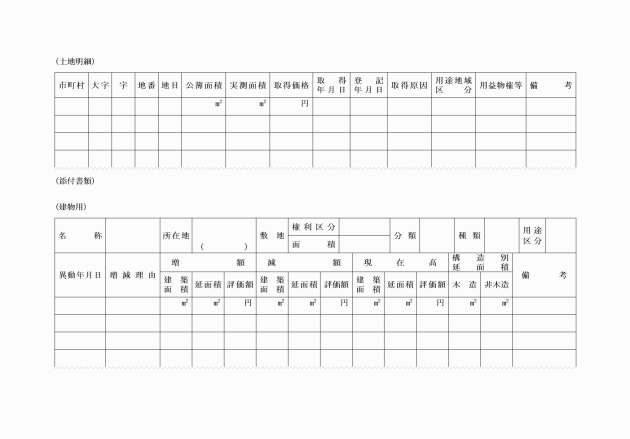

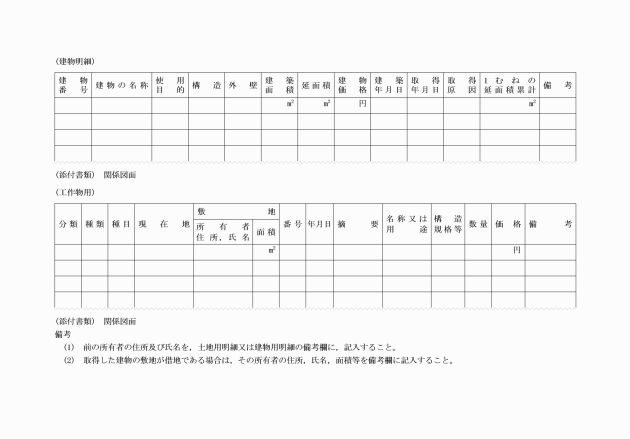

(公有財産の異動の報告)

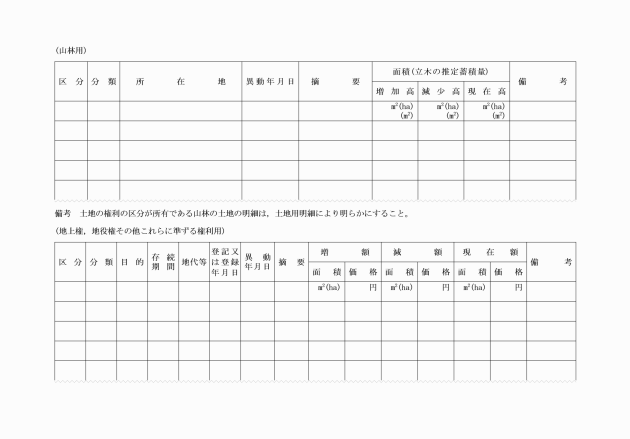

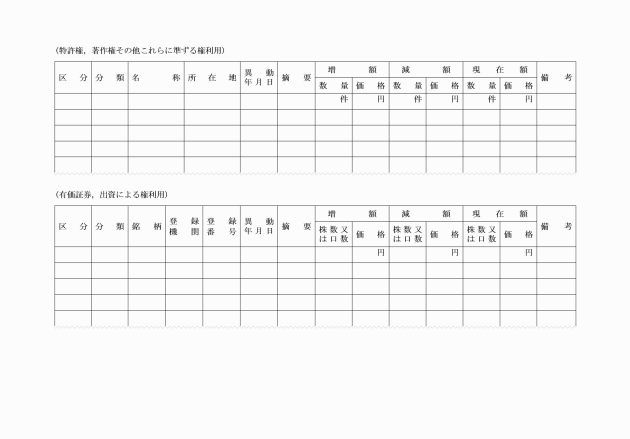

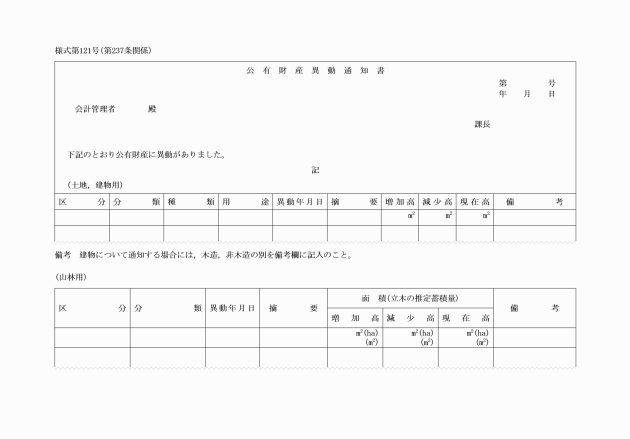

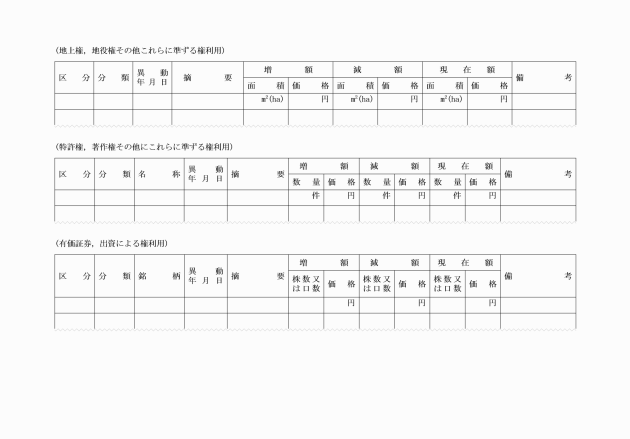

第237条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,そのつど財産台帳副本を整理するとともに,公有財産異動報告書に関係図面を添えて,財政課長に報告しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定による報告書の提出があったときは,速やかに財産台帳を整理するとともに,公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,そのつど,公有財産異動報告書を作成し,財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は,前2項の規定による通知書の提出があったときは,当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第238条 公有財産を新たに財産台帳に記入すべき価格は,購入に係るものにあっては購入価格,交換に係るものにあっては交換当時における評定価格,収用に係るものにあっては補償金額とし,その他のものにあっては,次の各号に定めるところによる。

(1) 土地については,近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。

(2) 建物,工作物及び船舶その他の動産については,建築費又は製造費とする。ただし,建築費又は製造費によることが困難なものについては,見積価格による。

(3) 立木竹については,その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし,材積を基準として算定することが困難なものについては,見積価格による。

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については,取得価格とする。ただし,取得価格によることが困難なものについては,見積価格による。

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については,額面株式にあっては,その金額,無額面式にあっては発行価格,出資による権利については出資金額,その他のものについては額面金額とする。

(6) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については,土地にあっては第1号により算定した額,建物にあっては償却後の残存価額による。

(財産の評価換)

第239条 財政課長は,公有財産について,5年ごとに,その年の3月31日の現況について,町長の定めるところにより,これを評価し,財産台帳の価格を改定しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により公有財産の価格の改定をしたときは,その旨を財産管理者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財産管理者は,前項の通知を受けたときは,財産台帳の副本を整理しなければならない。

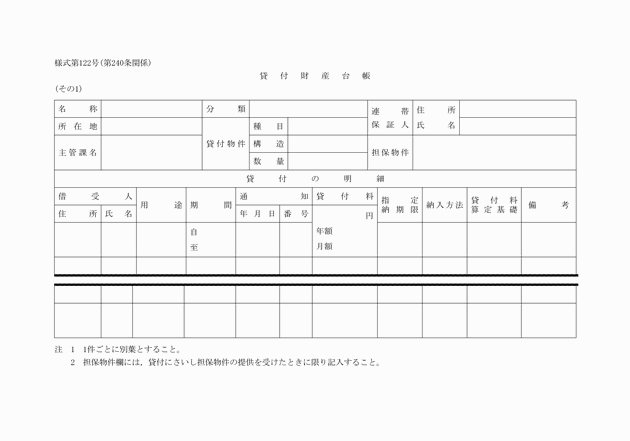

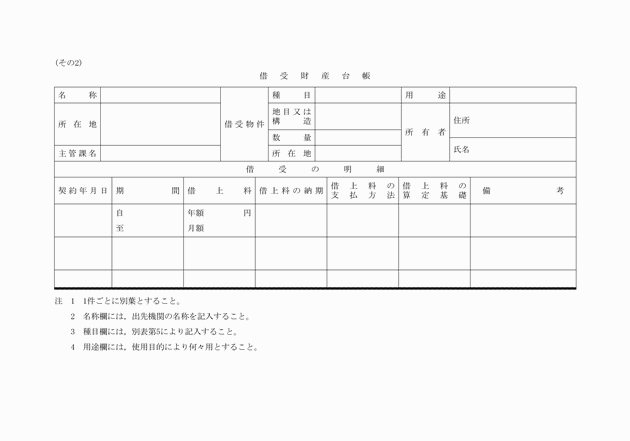

(貸付台帳等)

第240条 公有財産管理者は,公有財産の貸付けをしたときは,貸付財産台帳に必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の規定は,公有財産に地上権を設定した場合及び行政財産の使用を許可した場合に準用する。

3 公有財産管理者は,借り受けている財産(以下「借受財産」という。)について借受財産台帳に必要な事項を記載しなければならない。

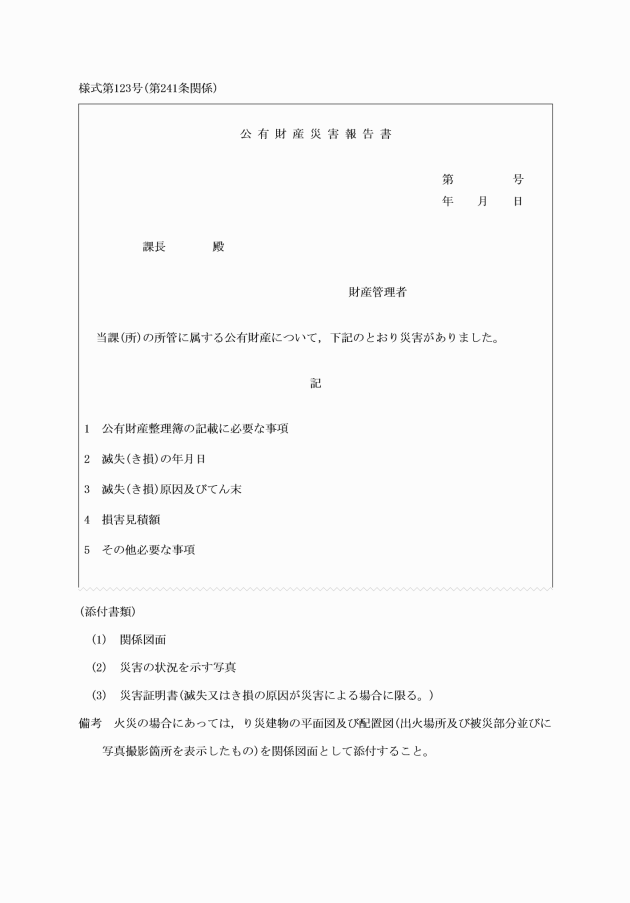

(災害報告)

第241条 財産管理者又は教育委員会は,天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し,又はき損したときは,直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財政課長に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の年度区分)

第242条 物品の出納は,会計年度をもって区分し,その所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし,次に掲げる物は,消耗品とする。

ア 購入価格(生産,寄附等に係るものについては,評価額)が10,000円以下の物(図書館,図書室等に備えて,閲覧又は貸出しに供する図書,資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品,陶磁器等破損しやすい物

ウ 記念品,ほう賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 前号ただし書に規定する物のほか,又は短期間の使用によって消費される性質の物,使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物,飼育する小動物,種子又は種苗,報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(6) 不用品 不用の決定をした物品及び事務又は事業の施行過程において副生し,又は発生した物品で供用の必要のない物

(物品の管理)

第244条 物品は,常に良好な状態において管理し,かつ,その所有の目的に応じて最も効率的な運用をするとともに,善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(物品の出納の通知)

第245条 財産管理者は,物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは,物品等出納票により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし,次の各号に掲げる物品については,支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞,官報,県公報,町公報,雑誌その他これに類するもの

(2) 受入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか,物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を必要としないもの

2 前条に規定する物品等の出納の通知をする際に,財産管理者が不在の場合は,当該財産に係る事務又は事業を所掌する課長補佐が,課長補佐が不在等のときは,財産管理者が指定した職員が代わって通知することができる。

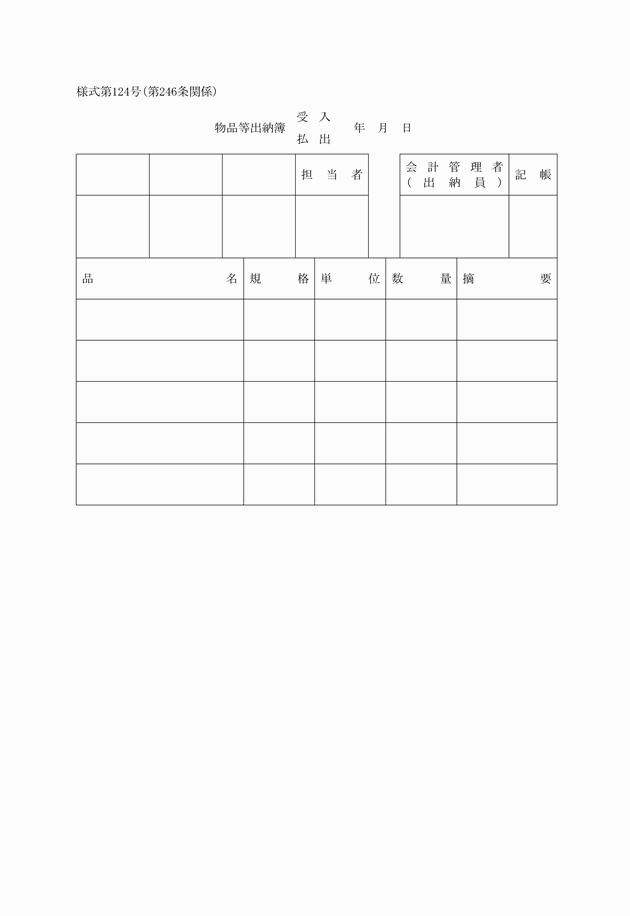

(物品等の出納の記録)

第246条 会計管理者等は,物品等の出納をしたときは,物品等出納簿に記録し,整理しなければならない。

(使用職員の指定)

第247条 財産管理者は,その所管に属する物品を使用させるときは,当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は,1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし,2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

(使用物品の返納)

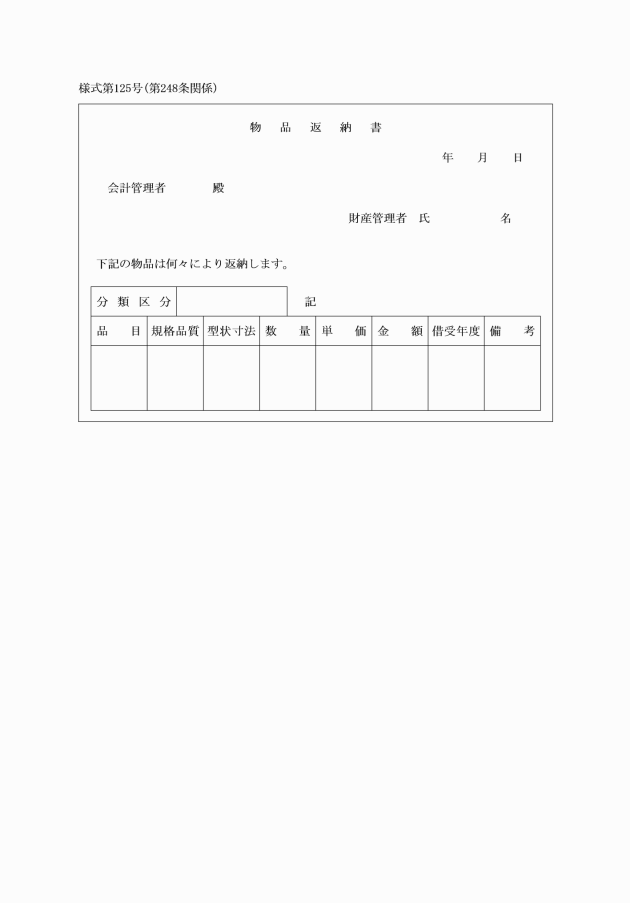

第248条 財産管理者は,その使用中の物品で修繕若しくは改造を要するもの,使用する必要がなくなったもの又は使用できなくなったものがあるときは,物品返納書により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

(供用不適品の通知等)

第249条 会計管理者等は,その保管に係る物品のうちに供用することができないもの又は修繕等を必要とするものがあると認めるときは,その旨を町長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は,その使用中の物品に修繕等を必要とするものがあるときは,財産管理者に対し,修繕等の措置を求めなければならない。

(物品の修繕等)

第250条 町長又は財産管理者は,前条の規定による通知又は要求により修繕等を必要と認めるときは,適宜の措置を講じなければならない。

(所管換)

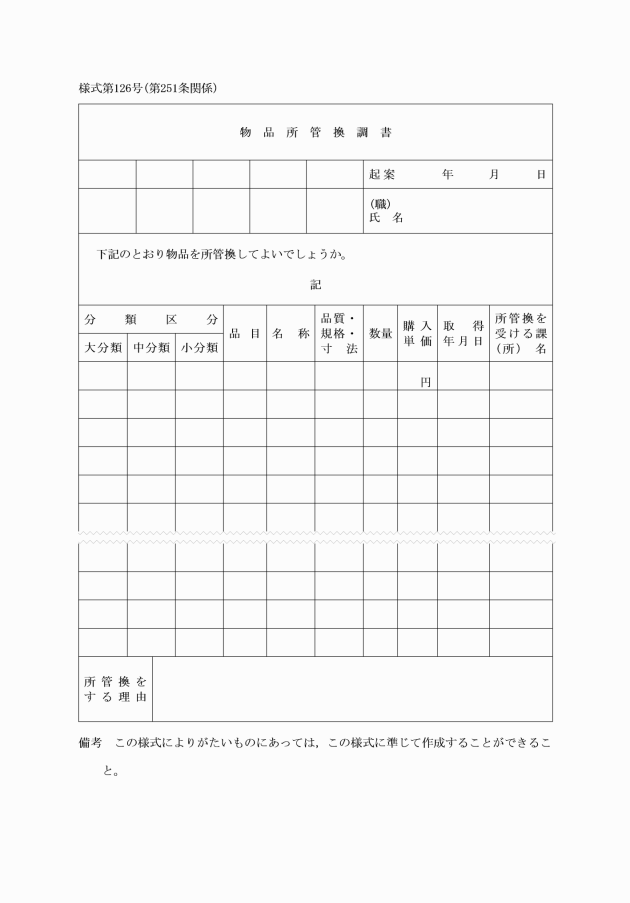

第251条 財産管理者は,その所管に属する物品について所管換をしようとするときは,当該所管換に係る物品を新たに受け入れることとなる各課等の長と協議のうえ物品所管換調書により決定しなければならない。

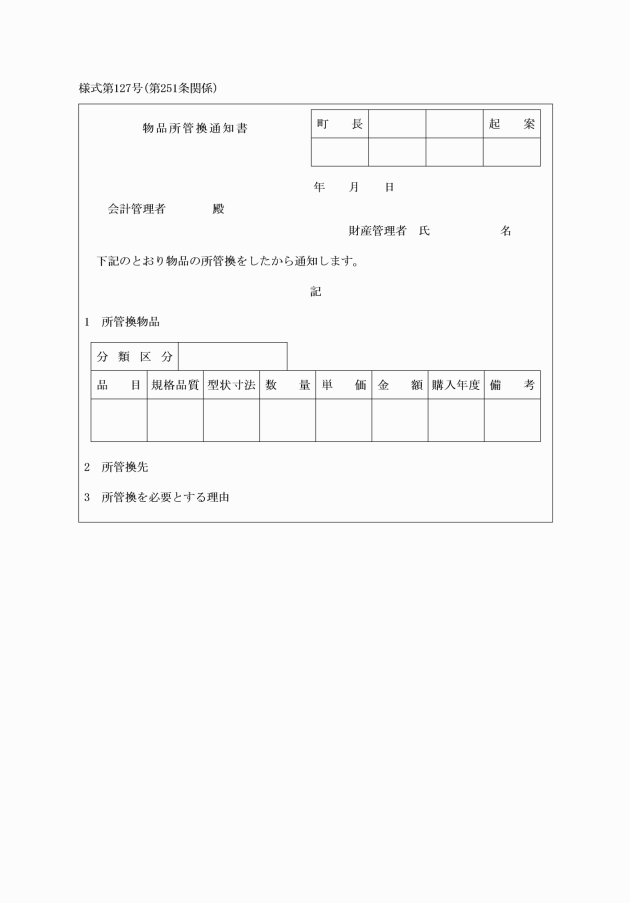

2 財産管理者は,物品の所管換をしたときは,直ちに物品所管換通知書により会計管理者等に通知しなければならない。

(保管の原則)

第252条 物品を使用する職員は,当該物品を亡失し,又は損傷しないよう保管しなければならない。

2 会計管理者等は,その保管に係る物品を常に良好な状態で使用できるように区分整理して保管しなければならない。

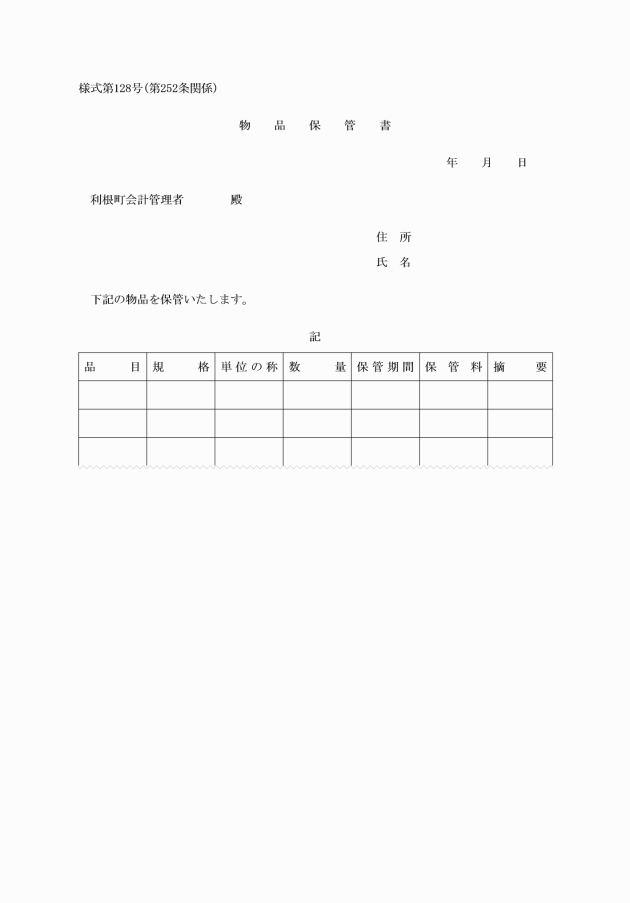

3 会計管理者等は,町において保管することがその性質上不適当と認める物品があるときは,これを寄託することができる。この場合においては,寄託を受けた者から品目,数量,危険負担その他必要な事項を記載した物品保管書を徴さなければならない。

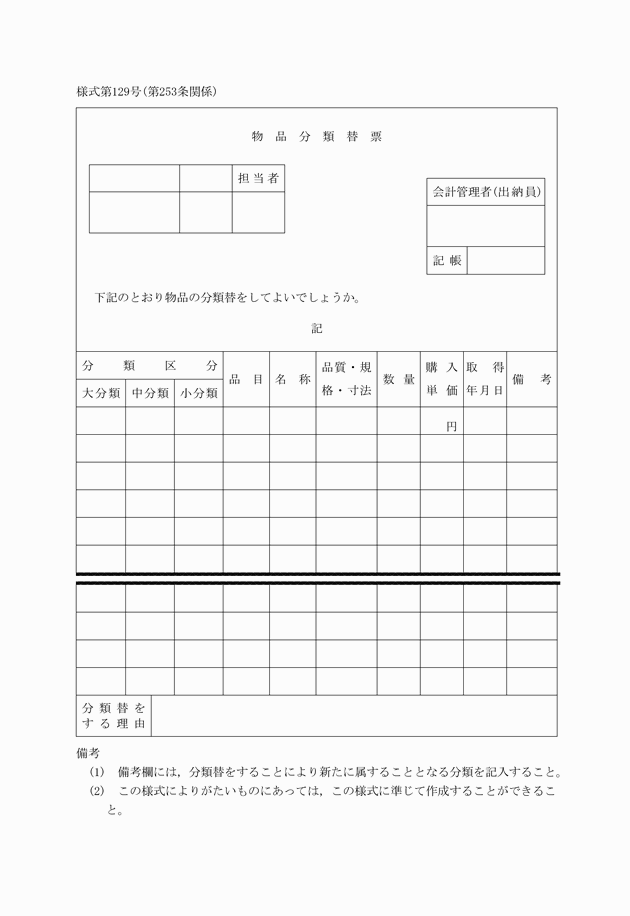

(分類替)

第253条 財産管理者は,第243条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは,物品分類替票により分類替をすることができる。

2 財産管理者は,物品の分類替をしたときは,物品分類替票を送付することにより,会計管理者等に通知しなければならない。

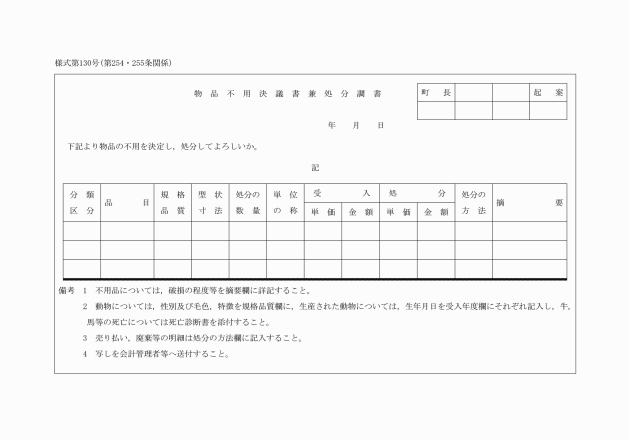

(不用の決定)

第254条 財産管理者は,会計管理者等の保管に係る物品について次の各号の一に掲げる物品があるときは,物品不用決議書を起票しなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕等をしても使用に耐えないもの

(3) 修繕等をすることが不利と認められるもの

2 財産管理者は,前項の不用の決定をしたときは,直ちに物品不用決議書の写をもって会計管理者等に通知しなければならない。

(1) 前条第1項各号に該当するもので売払いのできない物品にあっては,廃棄処分をすること。

(2) 売払いができるものにあっては,物品処分調書を作成すること。

(貸付け)

第256条 物品は,貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品の貸付けに関する取扱いについては,町長が別に定める。

(物品の交換,譲与又は減額譲渡)

第257条 町長は,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和56年利根町条例第16号)第5条又は第6条の規定により,物品の交換,譲与又は減額譲渡をする場合は,交換,譲与又は減額譲渡しようとするものの品目,規格,数量及び評価額等並びにその理由を明らかにして,これを行わなければならない。

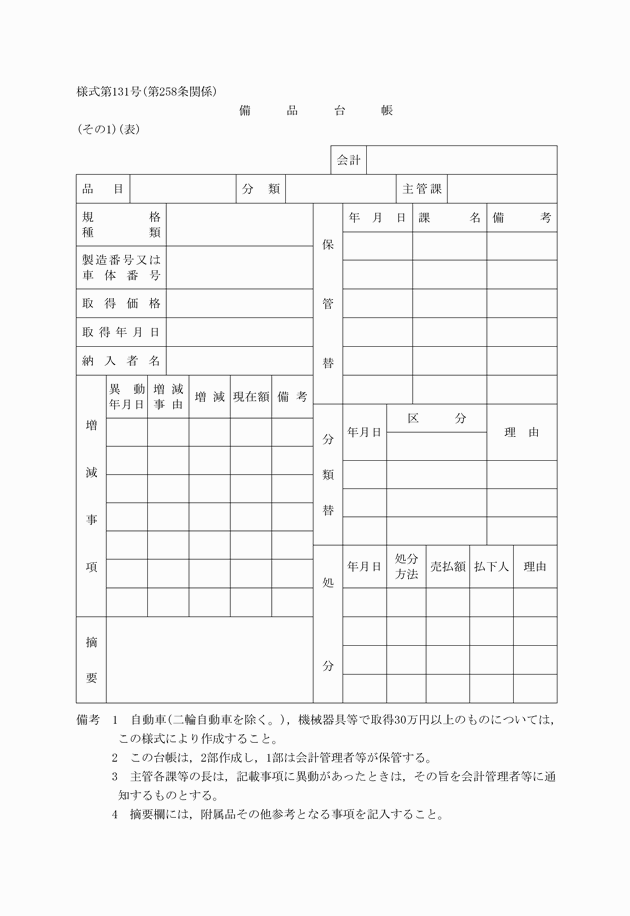

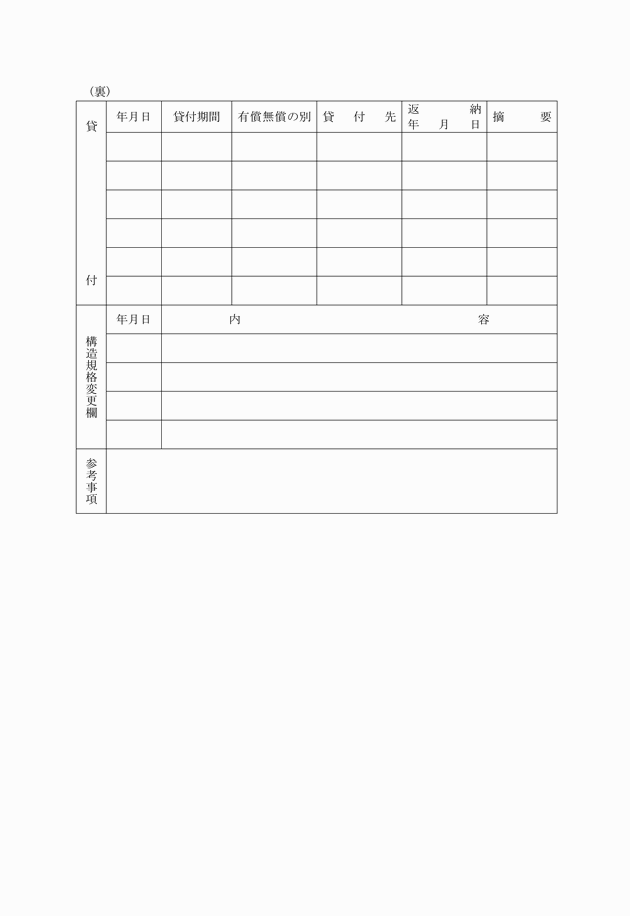

(備品台帳及び標識)

第258条 財産管理者は,その所管に属する備品につき,備品台帳を備えて記録し,常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は,別に定めるところにより,その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし,その性質,形状等により標識を付することに適しないものについては,適当な方法によりこれを表示することができる。

第3節 債権

(債権の管理等)

第259条 財産管理者は,その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は,その発生原因及び内容に応じて,財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については,この節の規定は適用しない。

(督促)

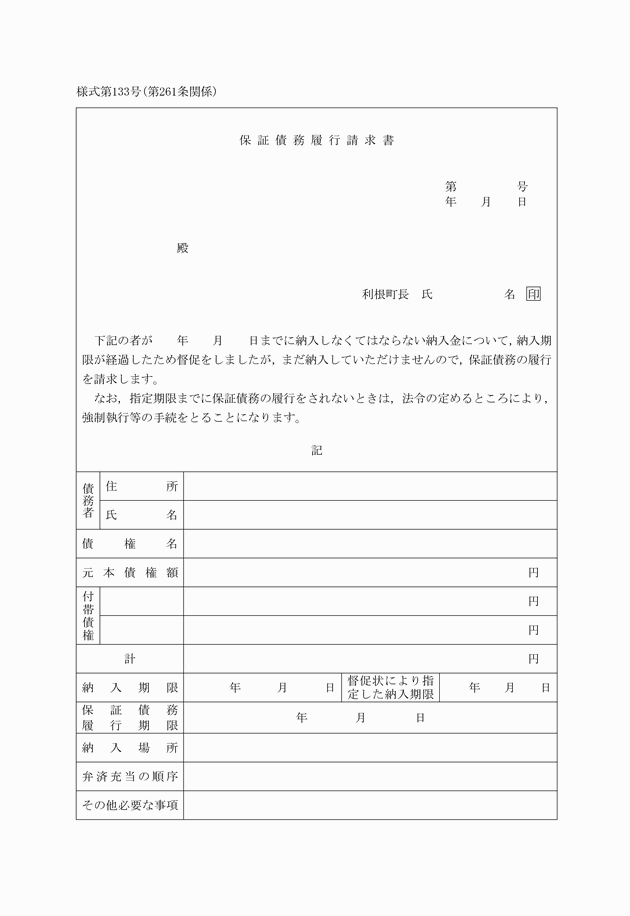

第260条 財産管理者は,税外諸収入金(分担金,使用料,手数料及び過料を除く。)を履行期限(第271条第2項の規定によって履行期限を延長したときは当該延長した期限)内に納付しない者があるときは,町長の決裁を受け履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において,督促状に指定すべき期限は,特別に定めのあるもののほか,発付の日から15日以内とする。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

(履行期限の繰上げ)

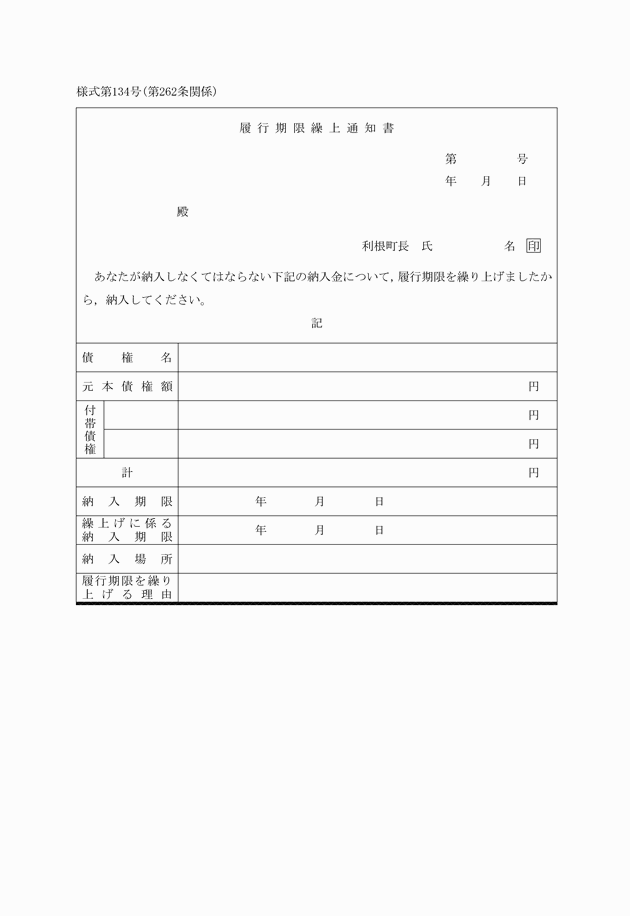

第262条 財産管理者は,債権について,次の各号の一に該当するときは,その履行期限において金額を徴収することができないと認めるものに限り,その履行期限前においても繰上徴収しなければならない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(2) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(3) 債務者が自ら担保を消滅し,又はこれを減少したとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

2 財産管理者は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,町長の決裁を受け,履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において,既に納入の告知をしているときは,納期限の変更通知をしなければならない。

(債権の申出)

第263条 財産管理者は,債権について次の各号の一に該当することを知った場合において,法令の規定により,町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,町長の決裁を受け,速やかにその手続をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか,債務者の総財産について精算が開始されたとき。

(債権の保全手続)

第264条 財産管理者は,債権について次の各号の一に該当する場合においては,債権の保全を確保するため,債権者に対し,担保の提供若しくは保証の要求をし,又は仮差押若しくは仮処分,債権者代位権若しくは詐害行為取消権の行使,時効の中断等必要な措置を町長の決裁を受けて講じなければならない。この場合において,登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することができない不動産質権,権利質及び抵当権等については,速やかに必要な措置をしなければならない。

(1) 債務者が財産を濫費し,廉売し,隠匿する等の行為をし,財産状況が不良となるおそれがあるとき,又は頻繁に居所を変え逃亡するおそれがあるとき。

(2) 債務者がその権利を行使しないことにより財産が減少し,債権の確保が危くなるおそれがあるとき。

(3) 債務者がその財産を贈与し,又は債権を免除した結果財産が減少し,債権の確保が期せられないおそれがあるとき。

(担保の種類)

第265条 財産管理者は,前条の規定により担保の提供を求める場合において,法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか,次に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において,当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては,他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物,立木,船舶,自動車及び建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止)

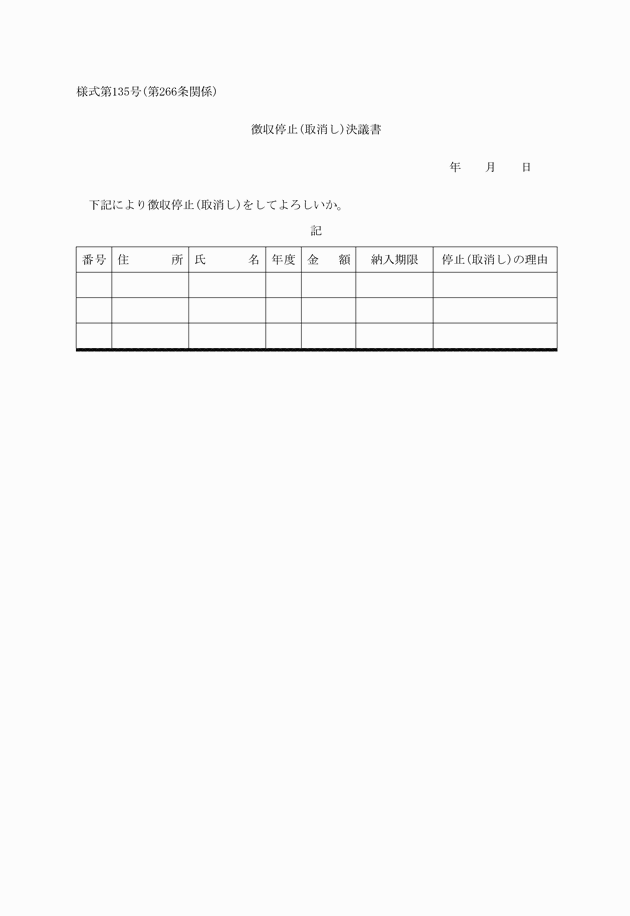

第266条 財産管理者は,令第171条の5に規定する債権について,徴収停止の措置をとる必要があるときは,徴収停止決議書により,町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は,前項の規定による措置をとった場合において,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちに,徴収停止取消決議書により町長の決裁を受けて,その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には,その措置の内容を債権管理簿に記載しなければならない。

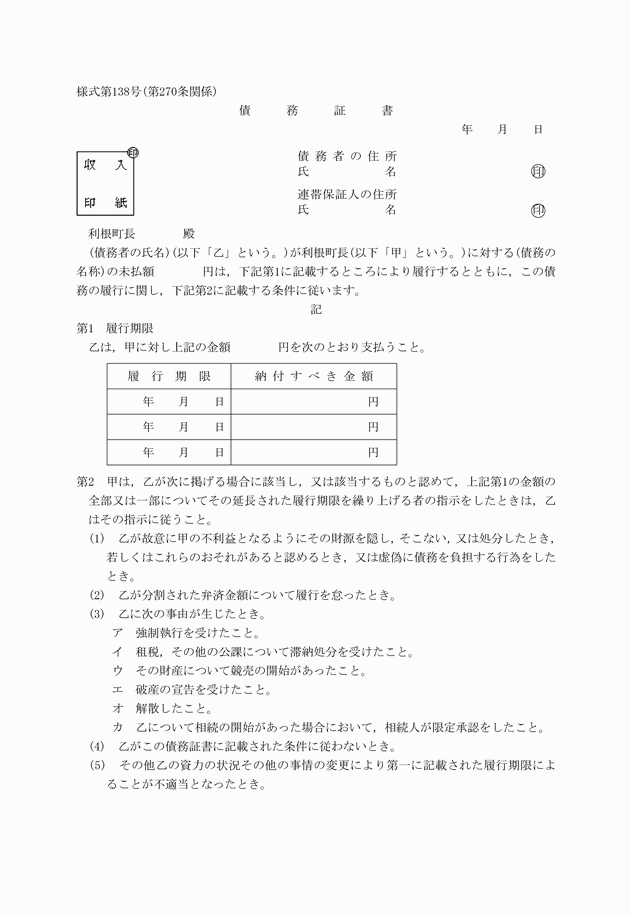

(履行延期の特約の期間)

第267条 財産管理者は,令第171条の6第1項に規定する履行期限延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては,履行期限(履行期限後に,履行延期の特約等をする場合においては,当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第268条 財産管理者は,令第171条の6の規定により債権について履行延期の特約等をする場合においては,担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。ただし,同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には,この限りでない。

2 財産管理者は,前項の規定により担保を提供させる場合において,当該特約等をするときに,債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは,期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は,既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において,その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は,その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には,当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き,債務者に対し,期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

5 第265条の規定は,履行期限の延長に伴い提供を受ける担保についてこれを準用する。

(延納利息の率)

第269条 前条の規定により付する延納利息は,町長が一般金融市場における金利を勘案して定めた率によらなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第270条 財産管理者は,履行延期の特約等をする場合においては,次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては,当該債権の全部又は一部について,当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し,損ない,若しくは処分したとき,又はこれらのおそれがあると認められるとき。

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

ウ 第262条第1項各号の一に掲げる理由が生じたとき。

エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

オ その他債務者の資力の状況,その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請書)

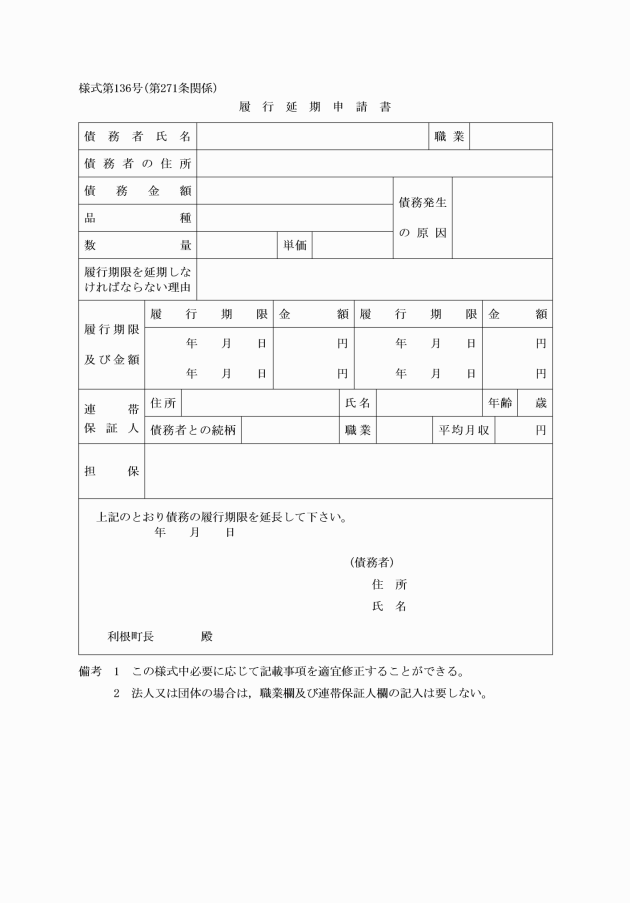

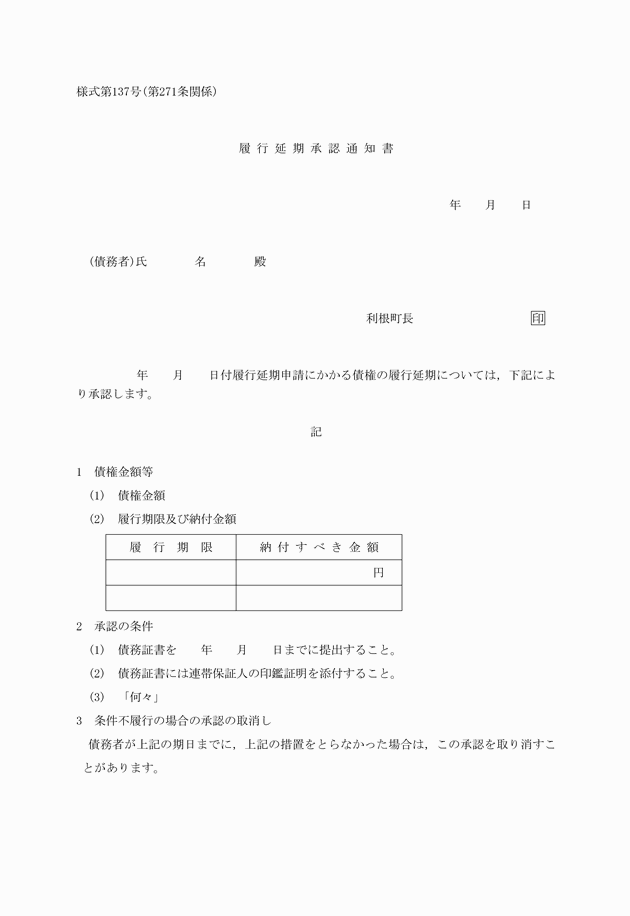

第271条 履行延期の特約等を申請しようとする者は,履行延期申請書を財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合は,その内容を審査し,令第171条の6第1項各号の一に該当し,かつ,履行延期の特約等をすることがやむを得ない理由があると認めたときは,町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は,前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは,直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。

(履行延期の特約等をした債権の免除)

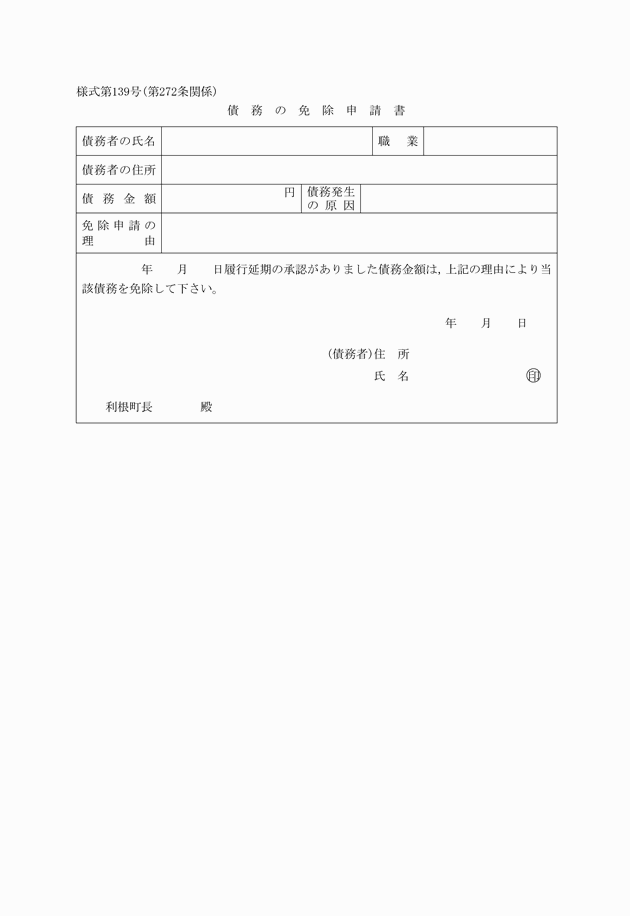

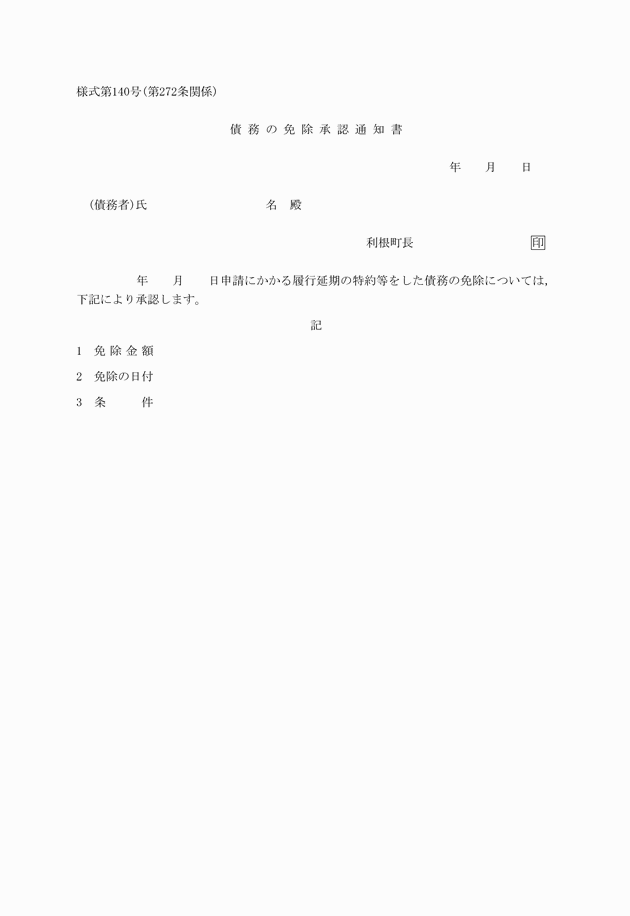

第272条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は,債務免除申請書を財産管理者を経て町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において,令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し,かつ,当該債権又は損害賠償金等を免除することがやむを得ない理由があると認めるときは,町長の決裁を受けてこれを免除することができる。

3 財産管理者は,前項の規定により債権の免除が決定されたときは,その旨を当該債務者及び会計管理者に通知しなければならない。

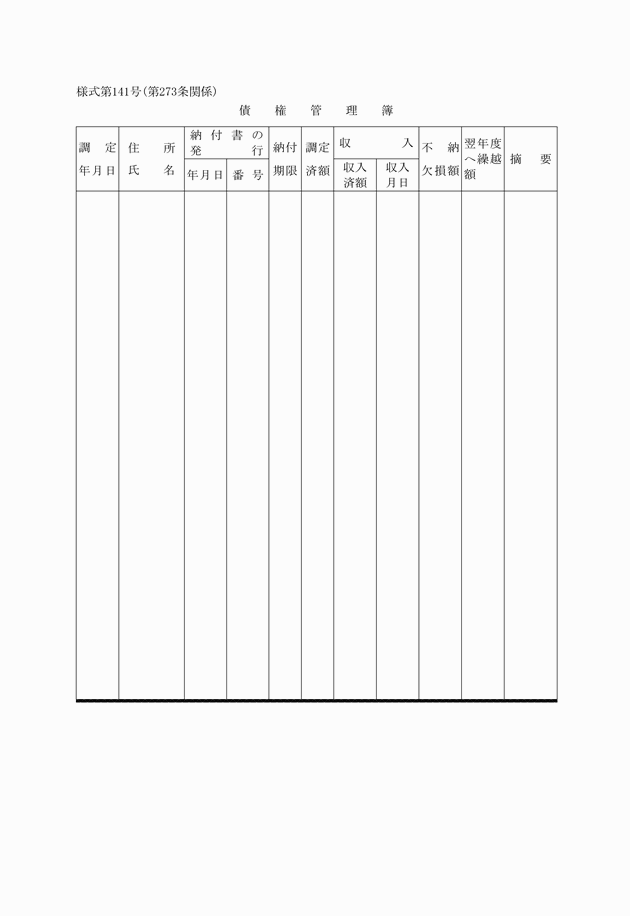

(帳簿の整備)

第273条 財産管理者は,債権の帰属すべき会計の区分に応じ,債権の種類に従い,債権管理簿を備えつけなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者等への通知)

第274条 財産管理者は,毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額,当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を別に定める様式により翌年度の6月30日までに会計管理者等に通知するものとする。

第4節 基金

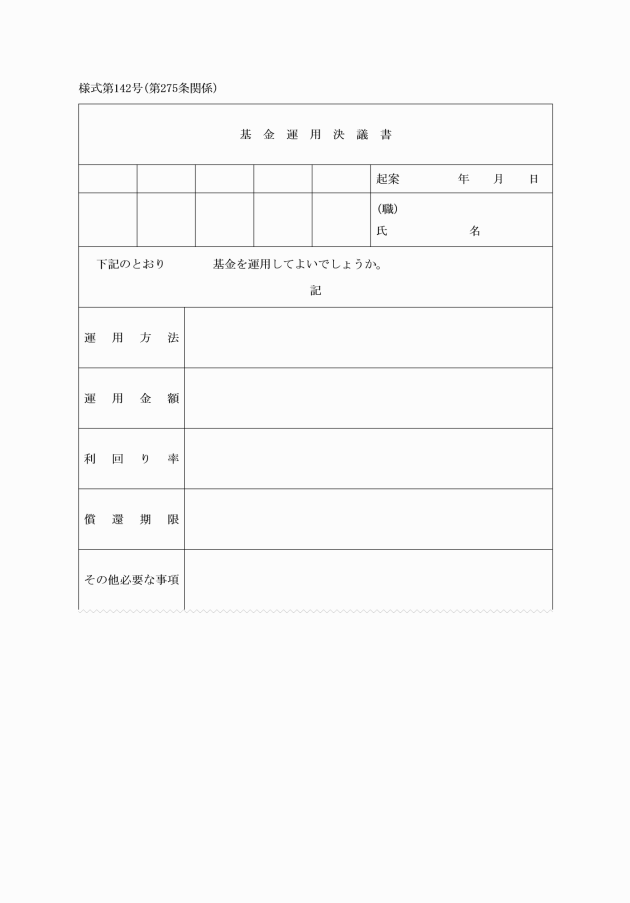

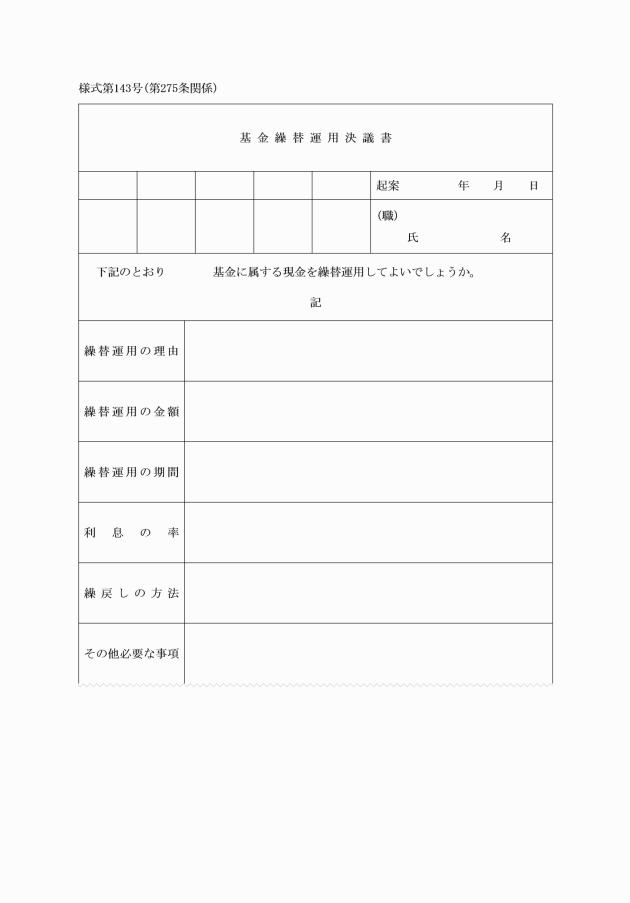

(基金の運用及び繰替運用)

第275条 財産管理者は,基金を運用しようとするときは基金運用決議書により,及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により,町長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

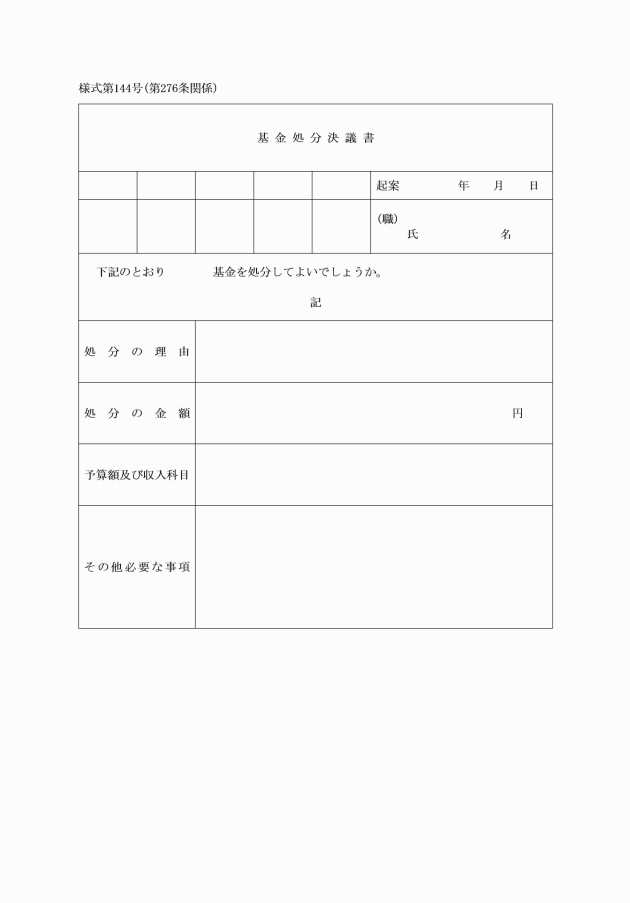

第276条 財産管理者は,基金を処分しようとするときは,基金処分決議書により,町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

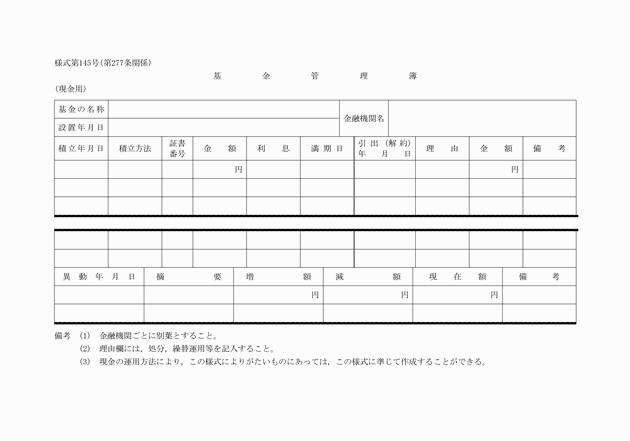

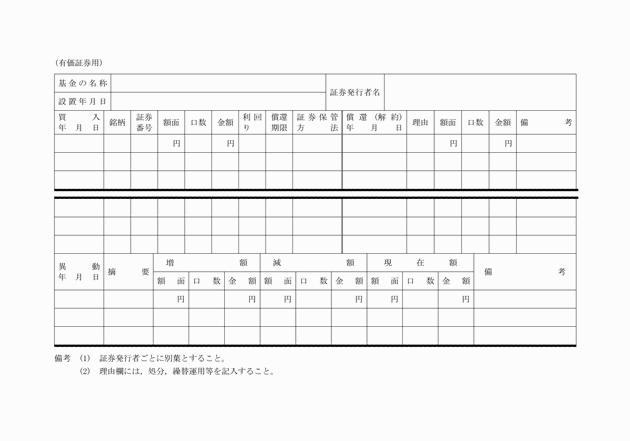

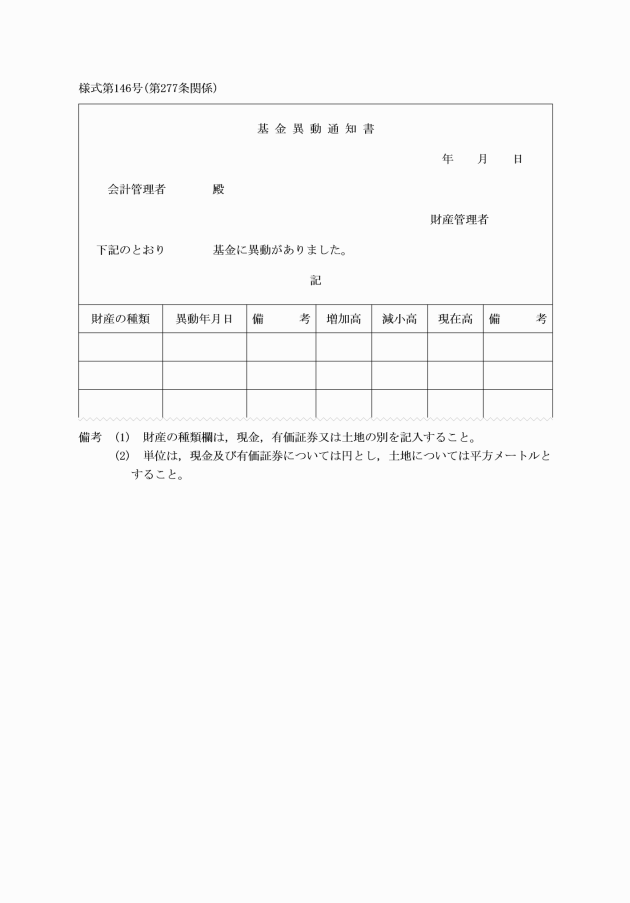

第277条 財産管理者は,その所管に属する基金について異動があったときは,そのつど基金管理簿を整理するとともに,基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

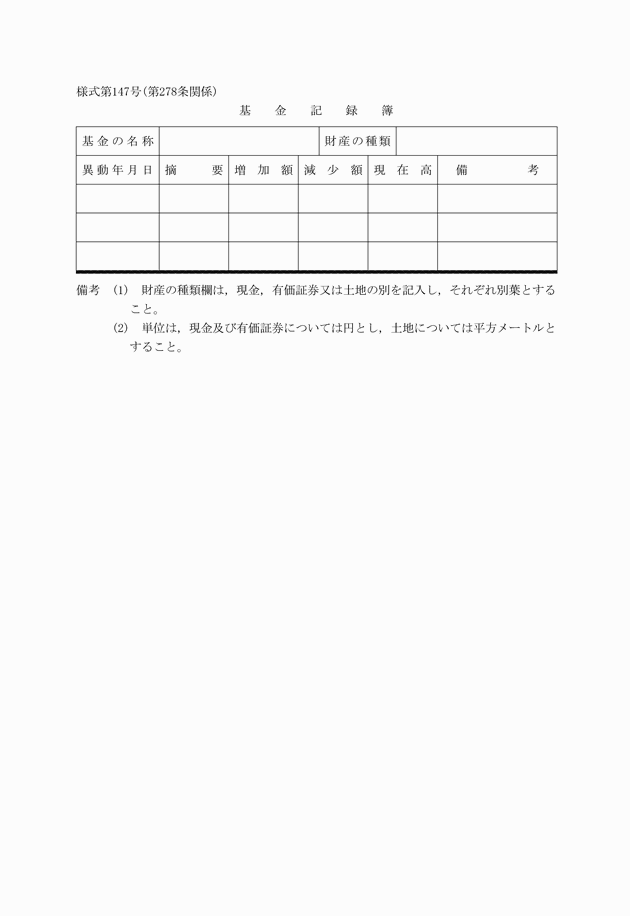

第278条 会計管理者は,前条の規定による通知があったときは,当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

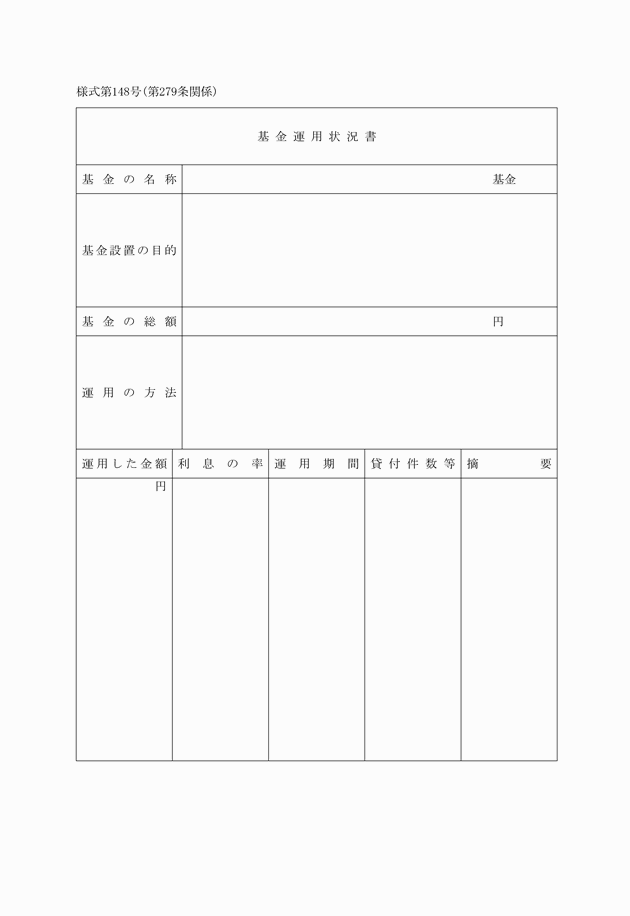

(基金の運用状況を示す書類)

第279条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用の状況を示す書類は,基金運用状況書とする。

2 財産管理者は,前項に規定する基金運用状況書を翌年度の6月15日までに財政課長に通知しなければならない。

(基金の管理等の手続)

第280条 基金の管理等の手続については,この節に定めるもののほか,基金に属する財産の種類に応じ,収入若しくは支出の手続,歳計現金の出納若しくは保管,公有財産若しくは物品の取得,管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において,関係帳票には,基金の名称を表示しなければならない。

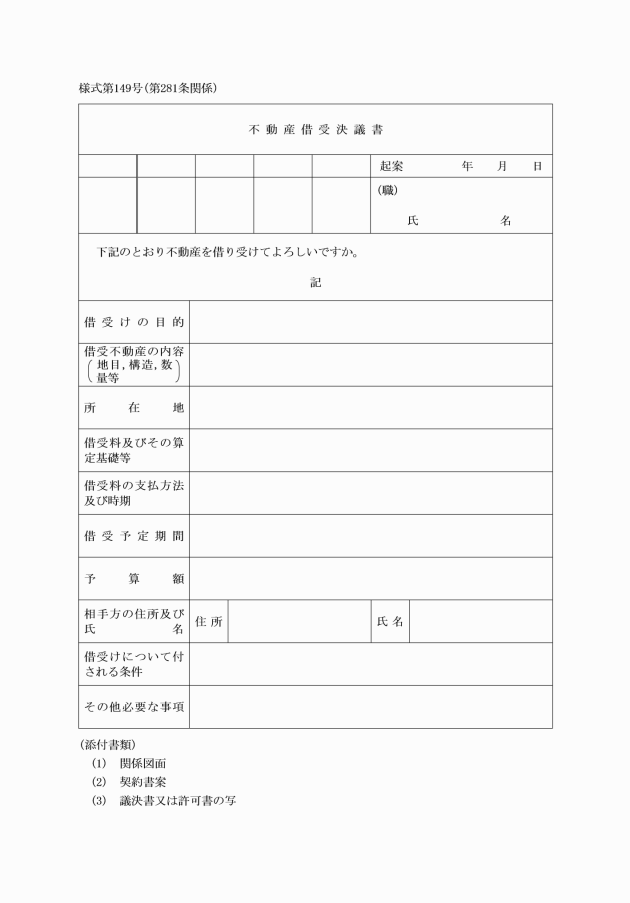

第10章 借受不動産,検査,賠償責任等

2 前項に規定する決議書には,関係図面,契約書案及び相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可,認可等の手続を必要とする者である場合は,議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。

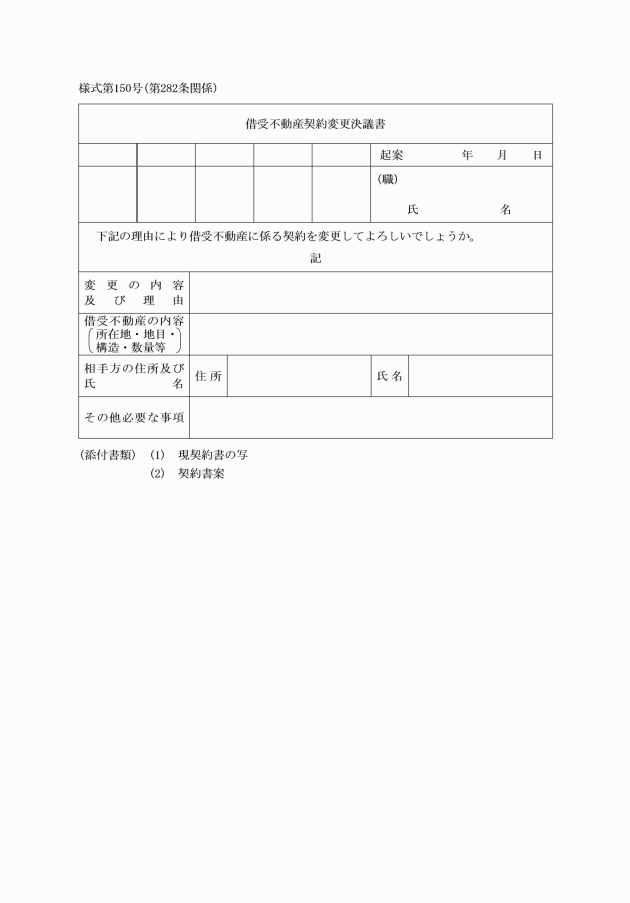

(借受契約の変更)

第282条 各課等の長は,借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは,借受不動産契約変更決議書,現に契約している契約書の写及び変更契約案を添えて,専決権者の決裁を受けなければならない。

(検査)

第283条 町長又は会計管理者は,財務事務の適正を期するため,検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者,予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

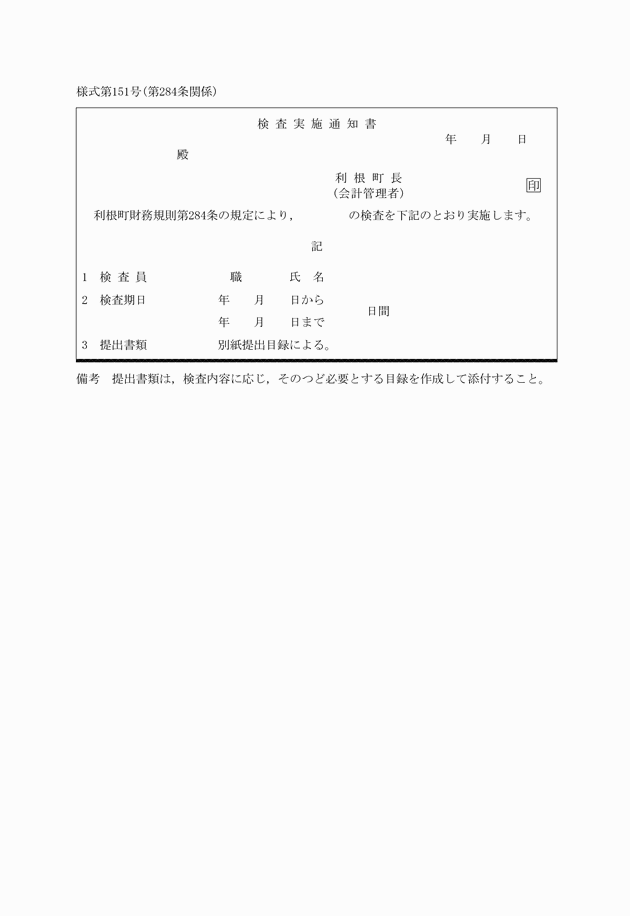

第284条 前条の規定による検査は,書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は,実地検査を行うときは,あらかじめ,検査実施通知書により,検査の日時,項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

(検査員の指定)

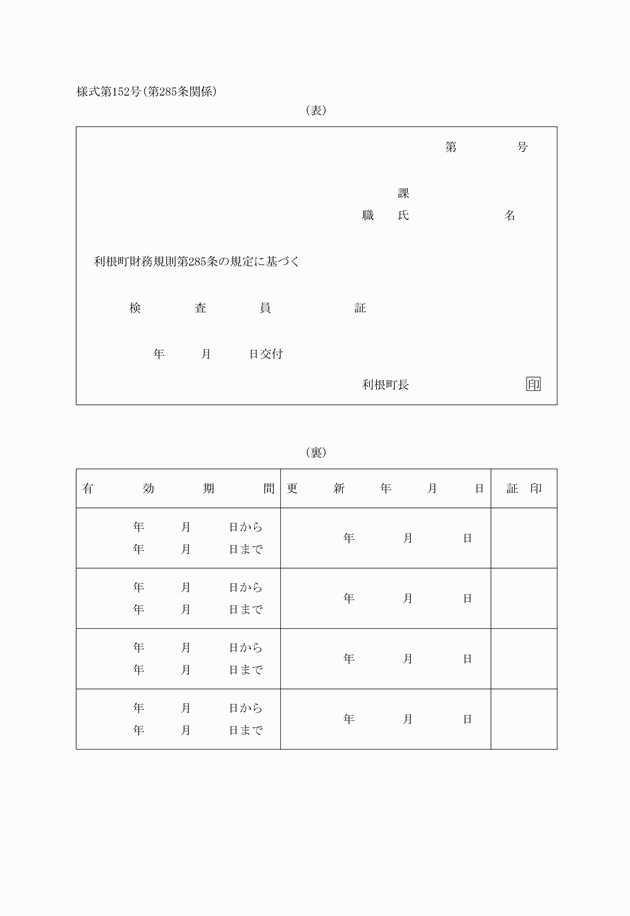

第285条 検査員は,町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には,検査員証を交付する。

3 検査員は,検査のため必要があるときは,検査を受ける者に対し,必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は,検査が終了したときは,関係帳票に検査が終了した旨の記載をし,記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第286条 検査員は,検査を終了したときは,速やかにその結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は,前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは,関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(職員の賠償責任)

第287条 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で,賠償の責任を負わなければならないものは,次に掲げる者とする。

区分 | 賠償責任を負わなければならない補助職員 |

支出負担行為及び支出命令 | 支出命令又は支出負担行為決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者 課長を補佐する職務にある者で,予算執行を担当するもの |

支出負担行為の確認又は支払 | 会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員 会計管理者を補佐する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員 |

法第234条の2第1項の監督又は検査 | 支出負担行為決議の権限を有する者から監督又は検査を命ぜられた職員 立会人 |

(事故の報告)

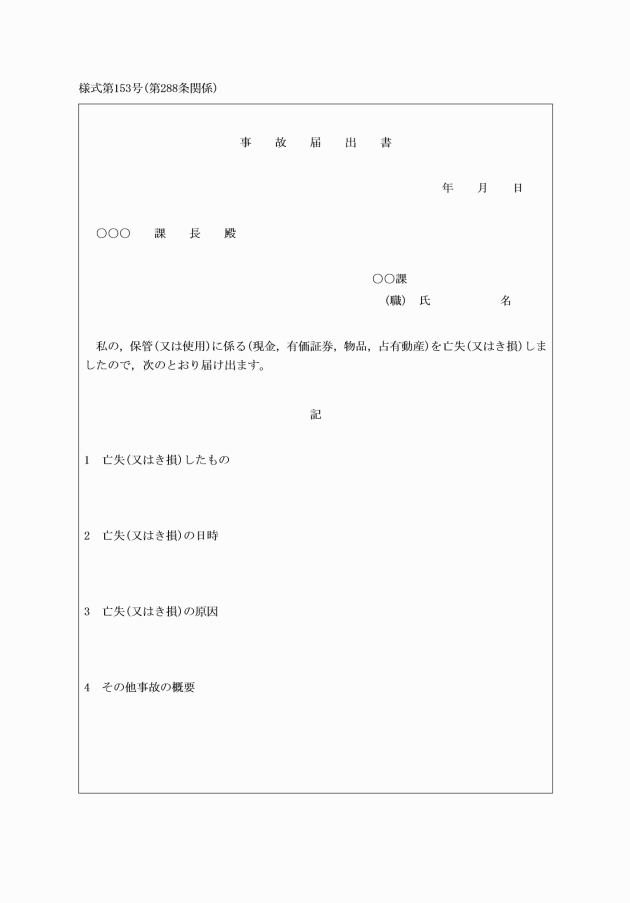

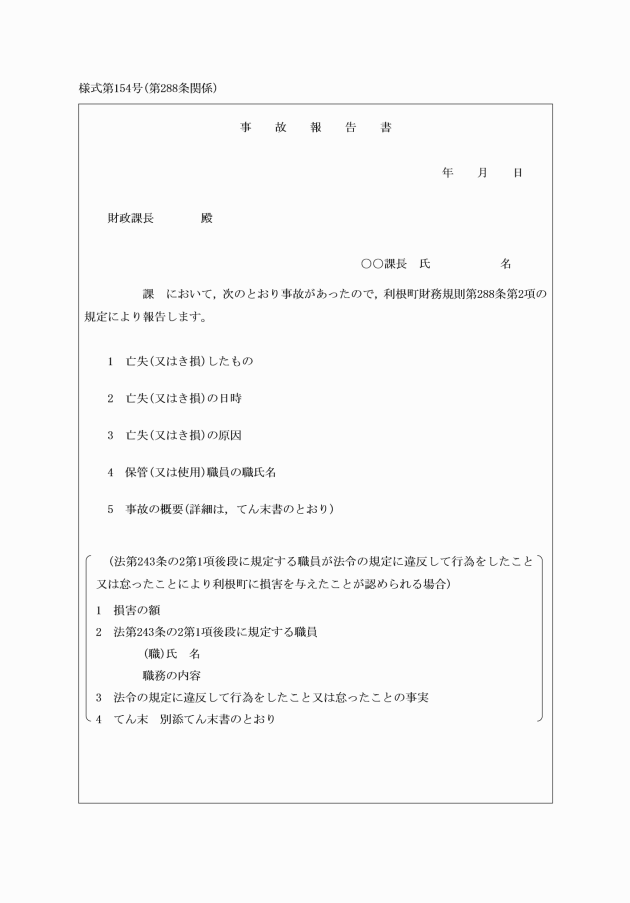

第288条 現金,有価証券,物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は,当該保管又は使用に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産を亡失し,又はき損したときは,直ちに,その旨を事故届出書により所属の課等の長に届け出なければならない。

(賠償命令)

第289条 町長は,法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは,当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し,賠償額,賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

第11章 雑則

(起債台帳等)

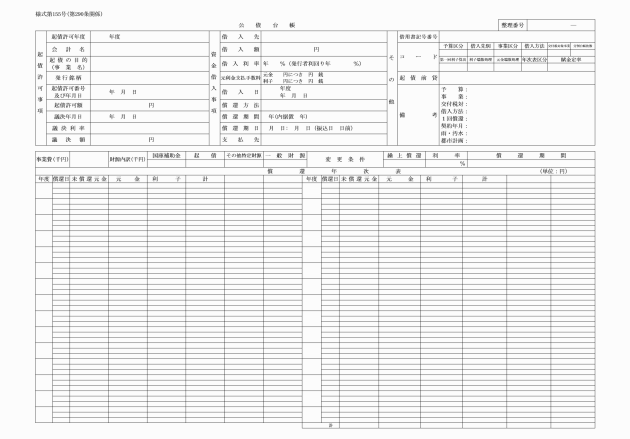

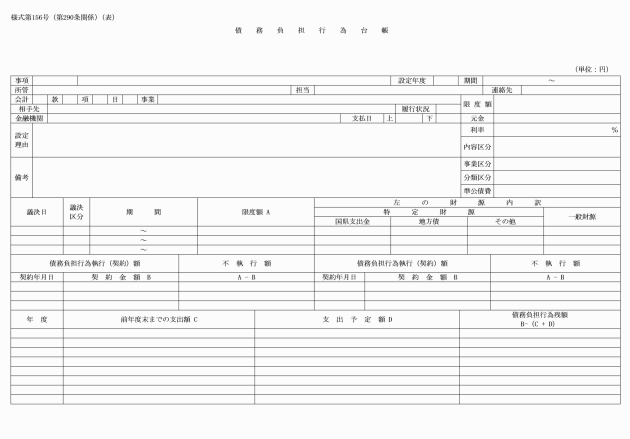

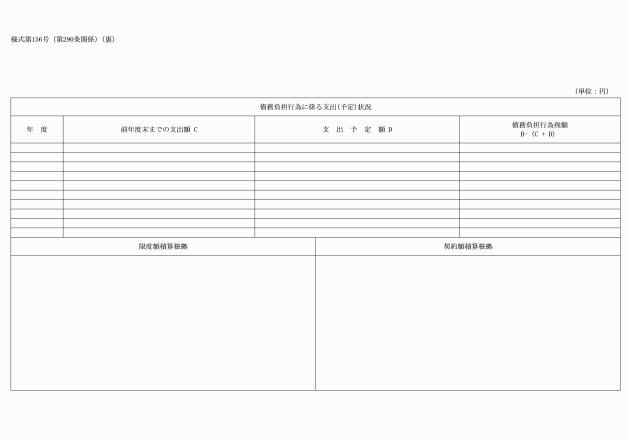

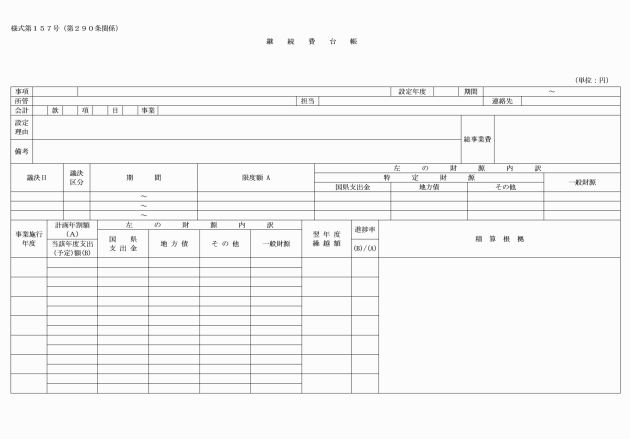

第290条 財政課長は,次の各号に掲げる台帳を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 債務負担行為台帳

(3) 継続費台帳

(帳票の記載方法)

第291条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は,記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生したつど行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては,アラビア数字を用いなければならない。ただし,法令に特別の定めがあるときは,この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては「一」,「二」,「三」及び「十」の数字は,「壱」,「弐」,「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(帳票類の訂正等)

第292条 この規則の規定による帳票類の訂正等は,この規則に特別な定めがあるものを除くほか,次の各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書及び領収書類の主要となる金額は,これを訂正することができない。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは,それが文字の場合にあっては誤記の部分に,数字の場合にあっては当該数字全部に2線を引き,その上部に正当な文字又は数字を記載し,訂正者の認印を押さなければならない。

(2) 納入又は納税の通知,現金の払込み及び収入金の振替等に係る文書(以下この条において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は,訂正することができない。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項の訂正については,前号後段の規定を準用する。

(3) 隔地払,口座振替払,支払通知及び現金支払票等(以下この条において「支払通知等」という。)に記載した支払をする金額は,訂正することができない。支払通知等に記載した支払をする金額以外の記載事項の訂正については,第1号後段の規定を準用する。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第293条 出納員その他の会計職員に異動があった場合において,前任者は,異動の日から5日以内に所属長立会いのうえ,その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(指定金融機関の検査)

第294条 会計管理者は,第283条の規定により指定金融機関等の検査を行った場合は,速やかに町長にその結果を報告しなければならない。

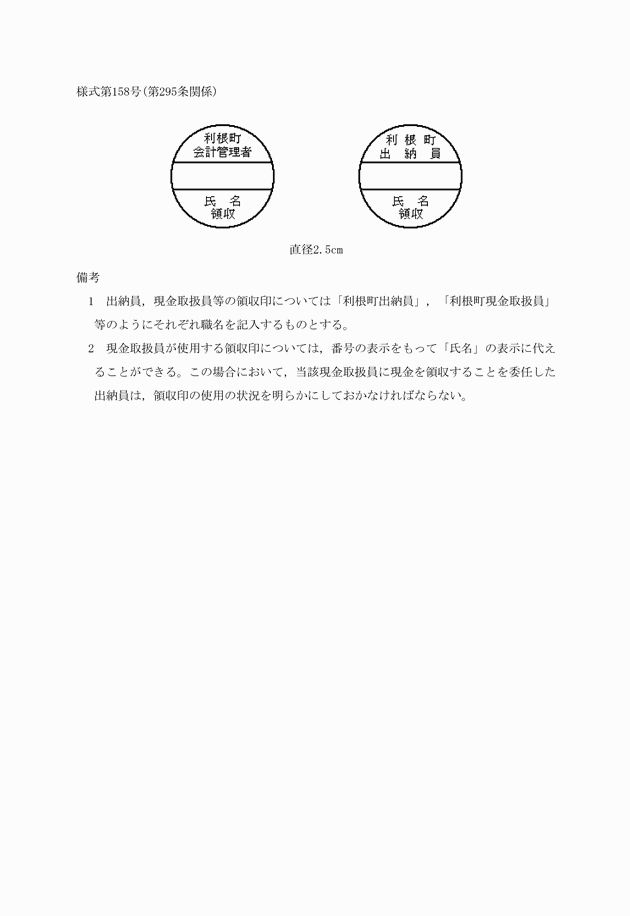

(会計管理者等の領収印)

第295条 会計管理者等は,収納に際しては領収日付印を用い領収の証としなければならない。ただし,これにより難い特別の理由があるときは,この限りでない。

(帳票の様式)

第296条 この規則に規定する帳票の様式は,別表第7のとおりとする。

(委任)

第297条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に改正前の利根町財務規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為は,この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

3 昭和62年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和62年度の決算については,なお従前の例による。

4 指定金融機関における公金の出納に関する事務のうち,昭和62年度に係るものの処理については,なお従前の例による。

(部分払の特例)

5 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に起工した工事の部分払については,第156条第2項の規定にかかわらず,「500万円以上」とあるのは「50万円以上」とする。

附則(平成2年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年規則第11号)

この規則は,平成3年9月1日から施行する。

附則(平成3年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成4年規則第8号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第85条第1項に1号を加える改正規定は,平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第14号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第10号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第8号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第14号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年規則第3号)

この規則は,平成12年5月8日から施行する。

附則(平成12年規則第36号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

附則(平成13年規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第5号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第21号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

附則(平成19年規則第23号)抄

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

附則(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年2月1日から施行する。

附則(平成20年規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第20号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第2号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第17号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年規則第17号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第2号)

この規則は,平成31年2月1日から施行する。

附則(平成31年規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第14号)

この規則は,令和3年6月14日から施行する。

附則(令和3年規則第30号)

この規則は,令和4年2月21日から施行する。

附則(令和3年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和4年1月4日

(2) 第3条の規定 令和4年4月1日

(3) 第4条の規定 令和4年10月1日

附則(令和4年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

附則(令和5年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第8号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条,第207条関係)

区分 | 財産管理者 | |||

公有財産 | 行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 財政課長 |

その他 | 所管の課長 | |||

公共用財産 | 所管の課長 | |||

普通財産 | 財政課長 | |||

物品及び債権 | 所管の課長 | |||

基金 | 財政調整基金 | 財政課長 | ||

その他の基金 | 所管の課長 | |||

備考

(1) 本表中「所管の課長」とは,当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。

(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は,町長が別に指定するものとする。

別表第2(第4条関係)

設置箇所 | 出納職員の種別 | 委任事務 | ||

出納員 | その他の会計職員 | 出納員(物品取扱員) | 現金取扱員 | |

会計課 | 出納員 | 会計員 |

|

|

税務課 | 出納員 | 現金取扱員 物品取扱員 | (1) 町税徴収金,徴収受託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | 町税徴収金,徴収受託金及びこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち,出納員が指定するもの |

その他の課 |

| 現金取扱員 物品取扱員 | 課における物品の出納及び保管の事務 | 課の所掌に属する収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの |

別表第3(第5条関係)

出納員(物品取扱員) | 現金取扱員 | |

会計課 | 課長 | |

税務課 | 〃 | 徴税吏員 |

生活環境課 | 〃 | 徴収吏員 |

その他の課 | 〃 | 〃 |

別表第4(その1)(第60条関係)

区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |

1 報酬,給料及び職員手当等 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 特殊勤務実績簿 時間外休日宿日直勤務命令簿 扶養親族認定申請書 通勤届 非常勤職員発令原議 | 議員,委員報酬 非常勤職員報酬 特別職給 一般職給 条例に基づく諸手当 |

2 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出明細書 請求書又は納入告知書 | 共済組合負担金 社会保険料 |

3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書 病院等の請求書 領収書又は証明書 戸籍謄本(又は抄本) 死亡届書 | 療養,休養補償費 葬祭料 |

4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書,請求書 住民票の写 戸籍謄本(又は抄本) 受領権証明書 |

|

5 賃金 | 雇入のとき又は支出決定のとき | 賃金と雇入人員との積算額 | 雇入決議書及び賃金支給調書 出勤簿 就労票 賃金台帳 |

|

6 報償費 | 支出の決定のとき又は契約を締結するとき | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 予算執行伺又は購入伺 契約書 見積書 | 報償金 賞賜金 買上金 |

7 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令票 講師依頼等の場合は予算執行伺 | 費用弁償 普通旅費 日額旅費 特別旅費 |

8 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |

|

9 需用費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案)又は請求書 購入伺 見積書 入札関係書類 会議伺書 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 賄材料費 飼料費 医療材料費 食糧費 |

修繕伺 見積書,注文書 契約書(案) | 修繕料 | |||

請求のあったとき | 請求金額 | 請求書 検針票 | 燃料費 光熱水費 | |

10 役務費 | 契約を締結するとき又は請求があったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 請求書 契約書(案) 申込みの原議 | 現金納付に係る郵便料 電信電話料 手数料 筆耕翻訳料 |

契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案) 購入伺 | 郵便切手 葉書購入費 | |

契約書,請求書 払込通知書 | 運搬費 保管料 広告料 | |||

支出決定のとき又は請求があったとき | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 契約書(案),請求書 払込通知書 | 火災保険料 自動車損害保険料 | |

11 委託料 | 契約を締結するとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(案) 見積書 |

|

12 使用料及び賃貸料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書(案) 請求書 |

|

13 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案) 設計書 仕様書 入札関係書類,見積書 |

|

14 原材料費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 需用費の消耗品費の類と同じ |

|

15 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案) 見積書 | 権利購入費 土地〃 家屋〃 |

16 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 需用費の消耗品費の類と同じ |

|

17 負担金,補助及び交付金 | 交付契約を締結(決定通知)するとき又は請求のあったとき | 交付決定額又は請求のあった額 | 請求書 交付申請書類 負担通知書 計算書 |

|

18 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 保護台帳 |

|

19 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書,契約書(案)又は借用書 |

|

20 補償,補填及び賠償金 | 契約を締結するとき及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 判決書謄本 契約書(案)又は承諾書 |

|

21 償還金,利子及び割引料 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 借入れに関する書類 利子計算報告書の類 未払小切手 徴収簿 |

|

22 投資及び出資金 | 出資又は支出決定のとき | 出資又は支出を要する額 | 申請書 出資又は払込みに関する書類 |

|

23 積立金 | 支出決定のとき | 積み立てようとする額 |

|

|

24 寄附金,公課費及び繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 申告書 公課令書 |

|

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は,当該経費の支出決定のときとする。この場合において当該支出負担行為の内容となる書類には,継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

(その2) 支払区分による支出負担行為の整理区分

区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |

1 資金前渡 | 資金の前渡しをするとき | 資金の前渡を要する額 | 予算執行並びに前渡伺,契約書 請求書,内訳書 |

|

2 繰替払 | 繰替払をするとき | 繰替払を要する額 | 繰替払整理票 |

|

3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類,請求書 |

|

4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越をした金額の範囲内の額 | 契約書 |

|

5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 通知書 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること。 |

6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書(案) |

|

7 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(案) |

|

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は,この表に定める主な書類のほか,別表第4(その1)に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第5(第236条関係)

公有財産種別種目表

種別 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |

土地 | 敷地 | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |

宅地 | 〃 | ||

田 | 〃 | ||

畑 | 〃 | ||

山林 | 〃 | ||

原野 | 〃 | ||

公園 | 〃 | ||

広場 | 〃 | ||

池沼 | 〃 | ||

埋立地 | 〃 | ||

公衆用道路 | 一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | ||

雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの | |

建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎等で学校,図書館,病院等を含む。 |

延平方メートル | |||